Ön der Carretera de El Saler, einer Autobahn, die eine halbe Stunde von Valencia entfernt durch den Naturpark Albufera führt, wird die Straße von Reisfeldern gesäumt, auf denen Reis für Paella wächst. Touristen fahren Fahrräder und Pferdekarren stapfen durch das Land, während ich auf einen alten zusteuere Barrakeein Bauernhaus aus Lehmziegeln mit schrägen Dächern, traditionell in der valencianischen Landwirtschaft.

Kaum zu glauben, dass dies einst die Heimat einer der wildesten Nachtclubszenen Spaniens war Bakalao, ein unerbittlicher Eurodance-Sound, der Partygänger aus dem ganzen Land und darüber hinaus nach Valencia zog. Auch bekannt als Ruta Destroy (Zerstörungsroute), ein Hinweis auf den extremen Ruf der Szene, sie groß zu haben, erwähnen Sie Bakalao heute gegenüber Spaniern, und sie werden genauso wahrscheinlich in Erinnerungen schwelgen wie in Missbilligung das Gesicht verziehen: Kult für manche, krank -Berühmt für andere, würde die Bewegung aber auch Valencia margen.

Das Gebäude, vor dem ich stehe, war der Ort, an dem alles begann, als Nachtclub Barraca. Anfang der 80er – während andere Clubs in Spanien Funk, Disco und Latin Pop spielten – entschied sich Barracas Resident-DJ Carlos Simó für Pink Floyd, Sex Pistols, Led Zeppelin und New-Wave-Ikonen wie Ian Dury und Nina Hagen. Simó erzählt mir später von seinen Reisen nach London, wo er sich mit den neuesten lokalen Sounds eindecken würde; Barraca wurde schnell zu einem Tor für internationale Musik, die anderswo in Spanien noch nie gehört wurde.

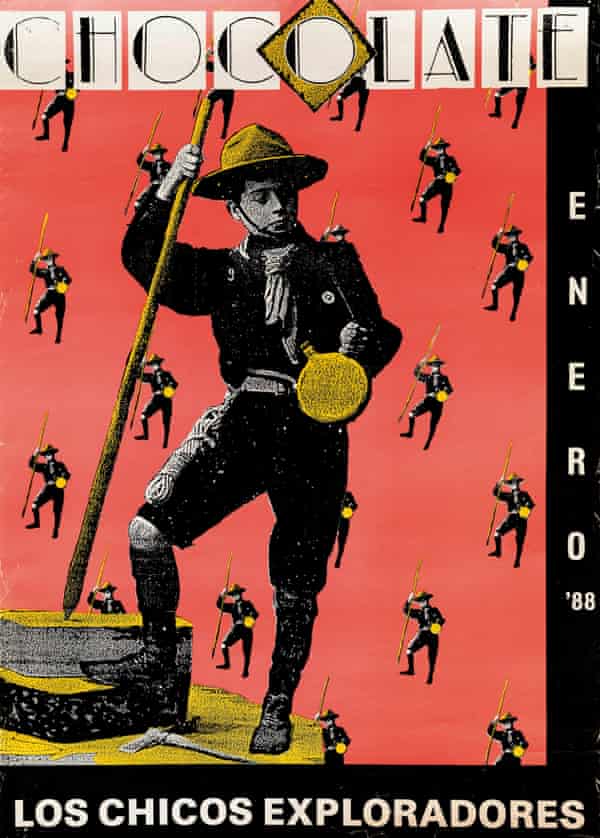

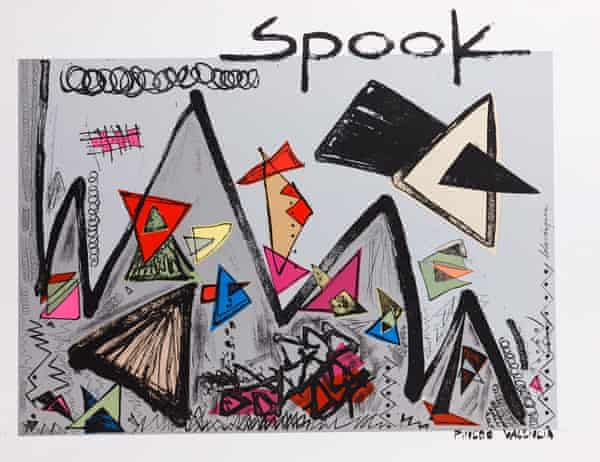

„Engländer kamen und sagten, verdammt, hier wird mehr englische Musik gespielt als in England!“ erinnert sich Simó. Am Ende des Jahrzehnts zierten britische Bands wie James, Inspiral Carpets, die Stone Roses und Happy Mondays seine Bühne. Und es war nicht nur Musik: Eine ausgelassene Nacht im Barraca beinhaltete auch Auftritte von Drag Queens und experimentellen Theatergruppen wie Tutú Droguería und Putreplastic. Andere Clubs wurden ebenfalls in der Nähe eröffnet, darunter Chocolate, berühmt für einen düstereren Sound; Espiral, das veröffentlicht wurde Dunne, eine Hymne aus der Ära; und Spook, immer noch einer der größten Techno-Treffpunkte in Valencia.

DJ José Conca, der Mitte der 80er Jahre als Resident-DJ im Chocolate anfing, treibt mich durch die Überreste dieses epischen Clubcrawls, bekannt als La Ruta. Hier mischte er seine Favoriten aus dem britischen Post-Punk – Bauhaus, Sisters of Mercy, Siouxsie und die Banshees – mit Industrial-Rock-Bands wie Ministry und den elektronischen Klängen von Nitzer Ebb, Renegade Soundwave und Underworld.

„Wir haben alles gespielt: elektronische Musik aus Miami, industrielle Musik aus Chicago“, erinnert er sich, als wir uns dem Veranstaltungsort nähern, einem auffallend gestalteten ehemaligen Reislager, in dem er 16 Jahre lang spielte. „Gitarren kombiniert mit dem avantgardistischsten Techno der damaligen Zeit – das war nicht üblich.“ Vor der Ankunft der Technics-Decks war es eine elektrisierende Mischung.

Während Madrid die La Movida Madrileña hatte (die radikale Punkwelle, die Pedro Almodóvar, Alaska und Ouka Leele hervorbrachte), war La Ruta Valencias eigener movida. Laut Joan Oleaque, Autor des Buches In Ecstasy: Bakalao as Counterculture in Spain, war einer der Triumphe dieses Partypfads seine soziale Funktion, die unterschiedliche urbane Subkulturen vereinte. „Punks, Skinheads, Mods, Rockabillies, Psychobillies, neue Romantiker – sie waren alle da“, sagt er.

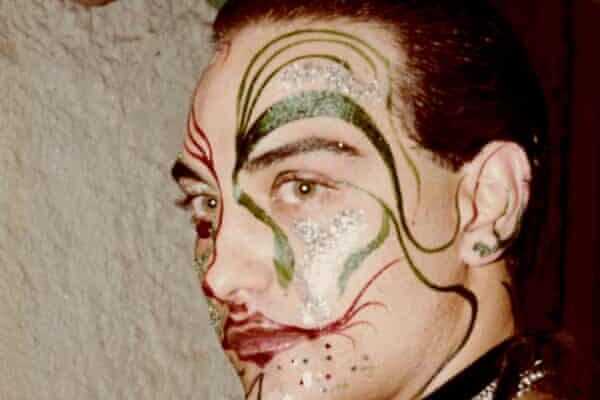

Das movida valenciana wird heute weithin als eine Zeit geschätzt, in der Avantgarde-Künstler, Designer und Musiker sich über die Freiheit freuten, die nach dem Ende der Franco-Diktatur 1975 gewährt wurde. „Künstler konnten sich ausdrücken und transgressiv sein“, sagt Simó. „Viele LGBT-Leute kamen hierher; Ich hatte schwules und lesbisches Barpersonal. Während Schwule in den 80ern angerufen wurden Maricon [faggot], wir haben das Spektrum geöffnet, damit sich alle Menschen wohl und vereint fühlen.“ Die breitere kulturelle Aktualität der Bewegung wird aus einer Ausstellung im Institut für Moderne Kunst (Ivam) von Valencia deutlich, die mehr als 130 Plakate zeigt, die zur Bekanntmachung der Nachtclubs hergestellt wurden: hochmoderne Illustrationen und Grafikdesign, die von der Kunstfertigkeit und dem kreative Vision der Gemeinschaft.

In den frühen 90er Jahren, mit der Verbreitung von Acid House, Trance und New Beat, nahm Valencias Sound eine neue Note an und der Begriff Bakalao tauchte auf. Valencias einheimische Musikproduktion hatte ebenfalls Fahrt aufgenommen – insbesondere Fran Lenaers und sein Trio Megabeat, deren EBM (elektronische Körpermusik), Synthie-Pop und Techno-Mix sie zu Aushängeschildern für den Sound Valencias machten – und neue unabhängige Plattenlabels eröffneten, um lokales Material zu verkaufen. Unter ihnen war Contraseña Records, wo Víctor Pérez – jetzt 50 – arbeitete, als er in die Szene kam. Er erinnert sich an die verrückten Fahrten zwischen all den Nachtclubs. „Wir sind zu acht in einem Auto oder zu dritt auf einem Motorrad.“ Er kichert ungläubig über die Tage vor den Alkoholtests. „Wir waren verrückt!“ Jetzt organisiert Pérez ein Festival zu Ehren der glorreichen Tage der Route, Homenaje a la Ruta (Hommage an die Route) und sammelt einige ihrer einprägsamsten Namen.

Unter ihnen ist Arturo Roger, einst Headliner des Veranstaltungsortes ACTV. „Wir hatten alle unsere eigenen Stile“, erzählt mir Roger bei einer Paella und erinnert sich, wie jeder einzigartige Geschmack dazu beigetragen hat, eine Mischung zu kreieren, die sich einer einfachen musikalischen Kategorisierung widersetzt. „Jeder Ort hatte seine Magie.“ Beim Festival dieses Sommers wird er frühe 90er-Knaller aus ganz Europa von Künstlern wie U96, Format #1, Inner Planet und Space Master auflegen. „Was wir hier in Valencia gespielt haben, wurde nirgendwo anders gespielt, also kamen jedes Wochenende Busse aus ganz Spanien hierher“, sagt er. „Es war eine Explosion – ich bezweifle, dass es so etwas noch einmal geben wird.“

Feinschmecker mit einer Vorliebe für das Mittelmeer haben das vielleicht bemerkt Bacalao ist Spanisch für Kabeljau – wie also kam diese ausgefallene Partyszene zu ihrem fadenscheinigen Spitznamen? Einige schreiben es einem gleichnamigen Ort zu, während andere behaupten, es sei wegen der Musik aus Großbritannien, wo Kabeljau in größerer Menge gefischt wird als in den Gewässern von Valencia. Heute ist der Begriff nebulös und bezieht sich entweder auf den High-Tempo-Industrial-Elektro-Techno-Mix, der als bekannt ist Maschine (Maschine), die sich in den 90er Jahren entwickelt hat, oder allgemeiner, zur eklektischen Vielfalt der Szene in diesen goldenen Jahren. In jedem Fall, qué buen bacalao! („Das ist toller Kabeljau!“) wurde zu einer gebräuchlichen Äußerung für den unverwechselbaren Sound von Valencias Tanzflächen.

Aber als sich die Tanzmusik in den frühen 1990er Jahren weiterentwickelte, entwickelte sich auch die Szene. „Die Musik wurde schwer, mit schnellen, hämmernden Beats“, sagt Simó. „Alles wurde kommerzieller.“ Die BPM beschleunigten sich und Ecstasy wurde allgegenwärtig unter den 25.000 Menschen, die Berichten zufolge jedes Wochenende für 72 Stunden Wahnsinn kamen.

Hier wurde La Ruta holprig. Ein Dokumentarfilm des Senders Canal+ aus dem Jahr 1993 zeichnete ein düsteres Bild, als er Busladungen aggressiv aufgeputschter Jugendlicher folgte, die mit geweiteten Pupillen und knirschenden Zähnen Club für Club trafen; Promoter wurden gezeigt, wie sie mit Bargeld handelten und Pillen knallten, um das ganze Wochenende über wachsam zu bleiben. Spaniens Eltern sahen entsetzt zu.

Alarmistische Reaktionen gegen die Clubkultur waren in den 90er Jahren weit verbreitet, und Spanien war mit Bakalao keine Ausnahme zunehmend unter die Lupe genommen. Verkehrsunfälle – einige davon mit tödlichem Ausgang – wurden mit rücksichtslosem Fahren nach dem Clubbing in La Ruta in Verbindung gebracht; Es wurde befürchtet, dass der von Partygängern in der Gegend erzeugte Müll die umliegenden Gewässer und das Land kontaminieren könnte.

Die Musiker von La Ruta haben jedoch das Gefühl, dass sie von den Medien und der darauf folgenden politischen Inquisition ungerecht bestraft wurden, um die Bedrohung durch diesen außer Kontrolle geratenen Lebensstil anzugehen. „Sie haben eine Geschichte erfunden – eine von Drogen“, argumentiert Conca. „Die Qualität der Musik interessierte sie nicht. Vielleicht war es teilweise aus Neid, weil Valencia eine Bewegung hatte, die Madrid nicht hatte.“

Pérez stimmt zu, dass der Aufstand seiner Heimatstadt als neuer Knotenpunkt der Partykultur ein Faktor für ihre Kritik in der spanischen Presse war, die hauptsächlich von der Hauptstadt aus geführt wird. „Wir hatten hier keine nationalen Medien“, sagt er. „Wenn in Madrid etwas passiert ist, hat es die ganze Berichterstattung bekommen. Die Movida Madrileña war cool, aber wir waren die Bösen.“

Angesichts der negativen Publizität in Spanien exportierten einige Bakalao ins Ausland – darunter Carol McCloskey, eine Hälfte des Eurodance-Duos Doppelte Vision, der im Alter von 20 Jahren von Dublin nach Valencia zog und La Ruta von Anfang an lebte. Sie und ihr Kollaborateur Pedro Cerveró führten Mitte der 90er Jahre mit Tracks wie Knockin’ und All Right die Charts in Deutschland, Österreich, Belgien und den Niederlanden an und verbreiteten die Nachricht von dem, was McCloskey als Valencias „Kathedrale der Freiheit“ bezeichnet.

„Das war revolutionär“, sagt sie. „Der Puls hier war stark; alle summten – ich denke, das spiegelte sich in der Musik wider. Wir sind durch ganz Europa gefahren und haben Shows gegeben, aber wir haben Valencia mitgenommen.“

Da die Parkplätze von La Ruta jedes Wochenende voll waren, kamen viele mit ihren eigenen Getränken und Soundsystemen, um die Party im Freien zwischen den Clubs am Leben zu erhalten – ein Brauch, der als bekannt ist parkineo. Als die Behörden gegen die Verkehrssicherheit und Outdoor-Raves vorgingen, wurde es immer unmöglicher, an wilden Wochenenden hierher zu fahren, was bedeutete, dass die Tage dieser Szene gezählt waren.

Aber La Ruta steht wieder auf der Tagesordnung: Neben Ivams Ausstellung und dem Homenaje a la Ruta-Festival bringt der Fernsehproduzent Atresmedia eine Dramaserie über das Leben in diesen sagenumwobenen Nachtclubs heraus, die später in diesem Jahr ausgestrahlt wird und hoffentlich den kulturellen Wert von weiter bestätigt eine viel verleumdete Bewegung.

„Es gab keine Probleme; es gab keine Kämpfe“, betont McCloskey. „Jeder wurde in die Suppe geschmissen; wir waren alle zusammen gemischt und es war fabelhaft. Es ging um Musik, Kunst und Freiheit – wir, die wir gelebt haben, wissen, wie besonders das war.“

Ruta Gráfica: Designs für den Sound von Valencia ist bei Ivam ubis 12. Juni; Homenaje a la Ruta findet am statt 18. Juni in Benidorm und 9. Juli in Valencia