Geboren wurde sie in der DDR, in der Bundesrepublik hat sie Geschichte studiert, doch vor mehr als zehn Jahren siedelte Katja Hoyer nach Großbritannien über. Dort habe sich ihr Blick auf die DDR verändert, sagt sie im Interview mit ntv.de. Auf Englisch hat sie gerade eine Gesamtdarstellung der 40-jährigen Geschichte des Landes vorgelegt, die nun auch auf Deutsch erscheint: “Diesseits der Mauer”. Sie spricht über ihren Ansatz – die Menschen in den Vordergrund zu rücken – und, was sie nicht will – Ostalgie bedienen. Und über den Widerspruch, der ihr in sozialen Medien entgegenschlägt.

Katja Hoyer, 1985 in der DDR geboren, forscht am King’s College in London und ist Fellow der Royal Historical Society. Zudem schreibt sie regelmäßig für die BBC, den “Telegraph” und den “Spectator” und hat eine Kolumne in der “Washington Post”. Von ihr stammt das Buch “Blood and Iron” über das Deutsche Kaiserreich.

(Foto: privat)

ntv.de: Sie leben seit mehr als zehn Jahren in Großbritannien. Gibt es eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wenn Sie erzählen, dass Sie aus der DDR kommen?

Katja Hoyer: Als erstes wird immer gefragt: Ost- oder Westdeutschland? Danach wird gefragt, wie alt ich zu DDR-Zeiten war und ob ich mich noch an etwas erinnern kann. Das sind eher neugierige Fragen, es geht nicht um Politik oder den familiären Hintergrund. Es herrscht eine grundsätzliche Offenheit, wohl auch weil die Menschen relativ wenig über die DDR wissen.

Wie präsent ist denn die DDR und ihre Geschichte in Großbritannien?

Es gibt relativ viele Akademiker, die sich damit beschäftigen, meist mit speziellen Aspekten wie der Kultur. Insgesamt kommt es immer darauf an, wen man fragt. Vor allem ältere Menschen hatten kurze Berührungspunkte mit der DDR, weil sie in Austauschprogrammen waren oder auf Schulreisen Westberlin besucht und dann auch einen Abstecher in den Ostteil der Stadt gemacht haben. Davon sind einige Eindrücke hängen geblieben, zum Beispiel die ruppigen Grenzer. Auch die britische Linke interessierte sich für die DDR. Ex-Labour-Chef Jeremy Corbyn hat etwa eine Motorradtour durch das Land gemacht, zusammen mit der heutigen Abgeordneten Diane Abbott. Linke Akademiker haben sich für die DDR als einzigen Staat im sozialistischen Orbit interessiert, der kulturell westlich geprägt war.

Hat sich Ihr Blick auf die DDR verändert, seit Sie in England sind?

Das würde ich sagen, weil es wirtschaftlich und kulturell am anderen Ende des Spektrums steht. Großbritannien ist das Heimatland des Kapitalismus, wo viele das Ideal eines Laissez-faire-Wirtschaftssystems verfolgen. Diese Außenperspektive hat meinen Blick geschärft für ein System wie die DDR, in dem sich der Staat um alles kümmert, in dem die komplette Wirtschaft verstaatlicht wurde. Dieser starke Kontrast hat mir vorher gefehlt.

Stilistisch orientieren Sie sich in ihrem Buch an angloamerikanischen Historikern, die oft unverkrampfter und erzählerischer schreiben als deutsche Wissenschaftler. Wie hat sich dieser Stil entwickelt?

Ich fand diese Herangehensweise schon immer attraktiv. Als Studentin habe ich “Iron Kingdom” von Christopher Clark über die preußische Geschichte gelesen. Ich fand es faszinierend, dass ein renommierter Historiker faktenreich, aber auch sehr spannend schreibt, dass sein Buch ein Pageturner ist – ohne dass er dafür von der akademischen Gemeinschaft verpönt wird. Das war für mich ein Antrieb, so gut Englisch zu lernen, dass ich auch Bücher in dieser Sprache schreiben kann.

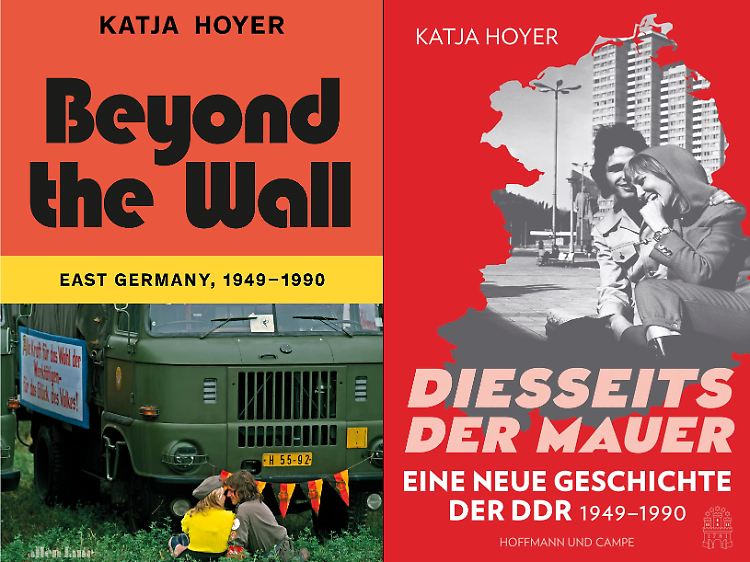

Sowohl die englische als auch die deutsche Version zeigen auf dem Titelbild junge Paare und keine Dinge, die man zuerst mit der DDR assoziieren würde wie die Mauer. Was wollten Sie damit ausdrücken?

Ich versuche, die Menschen in der DDR in den Vordergrund zu rücken, mehr als das bisher geschehen ist. Das Standardnarrativ in der DDR-Geschichtsschreibung bezieht sich oft auf staatliche Strukturen, es geht um die SED-Diktatur oder die Stasi. Dabei wird wenig Rücksicht auf die Tatsache genommen, dass in der DDR 16 Millionen Individuen ihr Leben gelebt haben. Auf beiden Buchcovern sind auch staatliche Strukturen zu sehen – einmal ein Militärfahrzeug, einmal Plattenbauten und der Leninplatz. Aber sie stehen symbolisch im Hintergrund, die Menschen im Vordergrund. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich das Buch geschrieben.

Erwarten Sie Kritik an Ihrer Herangehensweise?

Auf jeden Fall. Interessanterweise waren die britischen Kritiken durchweg positiv, auch quer durch das politische Spektrum hinweg. Man ist dem Buch offen und unemotional begegnet. Auf der anderen Seite ist mir aus Deutschland über Twitter sofort Kritik entgegengeschlagen, als das Buch noch gar nicht im Umlauf war und keiner dieser Kritiker es gelesen hatte.

Woran, glauben Sie, liegt das?

Die DDR-Forschung versucht, ihr Narrativ zu schützen. Zumal ich aus einer Außenperspektive meinen Fuß auf dieses Forschungsfeld setze. Andererseits glaube ich, dass es auch eine Unsicherheit darüber gibt, was mein Buch eigentlich will. Natürlich gibt es das Phänomen Ostalgie und ich vermute, dass es die Befürchtung gibt, dass mein Buch diese befördern könnte. Aber ich will die Ostalgie nicht bedienen.

Sehen Sie sich als Außenseiterin in der DDR-Geschichtsschreibung?

Ja. Eine solche Geschichte der DDR existiert bisher nicht. Ich habe versucht, alle Aspekte einzufangen und das Buch weder in die eine noch in die andere Richtung zu drücken. Ich will die DDR so beschreiben, wie ich sie als Historikerin sehe, aber auch über die Geschichten, die mir die Zeitzeugen erzählt haben. In Deutschland wird sehr emotional über die DDR geschrieben, die eigene Perspektive wird zu selten in den Hintergrund gerückt. Ich habe das, meiner Meinung nach, getan. Man kann das Buch lesen und sich rausnehmen, was man will. Die englischen Rezensenten haben das sehr unterschiedlich getan: Die boulevardeske “Daily Mail” hat von “schrecklichen Geschichten aus der dunklen Zeit der DDR” geschrieben, der linksliberale “Observer” hat im Buch “das humane Gesicht des Sozialismus” gefunden. Wer in Deutschland forscht, an einem der Institute, in Museen oder Gedenkstätten, ist in Strukturen eingebunden, in denen man entweder mit dem Standardnarrativ mitgeht oder sich bewusst dagegen positioniert. Ich habe weder das eine noch das andere getan, sondern meine eigene Geschichte der DDR geschrieben.

Sie haben für Ihr Buch mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Wie haben Sie diese ausgewählt?

Da hatte ich den Vorteil, dass ich aus Ostdeutschland komme und Kontakt zu Verwandten und Bekannten, zu Nachbarn und Lehrern habe. Ich konnte in die Runde fragen, ob jemand einen Polizisten aus der DDR kennt oder Leute, die am Aufstand 1953 beteiligt waren oder die Gas- und Öltrassen aus der Sowjetunion mit aufgebaut haben – was gerade angesichts der heutigen Sanktionen gegen Russland interessant ist. Darunter sind viele Menschen, die sich selbst nie als Zeitzeugen gemeldet hätten, weil sie ihr Leben in der DDR als völlig normal und uninteressant empfinden.

Sie haben auch mit Egon Krenz gesprochen, einem Spitzenfunktionär, der als Honeckers Kronprinz gehandelt wurde. Inwieweit haben Sie versucht, die gesamte politische und gesellschaftliche Bandbreite abzudecken?

Es ging mir darum, alle Seiten abzubilden. Natürlich habe ich auch die sehr wichtige Geschichte des Widerstands abgedeckt. Aber sie steht nicht im Vordergrund, weil der Großteil der Gesellschaft zwischen zwei Polen gelebt hat, zwischen Egon Krenz und Oppositionellen oder Maueropfern. Die meisten Menschen in der DDR waren nicht davon überzeugt, dass die Partei immer Recht hat. Auf der anderen Seite sind sie aber auch nicht in die Umweltbibliothek in Ostberlin gegangen, um sich dort einem Widerstandskreis anzuschließen. Zudem wird die Geschichte der DDR oft aus Ostberlin heraus erzählt, meistens stehen Städte im Vordergrund. Ich habe dagegen versucht, den gesamten geografischen Raum abzudecken.

Auf 600 Seiten eine Gesamtdarstellung zu schreiben, ist anspruchsvoll. Gab es Themen, die Sie streichen mussten?

Ich habe versucht, alles einzufangen, musste aber natürlich Schwerpunkte setzen. Die staatliche Entwicklung bildet einen roten Faden. Daneben lege ich viel Wert auf Arbeitskultur und Alltagsleben der DDR, weil diese im Mittelpunkt der Menschen standen. Andere Themen, zum Beispiel die Literatur oder die alternative Kulturszene, kommen eher am Rande vor, auch wenn ich auf Künstler wie Christa Wolf oder Wolf Biermann eingehe.

Sehr ausführlich beschreiben Sie die unmittelbare Nachkriegszeit, die Monate nach der Befreiung im Mai 1945. Warum?

Weil sie in vielen anderen Publikationen fehlt. Man kann die DDR aber nicht verstehen, ohne ihren Ursprung zu kennen oder woher die Menschen kommen, die sie geprägt und aufgebaut haben. Dieser Staat war ein künstliches Produkt seiner Zeit. Da wurde einfach eine Grenze durch Deutschland gezogen, die weder historisch gewachsen war noch geographische oder kulturelle Gründe hatte.

Welche Rolle spielte dabei die politische Elite der späteren SED?

Ich beschreibe ausführlich die Erfahrungen, die Leute wie Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck gemacht haben. Sie waren Außenseiter, als sie 1945 nach Deutschland zurückkehrten, weil sie während des Nationalsozialismus nichts mit der deutschen Bevölkerung und deren Erfahrungen zu tun hatten. In der Sowjetunion hatten sie Stalins schlimmste Exzesse miterlebt. Die Paranoia, die daraus entstand, und die Gewalt, die sie miterlebt hatten, spielen eine Rolle für die Art und Weise, wie sie später ihre eigene Bevölkerung wahrnehmen, warum sie ständig Feinde um sich wähnten und alle überwachen wollten. Das ist keine Entschuldigung für ihr Vorgehen, sondern eine Erklärung dafür, wo die Paranoia herkommt, die die DDR bis zum Ende geprägt hat.

Sie schreiben, dass Ulbricht Stalin immer wieder seine Loyalität beweisen wollte, gleichzeitig aber auch eigene Vorstellungen hatte. Wie selbstständig schätzen Sie die DDR-Führung in ihrer Anfangszeit ein?

Sie hatte durchaus eigene Ziele. Vor allem Walter Ulbricht war von Anfang an darauf aus, einen ostdeutschen sozialistischen Staat zu gründen – er hat sein ganzes Leben lang vom Sozialismus auf deutschem Boden geträumt. Als die Chance dafür bestand, ist er viel weiter gegangen als das Stalin kurz nach dem Krieg wollte. Als sich die DDR langsam stabilisierte und sich die Lebensverhältnisse verbesserten – mit dem höchsten Lebensstandard im Ostblock -, kam eine grunddeutsche Arroganz hinzu, eine Art DDR-Nationalismus. Er ist dann mitunter gegenüber sowjetischen Politikern als Lehrmeister aufgetreten und hat angeboten, deutsche Experten in osteuropäische Länder oder die Sowjetunion zu schicken, um zu zeigen, wie es besser geht. Das hat die sowjetische Führung geärgert und schließlich haben sie ihn abgesägt.

Wie war das dann unter Honecker?

Vor allem in den 80er Jahren ist dasselbe Hin und Her zu erkennen, als die DDR-Führung Gorbatschows Reformkurs abgelehnt hat. Einerseits wurde die Sowjetunion als großer Bruder und Vorbild dargestellt, auf der anderen Seite gab es die Überzeugung, dass die DDR es besser machen kann und wird.

Nach dem Krieg sollte in der DDR “ein besseres Deutschland” aufgebaut werden. War das mehr als ein Schlagwort?

Es gab anfangs dieses Gefühl, bevor sich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation so verschärft hat, dass es zum Aufstand vom 17. Juni 1953 kam. Bei meinen Gesprächen mit älteren Menschen haben diese immer wieder auf die Chance hingewiesen, nach der Katastrophe von Hitlerdeutschland, Krieg und Holocaust aus den Trümmern ein besseres Deutschland aufzubauen. Nach Kaiserreich, den Krisen der Weimarer Republik und zwei Weltkriegen wollte man erstmals einen Staat haben, auf den man stolz sein kann. Vor allem Linke sahen diese Chance, darum ist zum Beispiel Bertolt Brecht in die Sowjetzone gezogen. Er glaubte, dass dort ein fairer und antifaschistischer Staat aufgebaut werden kann.

War 1953 dann ein scharfer Schnitt oder kam die Erkenntnis, auf welchem Weg sich die DDR befand, nach und nach?

Beides. Die Bevölkerung hat die Erfahrung gemacht, dass ein Aufstand brutal niedergeschlagen werden kann, dass im Zweifelsfall sowjetische Panzer rollen. In der Folge haben sich viele genau überlegt, ob sie sich zu Wort melden. Die Regierung wiederum hat festgestellt, dass man mit der Bevölkerung nicht alles machen kann, dass diese sich im Ernstfall auch aufbäumt. Nach dieser Urerfahrung hat die Führungsriege sehr empfindlich reagiert, wenn die Bevölkerung zu unruhig wurde. Das war auch später so, zum Beispiel bei der Kaffeekrise in den 70er Jahren. Der Staat hat damals alles versucht, um an Kaffee zu kommen. Aber Konsumgüter zu beschaffen und die Lebensverhältnisse hochzuhalten, den Wohlfahrtsstaat zu bewahren, war am Ende nicht wirtschaftlich.

Sie schildern im Buch auch eine Szene aus Ihrer eigenen Kindheit, beim Mauerfall waren Sie vier Jahre alt. Wurde Ihre Generation auch nach der Wende noch durch die Erfahrung der DDR geprägt?

Ja, weil man zwischen und mit Leuten aufwächst, die durch die DDR geprägt wurden und die einem erklären, wie die Welt funktioniert. Zum Beispiel waren die sozialen Strukturen in der DDR völlig anders als in der Bundesrepublik. Meine Eltern haben Vollzeit gearbeitet, auch noch nach der Wende. Es war völlig normal, dass ich als Schlüsselkind mit sieben, acht Jahren allein nach Hause gegangen bin und gelernt habe, mir selbstständig Essen zu kochen und meine Hausaufgaben zu machen. Das sind kleine Details, aber aneinanderreiht ergeben sie auch nach der Wende noch ein anderes Weltbild.

Verfolgen Sie auch aktuelle Debatten über Ostdeutschland?

Ja, absolut. Aber auch da finde ich, dass oft viel zu emotional und zu politisch über die Unterschiede zwischen Ost und West argumentiert wird. Diese Unterschiede wurden lange ignoriert, weil man hoffte, dass sich das mit neuen Generationen verflüchtigt, die sich nicht ostdeutsch oder westdeutsch fühlen. Meiner Meinung nach wurde zu wenig daran gearbeitet. In meinen Texten in England oder den USA habe ich mich mehrfach zu den politischen Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschland geäußert. Thesen, dass Ostdeutsche der Demokratie verloren gegangen sind, halte ich für zu gefährlich, um sie zu ignorieren. Wir sind zu bequem geworden, uns damit auseinanderzusetzen.

Mit Katja Hoyer sprach Markus Lippold