In seinem letzten Interview als Bundesrat warnt der scheidende Finanzminister vor politischen Gräben, verteidigt seine Provokationen und zieht eine kritische Bilanz der Pandemiezeit. Und er rät seiner Partei zu mehr Pragmatismus.

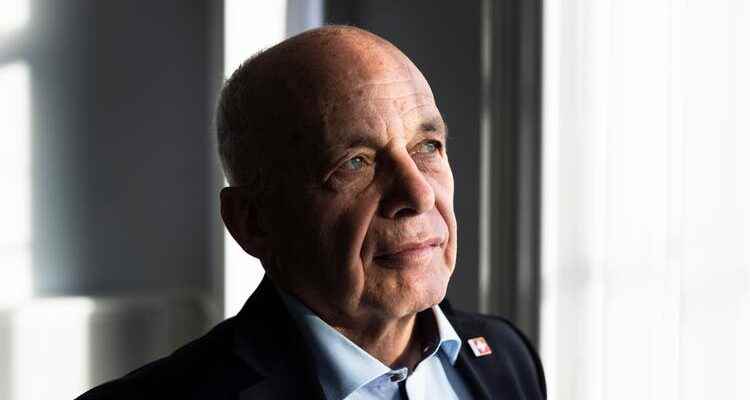

Ueli Maurer findet, dass die SVP mehr Verantwortung übernehmen müsste.

Herr Maurer, Zürcher Oberland, Kandersteg, Katar – wo fühlen Sie sich eigentlich zu Hause?

Ich glaube, ich könnte überall auf der Welt leben und mich wohlfühlen. Ich müsste einfach ab und an eine Kuh sehen.

Bei Ihrer Neujahrsansprache 2018 als Bundespräsident stand eine hölzerne Kuh auf Ihrem Schreibtisch, zu Ihrem Abschied als Bundesrat schenkte Ihnen Ihre Partei eine Kuhglocke. Was haben Sie bloss mit Kühen?

Die Kuh ist das beste Nutztier, sie gibt Milch, Fleisch, Leder. Und ich bin mit Kühen gross geworden.

Sie sollen einer Freundin einmal gesagt haben, sie habe so schöne Augen wie eine Kuh.

Haben Sie einer Kuh schon einmal in die Augen geschaut, wenn sie wiederkäuend im Stroh liegt?

Ja, aber welche Frau will hören, dass sie Kuhaugen habe?

Bei meiner damaligen Freundin ist das Kompliment auch nicht sonderlich gut angekommen.

Wie viele Kuhglocken haben Sie in Ihrer langen Zeit als Politiker eigentlich geschenkt bekommen?

So um die dreissig.

An einem Parteianlass sagten Sie kürzlich, die SVP werde zu Unrecht als «konservativ» abgestempelt. Dabei gehe es eigentlich um Werte. Die SVP, die Partei der Progressiven?

Sie hätten bei Ihrer zweiten Frage erwähnen können, dass ich bei der Rede damals nicht nur eine Holzkuh, sondern auch ein Smartphone vor mir hatte: Tradition und Fortschritt. Und ja: Es gibt in Bezug auf die Offenheit der Schweiz und die Offenheit für technologischen Fortschritt keine aufgeschlossenere Partei als die SVP. Wir sind die Einzigen, die nicht nur auf die Europäische Union fokussiert sind, sondern die ganze Welt im Blick haben.

Aufgeschlossen heisst für Sie: die ganze Welt ausser die EU?

Natürlich gehören die EU-Länder auch dazu. Aber die Schweiz hat es vor allem deshalb zu Wohlstand gebracht, weil sie immer schon mit der ganzen Welt Handel getrieben hat. In den vergangenen Jahren haben wir uns allerdings festgefahren. Aber es geht hier auch um Offenheit gegenüber Technologie, nicht nur in Bezug auf den Handel.

Wenn wir jetzt hinausgehen und die Leute auf der Strasse nach der Offenheit der SVP fragen würden . . .

. . . dann würden uns die meisten als «konservativ» bezeichnen. Kein Wunder, nachdem uns die Medien jahrzehntelang so dargestellt haben. Ich bin seit mehr als dreissig Jahren in der SVP und habe die Partei immer anders erlebt, als sie medial dargestellt wird.

Die SVP ist eben konservativ, wo liegt das Problem?

Der Begriff «konservativ» steht in der breiten Bevölkerung für rückständig, nicht offen für Neues – dagegen wehre ich mich.

Gesellschaftspolitisch ist die SVP nicht sonderlich offen für Neues.

Nein, das ist sie nicht. Die SVP ist gleichzeitig wertkonservativ und wirtschaftspolitisch weltoffen. Diese beiden Elemente machen auch die Schweiz aus.

Für Menschen mit einem entspannten Verhältnis zum Konservativen waren Sie der «normale» Bundesrat.

Ich war erstaunt, wie viele Menschen mir in den letzten Monaten auf der Strasse gesagt haben: «Zum Glück haben wir noch Sie!» Und ich rede von Menschen, die in der Stadt leben, sich hip kleiden, trendig daherkommen. Ich glaube, je schneller sich die Welt dreht, desto grösser wird das Bedürfnis nach einem Halt, nach – um einen altmodischen Begriff zu verwenden – Heimat. Das ist die Chance der SVP.

Allzu progressiv will die SVP aber offenbar nicht werden. Seit neuestem kämpft sie gegen «Gender-Gaga» und «Woke-Wahnsinn». Interessiert das die Menschen im Toggenburg oder im Zürcher Oberland überhaupt?

Man macht dort Witze darüber. Und gleichzeitig wundert man sich, wie sehr sich die Politik mit solchen Nebensächlichkeiten beschäftigt. Man soll ein Publikum nicht mehr mit «meine Damen und Herren» ansprechen, weil sich sonst irgendjemand ausgeschlossen oder unwohl fühlen könnte – über solche Sachen wird allen Ernstes diskutiert. Herrgott, wo sind wir da gelandet?

Als Sie Ihren Rücktritt als Bundesrat ankündigten, sagten Sie, Ihnen sei es egal, ob ein Mann oder eine Frau Ihr Nachfolger werde, Hauptsache, kein «Es» – der Shitstorm war perfekt. Später sagten Sie, das sei eine gezielte Provokation gewesen: nicht gegen Transmenschen, aber gegen die Dauerempörung. Was sollte das?

Ich kritisiere diese Belanglosigkeiten schon seit Jahren – mit mässigem Erfolg. Zwischendurch muss man es halt mal krachen lassen. 90 Prozent der Rückmeldungen waren übrigens positiv.

Sie meinen, den Menschen gehen diese Debatten auf die Nerven?

Ja, auch wir reden jetzt schon wieder viel zu lange darüber.

Dann zurück zur Parteipolitik. Sie wurden nach den Wirren der Blocher-Abwahl mit einer einzigen Stimme Vorsprung in den Bundesrat gewählt und 14 Jahre später mit Standing Ovations verabschiedet. Haben Sie die SVP mit Bundesbern versöhnt?

Wir verharren teilweise noch in der Opposition. Die SVP muss lernen – und das lernt sie zunehmend –, dass sie als stärkste Partei Verantwortung übernehmen und mitgestalten muss. Das haben bei uns noch nicht alle begriffen.

Die Oppositionsrolle ist doch das Businessmodell der SVP. Wenn sie allzu konkordant daherkommt, verliert sie Wähleranteile.

Das Risiko besteht. Andererseits stehen die Leute gerne auf der Seite des Erfolgs. Ich bin überzeugt, dass wir noch grösser und breiter werden könnten, wenn wir unsere Rolle selbstbewusster spielen.

Statt Nein sollte die SVP also mehr Ja sagen, mehr Realpolitik betreiben, mehr nachgeben?

Es gibt Themen, wo man nicht nachgeben darf, bei der EU-Frage zum Beispiel. Dann gibt es aber auch Themen, wo die SVP nicht unbedingt das Maximum, aber zusammen mit anderen das Optimum anstreben sollte.

Weil sie sonst immer allein in der Opposition ist und keine Mehrheiten zustande bringt?

Die Gefahr besteht. Wenn sich die SVP nicht um die Mehrheiten kümmert, dann neigen sich die bürgerlichen Parteien in der Mitte nach links, und das ist nicht gut für unser Land.

Unter Ihnen als Parteipräsident wurde die Partei immer kompromissloser und dogmatischer. Und jetzt sagen Sie am Schluss Ihrer politischen Karriere, die Partei solle ein bisschen pragmatischer werden?

Es ist ein langer Weg, und es braucht auch neue Köpfe. Aber ich habe das schon damals gesagt, als ich noch Parteipräsident war: Wenn man Erfolg hat und Mehrheiten erreicht, sollte man auch versuchen, den Konsens zu bewirtschaften.

Und was bedeutet das im Fall der SVP konkret?

Wenn eine Partei immerzu Alarm schlägt und nur vor Schlimmem warnt, verliert sie ihre Wirkung. Wir brauchen eine neue, positive Erzählung. Frei nach Antoine de Saint-Exupéry: Wer ein Schiff bauen will, braucht Holz und Nägel, mehr aber noch die Sehnsucht der Menschen nach dem schönen weiten Meer.

Ueli Maurer regt sich darüber auf, dass zu viel über Nebensächlichkeiten diskutiert wird.

Die neue, positive Erzählung über den Segen einer steuerbegünstigten, dafür erfolgreichen Wirtschaft ist Ihnen nicht gelungen. Die Geschichten der Linken von den bösen Konzernen und den gierigen Reichen sind offenbar überzeugender.

Wahrscheinlich geht es uns noch immer zu gut. Viele sind sich nicht bewusst, woher das Geld kommt, dass es zuerst verdient werden muss. Dazu kamen die Lohnexzesse der letzten Jahre. Die Wirtschaftsführer zahlen sich grosszügige Boni aus, stehlen sich aber aus der Verantwortung. Man kann von normalen Arbeitern und Angestellten nicht erwarten, dass sie dafür Verständnis aufbringen. Es braucht wieder mehr Bescheidenheit, vor allem auch in der Wirtschaft.

Apropos Lohn- und Boni-Exzesse: Sie haben kürzlich gefordert, dass man die CS nun eine Weile in Ruhe lassen sollte. Woher diese Milde?

Die CS hat eine transparente und ehrliche Analyse vorgenommen und Massnahmen beschlossen: Die Risiken werden reduziert, Kosten werden gesenkt, und das Kapital wurde aufgestockt. Das verdient Vertrauen und braucht etwas Zeit für die Umsetzung.

Die CS konnte ihr Kapital nur mit Hilfe aus Saudiarabien aufstocken. Wie viel der Rechtsstaatlichkeit verpflichtetes Swiss Banking steckt nun noch in ihr?

Ich habe die saudischen Vertreter in ihrem Jahr als Vorsitzende der G-20 als hochprofessionelle und transparente Finanzfachleute kennengelernt. Ich denke, damit hat die CS verlässliche Investoren, die auf eine erfolgreiche Zukunft der CS setzen. Die Credit Suisse ist eine globale Bank mit Hauptsitz in der Schweiz.

Sie sind viel gereist. Sie waren auch der einzige Bundesrat, der für die WM nach Katar reiste. Wie schaut man im Ausland eigentlich auf die Schweiz?

Mit grossem Respekt. Unser grösstes Kapital ist die Neutralität. Das schätzen wir hier innenpolitisch völlig falsch ein. Firmen siedeln sich hier an, weil sie von der Schweiz aus Zugang zu allen Märkten haben. Wir können weltweit mit allen Handel treiben, weil man in uns einen zuverlässigen Partner ohne politische Machtansprüche sieht. Deshalb wären wir auch gut geeignet, um in bewaffneten Konflikten eine glaubwürdige Vermittlerrolle einzunehmen. Die Neutralität ist das Gütesiegel der Schweiz.

Das sehen offenbar nicht alle so. Bis sich die Landesregierung nach dem Überfall auf die Ukraine auf eine Definition der Neutralität einigen konnte, vergingen Wochen. Wie schlecht war die Stimmung im Bundesrat in den letzten Jahren eigentlich?

Was heisst schon schlecht? Man kann gut so miteinander umgehen, wie wir das gemacht haben. Aber während der Pandemie blieb sehr viel liegen, zum Beispiel die Digitalisierung. Die Departemente wurden zum Teil schlecht geführt, die Finanzen hat man aus den Augen verloren. Das ist ein Stück weit auch normal, wenn ein Megathema die ganze Energie und den Fokus beansprucht.

Sie sagen, Sie seien der einzige Bundesrat, dem die Digitalisierung am Herzen liege.

Ja, hier verschlafen wir viele Möglichkeiten.

Wo?

Zum Beispiel bei der Bundesverwaltung. Digitalisierung bedeutet hier, dass die Grenzen zwischen den Departementen und Ämtern aufgehoben würden. Sie können sich nicht vorstellen, was für Widerstände das auslöst, wie stark das Gärtli-Denken immer noch ist.

Die Mängel wurden vor allem während der Corona-Pandemie offenkundig, Stichwort: Faxgeräte im Bundesamt für Gesundheit.

Wir sind leider grundsätzlich schwach unterwegs in Sachen Digitalisierung.

Ihr grosses Leuchtturmprojekt war die Digitalisierung des Zolls. Hat es sich gelohnt?

Das «Dazit» ist das erste durchgehende Programm, das wirklich funktioniert, wir sollten 300 Stellen einsparen können. Aber auch hier muss man immer wieder stupsen, die Mitarbeiter überzeugen. Ich habe die Illusion verloren, dass man mit einem Grossprojekt die ganze Verwaltung effizienter machen kann. Es braucht viele kleinere Projekte, um vorwärtszukommen.

Sie haben eine Lehre gemacht, waren fünfzig Jahre lang in der Politik, haben sechs Kinder grossgezogen. Heute kommen die Politiker, wie Christoph Blocher in seiner Rede zu Ihrem Abschied sagte, von der Uni direkt in den Nationalrat, haben ein Kind und nehmen das auch noch mit. Hat die Ochsentour als Karrieremodell ausgedient?

Vielleicht, ja.

Was bedeutet das für die Politik?

Dass sie elitärer wird, dass sie sich von einem grossen Teil der normalen Leute entfernt. Das Parlament ist längst nicht mehr ein reales Abbild der Gesellschaft. Man muss es sich leisten können, Politiker zu sein – vor allem zeitlich, auch finanziell. Die Leute, die «nur» eine Berufslehre haben, müssen heute hart arbeiten, damit es am Ende des Monats überhaupt reicht. Da bleibt kaum mehr Zeit für Politik.

Was kann man dagegen machen?

Die Unternehmer müssten grosszügiger sein mit ihren Angestellten, ihnen nicht mehr Geld, sondern mehr Zeit geben. Dazu kommt, dass in gewissen Kreisen Politik zur Mode geworden ist. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe weder etwas gegen junge Menschen noch gegen Frauen noch gegen Grüne – aber in diesen Kreisen wird ein politisches Mandat als eine Art gesellschaftliches Statussymbol betrachtet. Wie früher in bürgerlichen Kreisen, als Sie Offizier sein mussten, um in der Gesellschaft zu reüssieren. Das ist eine ungute Entwicklung. Auch damals in der Armee wurden dadurch zu viele Pfeifen gefördert.

Die Politik ist elitärer geworden?

Eindeutig.

Woran merkt man das?

Es beginnt schon mit der Sprache. Politik ist für viele eine Fremdsprache geworden. Auch die Entscheide können oft nicht mehr nachvollzogen werden, weil die Politik manchmal übertreibt, zum Beispiel bei der Nachbearbeitung, die in Bezug auf die Corona-Impfung in der Bevölkerung nicht stattfindet. Es ist kaum zu glauben, mit welcher Arroganz die Politik mit den Impfskeptikern und -verweigerern umgegangen ist. Da sind Gräben entstanden, die kaum mehr zuzuschütten sind.

Die Pandemie, der Umgang damit – das hat Sie schwer erschüttert.

Ja, es gibt Leute in diesem Land, die seither unversöhnlich mit dem Staat sind – für immer. Da haben wir einen Riesenschaden angerichtet. Der Staat hat in vielen Belangen übertrieben. Und der Staat darf nicht übertreiben.

Was war der grösste Fehler?

Dass man den Krisenstab dermassen einseitig zusammengesetzt hat, nur mit Leuten aus dem Gesundheitswesen und alle mit gleicher Meinung. Der Mainstream, der daraus entstand in der Debatte, war dermassen gefährlich für den Zusammenhalt im Land. Ein Teil der Bevölkerung wurde einfach totgeschwiegen, das hätte ich nie für möglich gehalten.

Die Medienlandschaft blieb vielfältig, die öffentlichen Debatten wurden geführt, auch Sie sind oft zu Wort gekommen. Teilen Sie den allgemeinen Eindruck, dass es die Schweiz trotz allem besser gemacht hat als andere Länder, nicht?

Besser als andere, vielleicht. Aber wir haben auch ein anderes System. Die Leute sind es hier gewohnt, dass sie selbst Verantwortung übernehmen. Die einseitige Debatte wurde diesem Anspruch nicht gerecht.

Hat sich der Bundesrat seither einmal kritisch hinterfragt?

Man klopft sich gegenseitig auf die Schultern. Es ist nicht einfach, Selbstkritik zu üben, wenn alle dermassen in die gleiche Richtung marschiert sind. Meiner Meinung nach wurden die wichtigen Themen noch nicht genügend tief betrachtet. Aber vielleicht fehlt auch noch die Distanz zum Geschehen.

Wie sehr hat die Pandemie der Kollegialität in der Regierung geschadet?

Es gibt immer Differenzen im Bundesrat, aber meistens verflüchtigen sie sich nach ein paar Wochen wieder. Während der Pandemie haben uns die Spannungen und die Nervosität ununterbrochen begleitet, das hat die Fronten schon etwas verhärtet.

Mit welchem Bundesrat haben Sie am liebsten zusammengearbeitet?

Ich hatte keine Lieblinge. Es war auch nicht immer alles bierernst, und mit dem einen oder anderen konnte man auch einmal einen Spruch machen.