In seinem Atelier in Haldenstein arbeitet der Architekt an seinen Entwürfen für Museen in Basel und in Los Angeles – auch dann noch, wenn die Baugrube bereits ausgehoben ist.

Porträt des Architekten Peter Zumthor in seinem Atelier in Haldenstein (GR).

Die Zeit spielt eine grosse Rolle in der Architektur von Peter Zumthor: die Zeit, die er sich nimmt, bis eine Idee gereift ist. Und dann der Lauf der Zeit, wenn das Licht über die Wände streift und die Spuren des Gebrauchs sich ins Material einschreiben. So kommen zu den drei Dimensionen der Architektur eine vierte, die Zeit, und bei Peter Zumthor auch eine fünfte: das Licht.

Hätte ihn sein Vater nicht von seinem Studium in New York zurück nach Basel geholt, wäre Peter Zumthor vielleicht nie so berühmt geworden. Der Architekt weiss, dass sein Weg ein ungewöhnlicher ist: «Ich musste zurück, weil mein Vater nicht mehr bezahlt hat. Er wollte, dass ich als Innenarchitekt mit ihm in seinem Schreinerbetrieb zusammenarbeite. Es tut mir leid, dass ich das für ihn nicht machen konnte, aber ich konnte einfach nicht.» Also ging er als Bautechniker und Zeichner zur Denkmalpflege nach Chur, wo er historische Siedlungen inventarisierte.

Erst die nächsten beruflichen Stationen, Um- und Anbauten, tragen seine Handschrift. Es waren kleine Projekte, die sich durch besondere Sorgfalt und eine ebensolche Wirkung auszeichneten und auch bald und viel beachtet wurden. Es ist nicht selbstverständlich, dass gute Arbeit gesehen und gewürdigt wird und dass sie nach einem halben Jahrhundert zu grossen internationalen Aufträgen führt. Peter Zumthor ist dankbar für sein Schicksal. Auf jeden Rückschlag, am bekanntesten ist wohl die Niederlage seines Projekts für die «Topografie des Terrors» auf dem ehemaligen Gestapo-Gelände in Berlin, folgten andere, neue Projekte. Im Rückblick sagt er über sich selber, es sei ihm im Ganzen oft gutgegangen.

Vielgestaltiges Alterswerk

Als ihm 2009 der Pritzkerpreis, die höchste internationale Auszeichnung seines Fachs, zugesprochen wurde, war er 65 Jahre alt. Bis dahin kannte man ihn vor allem für seine Entwürfe von ausserordentlich schönen Museen in Bregenz und Köln oder für die Therme Vals (welche die Gemeinde nach dem Zerwürfnis mit dem Investor Stoffel nun zurückkaufen will, womit auch ihr Architekt wieder mit von der Partie wäre).

Während die meisten Schweizer in diesem Alter in den Ruhestand treten, kam Zumthors Karriere mit 65 erst in Schwung. Mit seiner Bekanntheit sind auch die Projekte grösser geworden, die Firma allerdings kaum. Im Gegensatz zum Büro der anderen Schweizer Pritzkerpreisträger Herzog & de Meuron, das unterdessen weltweit über 500 Partner und Angestellte beschäftigt, ist das Atelier Zumthor mit gut vierzig Mitarbeitern vergleichsweise klein geblieben. Hört Peter Zumthor einmal mit der Arbeit auf, wird es geschlossen.

In Haldenstein bei Chur, wo der junge Architekt vor fünfzig Jahren zusammen mit dem Ingenieur Jürg Buchli ein Bauernhaus umbaute, steht sein dreigeschossiges Atelier. Es liegt eingebettet in das Dorf, in dem er mit seiner Frau, der Lehrerin und rätoromanischen Schriftstellerin Annalisa Zumthor-Cuorad, drei Kinder grossgezogen hat. Und hier hat er mit einem kleinen Team auch seine weltweit beachteten Gebäude entworfen.

Unter den Projekten, an denen der Schweizer Architekt zurzeit arbeitet, finden sich neben einem Wohnhochhaus in Antwerpen zwei prominente Museumsbauten für Los Angeles und Basel. In jedem Entwurf reagiert er auf die Besonderheiten des Orts. Das Alterswerk ist, wie schon die früheren Arbeiten, vielgestaltig und nimmt die biografische Achse zwischen Amerika und der Schweiz wieder auf.

Zumthors Neubau spannt sich wie eine Brücke über den Wilshire Boulevard, eine der prominenten Achsen von Los Angeles.

Die durchgehende Geschossdecke erlaubt im Innern vielerlei Wege durch die Ausstellung und Beziehungen zwischen den einzelnen Werken.

Los Angeles, der Boulevard, die Teergruben: Die schwungvolle Geste des Lacma-Neubaus richtet sich mit geschosshohen Fenstern an die Stadt.

Schwungvolle Geste über kalifornischen Teergruben

Mit dem Entwurf für das Los Angeles County Museum of Art (Lacma) kommt der Schwung in Peter Zumthors Werk wörtlich ins Spiel. Auf der Baustelle sind zwar erst die Kuben der Fundamente sichtbar, darüber wird sich aber bald eine einzige grosse Geschossplatte durch den kalifornischen Museumspark schwingen. «Black Flower» hiess das Projekt anfangs, unterdessen ist der Beton hell wie der kalifornische Wüstensand. Schwarz sind nur noch die La Brea Tar Pits, die berühmten Teergruben am Wilshire Boulevard in Los Angeles, aus denen seit dem letzten Jahrhundert und bis heute Mammutknochen ausgegraben werden.

Den archäologischen Funden ist es auch geschuldet, dass die Baustelle in Los Angeles letztes Jahr kurz pausieren musste. Nicht die Pandemie und nicht die Einsprüche einiger lokaler Denkmalschützer, erst die Fossilien im schwarzen Teer konnten das Projekt aufhalten. Den Zeitplan dieses ambitionierten Bauwerks einzuhalten, ist eine Meisterleistung, die vor allem dem Geschick des Lacma-Direktors Michael Govan zu verdanken ist. Der Neubau des in den USA wenig bekannten Schweizer Architekten wurde von den lokalen Zeitungen aufs Heftigste bekämpft, damals holte Govan lokale Prominenz zu Hilfe. Die Schauspieler Brad Pitt und Diane Keaton wurden zu Fürsprechern, ebenso die Architekten Frank Gehry, Mark Lee und Sharon Johnston.

Eine Verwandtschaft des Denkens

Die amerikanisch-schweizerische Zusammenarbeit reicht weit zurück: Als Govan noch Direktor des Dia Center for the Arts an der amerikanischen Ostküste war, beauftragte er Zumthor mit Bauten für die Werke von Louise Bourgeois und Walter De Maria. Sie wurden nie realisiert. Der Neubau für das Lacma ist nun im Bau.

Bemerkenswert ist die gegenseitige Achtung zwischen Direktor und Architekt: Unabhängig voneinander, Ersterer im Sitzungszimmer der Museumsverwaltung im vierzehnten Stockwerk mit Sicht auf die Baustelle in Los Angeles, Letzterer in seinem Wohnhaus mit Sicht auf die Schweizer Alpen, sprechen sie beide ihre Bewunderung für den andern aus. Der Direktor hielt den Sturm in den amerikanischen Zeitungen genauso wie die Kritik der Mäzene an der Idee des Ein-Raum-Museums vom Architekten fern: Er solle sich auf seine Arbeit konzentrieren. Peter Zumthor war dann später an der Reihe, indem er den Auftraggeber und Freund an seine sonst so unerschütterliche Zuversicht und die gemeinsame Idee erinnerte: «Mit Michael Govan gibt es eine enorm grosse Verwandtschaft des Denkens. Ich weiss manchmal nicht mehr: Ist das Konzept nun von ihm oder von mir?»

Wim Wenders’ Langzeitprojekt mit Peter Zumthor, Szene zur Lichtführung am Modell des Museums für Los Angeles für den Film «Das Geheimnis der Orte» (Arbeitstitel).

Ohne Chronologie oder Hierarchie

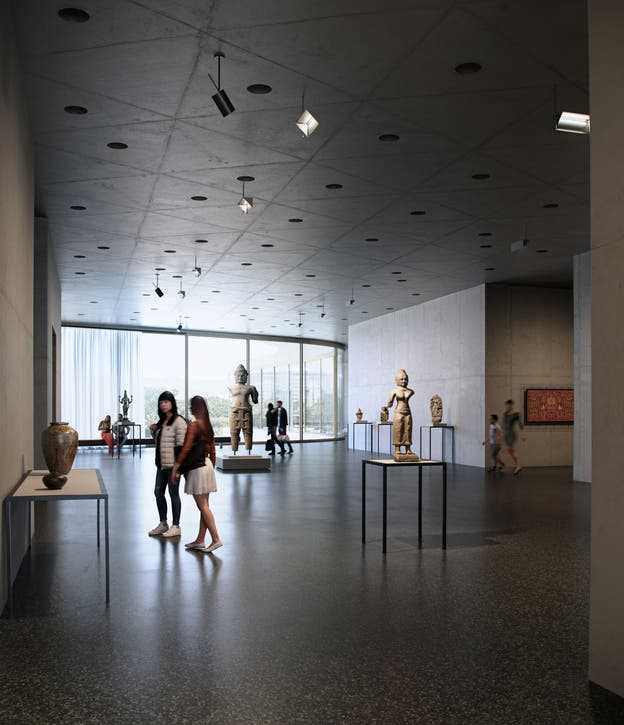

Das Konzept eines Museums, das ein «zufällig zusammengefügtes Konglomerat von Dingen» auf einer einzigen Geschossplatte versammelt, stellt die lineare Präsentation infrage, die in der Kunstgeschichtsschreibung immer noch gängig ist. Die 135 000 teilweise sehr unterschiedlichen Objekte bieten sich an, einen neuen Museumstyp zu erproben, der auf die bisherige Logik einer Chronologie und Hierarchie der Werke verzichtet.

Peter Zumthor beschreibt die enzyklopädische Sammlung des Lacma als einen «lebendigen Organismus, der immer wieder auf die Gegenwart reagiert. Der Grundriss des Ausstellungsgeschosses soll so ausgelegt sein, dass er verschiedene Sichtweisen auf die Sammlung zulässt und anregt.» Die Idee, die Ausstellung auf einem einzigen Geschoss zu zeigen, so wünschen es sich Zumthor und Govan, soll vielfache Bezüge und differenzierte räumliche Zusammenhänge ermöglichen.

Innerhalb der offenen Raumabwicklung schaffen Gruppen von kubischen Einbauten Nachbarschaften. Die 24 Kerne auf der durchgehenden Geschossplatte haben nur eine einzige Öffnung. «Ich gehe da hinein wie in ein Haus oder wie in eine Kapelle, ich bin dann Besucher und habe ein Erlebnis. Dann gehe ich wieder hinaus. Es gibt keine Durchgangsräume», so erklärt der Architekt die Idee.

Auch aussen ist die Wegführung wichtig. Das freie Erdgeschoss ist zugleich ein Dach für Anlässe im Park, neben den Teergruben von La Brea. Eine breite Treppe führt nach oben in den ausladenden Museumsbau, der auch einladend und öffentlich sein will – als ob sich die freien Formen der brasilianischen Architekturmoderne und das Innen-aussen-Kontinuum des kalifornischen Mid-Century hier träfen.

Porträt des Architekten Peter Zumthor in seinem Atelier in Haldenstein (GR). Im Hintergrund die Modelle des Bauprojekts Fondation Beyeler (Museum) in Basel.

Die schönste Form des Lichts

Das Licht spielt bei alledem die Hauptrolle: Dieses modulierte Seitenlicht, das durch die vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster in den Museumsraum dringt, ist für Peter Zumthor die schönste Form des Tageslichts. Lichtsensible Werke finden ihren Platz weiter innen, im Schatten der freistehenden Kerne. Das neue Lacma wird ein Ein-Raum-Museum mit vielerlei Nuancen von Seitenlicht und 24 Kunstlichträumen, die im fast endlos erscheinenden Raum verteilt sind.

Im Atelier Zumthor in Haldenstein stehen verschiedene Modelle für das Museum in Los Angeles. Die subtile Lichtführung und die Wabenstruktur der Betondecke im Innenraummodell erinnern an Bauten des legendären amerikanischen Architekten Louis Kahn. Kahns Innenräume sind stets so mit Licht durchflutet, dass sich darin eine wundersame Ruhe ausbreitet.

Ob Louis Kahn eine Referenz ist? «Vielleicht schon», antwortet Peter Zumthor und lässt die Antwort offen. Viele Architekten pflegen ein ambivalentes Verhältnis zu ihren Vorbildern. Ihre Inspirationen nehmen eine schattenhafte Präsenz ein, sie bleiben geheimnisvoll, so auch bei Peter Zumthor. Sicher ist, dass das Licht, das für Louis Kahn so wichtig war, auch bei ihm eine grosse Rolle spielt.

Seinen 80. Geburtstag im nächsten Jahr wollte Peter Zumthor im Lacma-Neubau, seinem bisher grössten und seinem ersten realisierten Projekt in den Vereinigten Staaten, feiern, wie er in einem Gespräch vor drei Jahren erklärte. Nun wird vielleicht in Basel gefeiert, wie schon bei seinem 75. Geburtstag, es ist noch nicht entschieden. Auch dort wird bald eine Baugrube für ein von Peter Zumthor entworfenes Museum ausgehoben.

Herr Zumthor, entwerfen Sie Museen, um die Vergangenheit aufzubewahren oder um die Zukunft zu gestalten?

Hier halte ich mich an Vladimir Nabokov, der in seiner Autobiografie schreibt, es gebe keine Vergangenheit und keine Zukunft. Es gibt nur das, was wir im Moment denken, und manchmal denken wir eben an die Vergangenheit oder die Zukunft – aber wir denken immer in der Gegenwart. Für das Museum heisst das: Was wollen wir jetzt aufbewahren? Was interessiert uns in diesem Moment? Jede Gesellschaft wird sich das für jeden Ort neu überlegen wollen. Die Interpretationen der Dinge, die wir in einer Sammlung vorfinden, ändern sich auch. Meine Museen sollen das so ermöglichen.

Wie interpretieren Sie die Dinge in der Sammlung in Los Angeles?

Interessanterweise ist das Lacma ein enzyklopädisches Museum, vergleichbar mit dem Metropolitan Museum in New York oder dem V&A in London, nur eben kleiner. Es hat diese mehr oder weniger zufällig dort gelandeten Sammlungen, die alle jeweils einige Aspekte einer Welt zeigen. Ich denke, dass ich dort hingehen möchte, um diese Objekte zu erleben, ohne sie bereits mit einem Kommentar zu versehen. Das Museum ist nun so gemacht, dass solche unvoreingenommenen Gegenüberstellungen möglich sind.

In Basel ist der Rahmen etwas enger gesteckt, die Sammlung Beyeler ist eine moderne Sammlung. Was interessiert Sie hier?

Man spürt in diesem Museum stark, dass es aus der Person von Ernst Beyeler herausgewachsen ist, Ernst und seine Frau Hildy Beyeler sind die Kultfiguren hinter dieser Sammlung. In gewisser Weise sind sie immer noch da, denke ich. Was ihnen gefallen hat, ist hier vorhanden. Es ist im Grunde genommen die Welt der klassischen Moderne mit Ausflügen in die Vergangenheit und die Gegenwart.

Gehören die beiden Museen also in verschiedene Welten?

Ja, das würde ich so sagen: Die Fondation Beyeler ist fast klassisch, das Lacma könnte sehr experimentell bespielt werden.

Organisch geformt wie das Museum in Los Angeles, aber in die Höhe gestapelt: Modell des Wohnhochhauses für Antwerpen.

Drei neue Gebäude fügen sich zwischen die bestehenden Häuser im Park der Fondation Beyeler in Basel: Modell der Museumserweiterung.

Im Atelier von Peter Zumthor in Haldenstein werden die Ideen in allen Massstäben im Modell erprobt.

Basler Kraftfelder

Die Baubewilligung für Zumthors Erweiterungsbau für die Fondation Beyeler liegt seit letztem Juni vor, bald wird die Baugrube ausgehoben. Wie die Sammlung ist auch das neue Haus ein in sich schlüssiges Ganzes. Die Bestände der Basler Stiftung hat der Direktor Sam Keller seit dem Tod des Gründerehepaars behutsam erweitert, doch auch vierzig Jahre nach der Stiftungsgründung scheint die Sammlung weiterhin wie aus einem Guss. So erscheint auch Zumthors Bau.

Sein Projekt wirkt wie ein ausgehöhlter Stein. Die Aussenmauern sind eine kalkweisse, zu Stampfbeton verdichtete und durch das Schleifen sanft glänzende Masse mit ausgeschnittenen Fenstern: Decke, Fussböden, Sitzbänke und Verputze sind alle aus muschelfarbenem Jurakalk. Der Stein erinnere ihn an seine Jugend in Basel, es gebe ihn dort überall, an den aus den Wäldern aufsteigenden Kalkwänden genauso wie an den Brunnen in der Stadt und auf dem Land. Er sei dankbar, sagt Peter Zumthor, dass er da, wo er aufgewachsen sei und in gewisser Weise mit diesem Projekt nun wieder zu Hause sei, etwas bauen dürfe.

Im vor gut dreissig Jahren eröffneten Stammhaus der Fondation Beyeler hat der italienische Architekt Renzo Piano die Ausstellungsräume in seinem repetitiv-rhythmischen Hallenbau hauptsächlich von oben belichtet. Zumthors Kalksteinmonolith wird eine andere, neue Stimmung an den Ort bringen, ergänzt um zwei kleinere Bauten. Der Erweiterungsplan sieht insgesamt drei Bauten vor: Neben dem steinernen Haus für die Kunst hat Zumthor auch einen grossen Gartenpavillon für Veranstaltungen und einen Anbau an eines der bestehenden Häuser für Administration und Logistik entworfen.

Bald wird der Museumskörper nicht nur im Modell erahnbar, sondern mit allen Sinnen erfahrbar sein: Durch den aus dem steinernen Gebilde ausgeschnittenen Eingang öffnet sich ein Weg durch die Kunst. «Ich gehe durch das Haus diese Spirale hoch und gehe von Fenster zu Fenster, von Aussicht zu Aussicht. Es ist ein einfacher Rundgang, der auch ein Ganzes ist, so wie ich es immer liebe. Es ist wie Kolumba gebaut, es ist eine einzige Linie», so beschreibt Peter Zumthor die räumliche Idee. Wie bei Kolumba, dem Kunstmuseum der Erzdiözese Köln, ist der Rundgang in sich geschlossen.

Der Basler Architekt, der längst mehr Zeit seines Lebens in Haldenstein als in Basel verbracht hat, spricht gerne über seine Überlegungen beim Entwerfen. Mehr als die Unterschiede interessieren ihn die Gemeinsamkeiten der beiden laufenden Museumsprojekte. Es ist das seitliche Licht in den Ausstellungsräumen: «Es gibt in beiden Gebäuden Seitenlicht und keine unterirdischen Räume. Hier bin ich auf der Seite von Louis Kahn, der in seiner letzten Vorlesung sagte, dass er die Arbeiten seiner Studenten, wenn dort kein Tageslicht vorgesehen sei, gar nicht anschaue.»

Wenn Zumthor baut, sucht er das für den Ort passende Kräftefeld. In Los Angeles richtet sich der Bau über die Stadt, in Basel nach innen. Diese Geste verstärkte sich mit der Entscheidung, den Park um den neuen Museumsbau nicht an den Park vor dem Stammhaus anzuhängen, sondern den Weg von Riehens Dorfkern hin zum Naherholungsgebiet der Langen Erlen als Achse zu betonen: «Alles verbinden? Gerade nicht. Zwei Energien stehen nebeneinander, das ist viel stärker. Das versuche ich seit zwanzig Jahren, diese einzelnen Dinge sein zu lassen.»

Peter Zumthor erklärt sein Projekt für den Erweiterungsbau der Fondation Beyeler in Basel.

Wim Wenders begleitet Zumthor in einem Langzeitprojekt

Ein anderer Geistesverwandter, mit dem Peter Zumthor ein Langzeitprojekt verfolgt, ist der Filmemacher Wim Wenders. An mehreren Orten haben die beiden schon gemeinsam gefilmt, so in Basel und auch in Englands Südwesten. Dort durfte Zumthor im Rahmen von Alain de Bottons Ferienhausprojekt das Secular Retreat bauen. Es gebe nichts Schöneres als die Spuren der Arbeit von Menschen, so Zumthor in einer bereits gefilmten Szene: Beim Anblick der Wände sehe er die schwieligen roten Hände, die für den rauen Stampfbeton Zement mit Wasser gemischt hätten.

Wim Wenders nimmt sich für den Film so viel Zeit wie die Menschen, die mit Peter Zumthor ein Haus bauen wollen. Die Ruhe und Ausdauer, die sich die beiden nicht nur für das Erzählen, sondern auch für das Machen von Filmen und Architektur nehmen, verbindet Wenders und Zumthor.

Auch das Museum in Los Angeles steht auf dem Drehplan. Die erhoffte Wirkung des Lichts in den Räumen hat der Architekt bereits in seinem Atelier in Haldenstein vor der Kamera erklärt: «Bald sinkt die Sonne, tief dringt sie ins Gebäude ein.» Die Zusammenarbeit ist eine unter Gleichgesinnten, Zumthor und Wenders arbeiten beide gerne in ausgedehnten Prozessen, am liebsten würden sie ihre Projekte ständig weiterentwickeln. Wenn Wenders den Ausgang seiner Geschichten schon kenne, wolle er den Film gar nicht machen, erzählt Zumthor und nimmt auch für seine eigenen Arbeiten eine solche Haltung in Anspruch.

Wim Wenders’ Langzeitprojekt mit Peter Zumthor, Filmausschnitt zum Secular Retreat, Devon, aus «Das Geheimnis der Orte» (Arbeitstitel).

Feinsinn für das Handwerk

Die Grossbaustellen in Los Angeles und Basel fordern allerdings Zumthors prozesshaftes Arbeiten heraus, denn hier läuft die Bauplanung in durchgetakteten Planungsmaschinen. «Nun muss ich mir überlegen, wie ich das bei grösseren Projekten machen will, ohne meine Partner zur Verzweiflung zu treiben.» Bisher hat er es geschafft, seine Gegenüber von nötigen Veränderungen und vom Feinsinn für das Handwerk zu überzeugen: weil daraus eine Verbesserung resultiert.

Wenders und sein Filmteam begleiten Peter Zumthor weiterhin in seinem Atelier, auf Baustellen und durch seine Gebäude. «Das Geheimnis der Orte» ist der Arbeitstitel des Films, er kann noch ändern und so auch seine Farbigkeit. Im kürzlich in Heftform publizierten Gespräch versuchte der Filmemacher den Architekten noch von 3-D-Techniken im Film zu überzeugen (Dear to me. Peter Zumthor im Gespräch mit Wim Wenders. Scheidegger & Spiess 2021). Dieser allerdings hätte den Film am liebsten in der Abstraktion des Schwarz-Weiss-Films. So würde das Licht zur Hauptsache.

Peter Zumthor will aber nicht nur als Museumsarchitekt gesehen werden. Was er entwirft, sind Räume für die Menschen und für den Gebrauch. Und er erinnert sich daran, wie ihm zu Beginn seiner Karriere das Image des Holzbauers anhing: Die ersten Bauten, die ihn berühmt machten, ein Atelier, archäologische Schutzbauten und eine Kapelle, waren zwar alle aus Holz gebaut, aber aus jeweils spezifischen, ortsbezogenen Gründen. Das nächste Klischee war, die Schönheit im Ausdruck seiner Bauten dem Bündner Handwerk zuzuschreiben. Nun das Klischee des Museumsbauers.

Deshalb zeigt er auch gerne das Modell für den Wohnturm in Antwerpen mit rund 200 Wohnungen. Der kreisrunde Bau steht über einem offenen Sockel, der einen Freiraum zwischen Boden und Gebäude fasst, der noch höher als jener beim Museum in Los Angeles ist. In der Mitte dieses Hofs reflektiert ein Wasserbecken das Licht.

Wieder das Licht, das Peter Zumthor gerne die fünfte Dimension der Architektur nennt.