Jean-Hervé Peron, ehemaliger Bassist und Sänger bei Faust, möchte etwas über seine alte Band aufklären – konkret die Zeit Anfang der 1970er Jahre, als sie in einer Kommune in Wümme, einer ländlichen Gegend außerhalb Hamburgs, lebten. Fausts Zeit in Wümme ist eine der großen Sagen in der Geschichte des experimentellen Rocks, die damit beginnt, dass ihr schlauer verstorbener Manager Uwe Nettelbeck Polydor irgendwie davon überzeugt hat, dass sie nicht eine kürzlich gegründete Sammlung von Hamburger Musikern unter Vertrag nehmen, die sich als die meisten erweisen würden kompromisslose Band in einer kompromisslosen Ära des deutschen Rocks – selbst nach den Maßstäben der Mitreisenden Can, Kraftwerk und Amon Düül II war Fausts gleichnamiges Debütalbum von 1971 ein provokatives, revolutionäres, schräges Hören – aber „die deutschen Beatles“.

Fausts Keyboarder Hans-Joachim Irmler glaubt, ihr Manager habe damit gespielt, dass Polydor sowohl die eigentlichen Beatles, die während ihres Auftritts in Hamburg für ein Jahr unter Vertrag standen, als auch Jimi Hendrix verloren habe, „weil sie es nicht getan haben“. care enough“ und konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf die leichte, peppige Marke des mitteleuropäischen Bubblegum-Pop, bekannt als Schlager. Nachdem Faust angeblich 30.000 DM (heute rund 160.000 Pfund) aus dem Unternehmen geholt hatte, zog er in eine alte Schule in Wümme ab, wo die Geschichte noch legendärer wird. Es wurden riesige Mengen an Drogen genommen und das Tragen von Kleidung war freiwillig. Die Mahlzeiten wurden häufig nackt eingenommen und der ursprüngliche Schlagzeuger der Band, Arnulf Meifert, ritt nackt auf einem Esel durch ein nahe gelegenes Dorf.

Irgendwann tauchte die deutsche Polizei auf, in der irrigen Annahme, die Freundin eines Bandmitglieds sei Gudrun Ensslin, Mitbegründerin der Baader-Meinhof-Gruppe. Selbst Gastmusiker waren entsprechend verunsichert: Der amerikanische Avantgarde-Komponist Tony Conrad griff zum Adjektiv „seltsam“, um das Leben in Wümme zu beschreiben, und behauptete, Fausts Mitglieder seien so stoned gewesen, dass sich keiner von ihnen erinnern könne, das gemeinsame Album Outside the Dream Syndicate gemacht zu haben während seines Aufenthalts.

Die Sache ist, sagt Peron, die Geschichten über Wümme seien so grell, dass sie die Arbeit von Faust dort überschatten. „Natürlich hatten wir eine tolle Zeit, und wir waren nackt. Wir waren viel bekifft, wir hatten viele schöne Zeiten. Aber die meiste Zeit waren wir im Studio. Wir haben nie geübt, aber immer gejammt, improvisiert, Musik aufgenommen: 80% der Zeit waren wir im Studio. Wir hatten eine Chance und haben sie genutzt. Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir alle gefickt und nur das Geld genossen. Wir hatten kein Geld. Das ist ein weiterer Mythos über Faust: dass wir mit Tausenden von Mark beworfen wurden. Es ging ins Studio und bezahlte den Tontechniker und das neue Equipment. Wir fuhren ein altes verrostetes Auto und aßen manchmal Hundefutter – solche Sachen. Kein Ruhm da. Aber wir hatten ein gutes Leben.“

Fairerweise widerspricht dies Irmlers Behauptung, Faust sei „die faulste Band aller Zeiten“ gewesen. In einer Wümme-Geschichte hat Irmler sein Keyboard über ein langes Kabel angeschlossen, damit er nicht das Bett verlassen musste, um zu den Aufnahmen beizutragen. Aber über die schiere visionäre Kraft der Musik kann man nicht streiten. Fünf Jahrzehnte später klingen Faust von 1971 und So Far von 1972 immer noch unglaublich. Sie sind Teil eines epischen neuen Boxsets ihrer Musik in diesen frühen Jahren. Ersteres ist eine verrückte, dreispurige Flut von Tonbandexperimenten, synthetisiertem Rauschen, verzerrtem Gitarrenjamming, abstrakten Klaviereinlagen und Marching-Band-Musik. Letzteres ist nach Irmlers Einschätzung „poppig“, was ein sehr relativer Begriff ist: Obwohl es einfacher strukturiert ist, bewegt es sich immer noch von Velvet Underground-artigem Drone-Rock über Avant-Funk bis zu ominösem Ambiente.

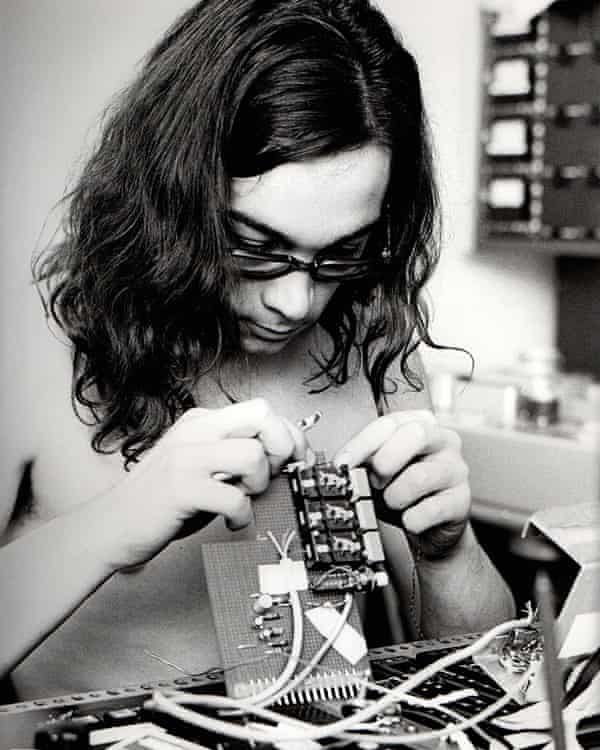

Fausts Mitglieder kamen aus unterschiedlichen musikalischen Hintergründen – Peron war ein Folkie, Irmler ein Elektronik-Enthusiast, der sein eigenes Keyboard baute –, aber sie sind sich einig, dass Fausts revolutionärer Sound aus der spezifischen Kulturlandschaft des Nachkriegsdeutschlands und insbesondere aus der politischen und sozialen Landschaft geboren wurde Tumult, ausgelöst durch die Studentenprotestbewegung von 1968.

„Hitler zerstörte Musik“, sagt Irmler. „Es war verboten, dies und das zu spielen, also gab es nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches nichts mehr, auf das man aufbauen konnte, außer auf die ganz fantastischen englischen und amerikanischen Musiker. Wir dachten: ‚Lasst die Briten tun, was sie können, denn sie sind brillant, aber wir müssen nicht dasselbe machen – das ist Quatsch.’ Ich verstehe nicht, warum ich versuchen sollte, wie Cream oder was auch immer zu spielen. Faust ist also eine einzigartige Idee, weil wir nicht den gängigen Musikideen folgen wollten.“

„Uns waren Konventionen egal und wir suchten nicht nach Ruhm“, sagt Peron. „Wir waren auf der Suche nach unserer eigenen Musik, und wenn ich unsere eigene sage, meine ich europäisch, genauer gesagt deutsch – eine Musik, die alle Bedürfnisse, Sorgen und Träume der damaligen deutschen Jugend zum Ausdruck bringt. Das Blues- und Rock-Ding mit drei Akkorden war nicht das, was wir wollten. Da ich Franzose bin, habe ich auf französischer Ebene die gleichen Probleme mit dem Krieg in Algerien. Wir haben auch keine so schöne Geschichte. Und die französische populäre Musik der Zeit war nicht zufriedenstellend. Mit Ausnahme der Große Chansons – Brel und Piaf, diese Leute – da war nur Quatsch. Da war nichts. Jemand musste es tun. Wir wollten es tun.“

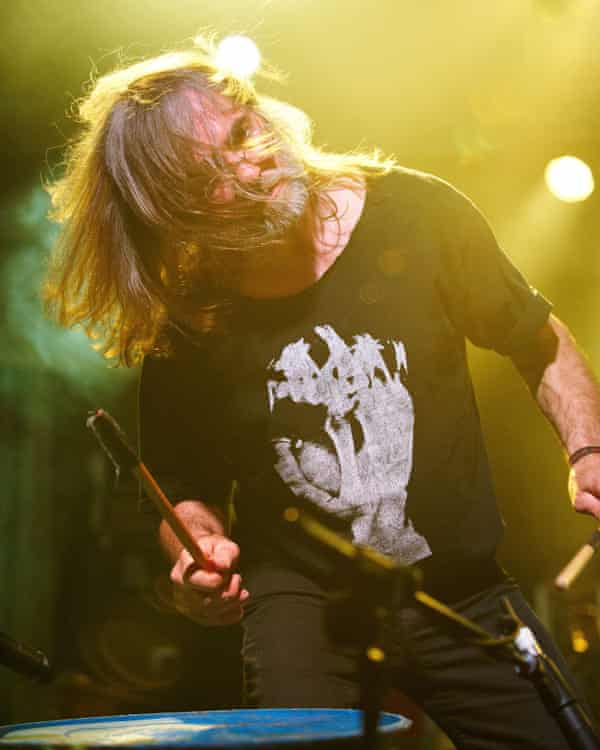

Das Problem war, dass niemand es hören wollte, zumindest nicht in Deutschland Anfang der 1970er Jahre. Die zunehmende Beunruhigung von Fausts Plattenlabel, dass die deutschen Beatles winzige Mengen an Platten verkauften, wurde durch ihren ersten Auftritt in Hamburg verstärkt, eine große Enthüllung samt quadrophoner Beschallung, die ins Chaos ausartete. Das Soundsystem funktionierte nicht richtig und die technischen Probleme wurden dadurch verschlimmert, dass jedes Mitglied mit einer Blackbox ausgestattet war, die nicht nur elektronische Effekte lieferte, sondern auch die Möglichkeit hatte, jedes andere Mitglied leiser zu machen, wenn es ihm nicht gefiel spielten.

„Wenn ich heute darüber nachdenke, ist es unglaublich“, zuckt Irmler mit den Schultern. Eine Skulptur auf der Bühne aus Blechdosen wurde „zu Beginn“ der Show „völlig zerstört“ und nicht auf ihrem Höhepunkt. Peron liebte jede Minute. „Experimentelle Musik, Mann!“ er lacht. „Nicht alle Experimente sind erfolgreich! Das Experiment an sich ist interessant. Es gab nicht viel Musik, aber es war ein Happening. Es war eine schöne Katastrophe.“

Polydor reduzierte ihre Verluste: Faust brach nach Großbritannien aus und einen neuen Deal mit dem jungen Label Virgin. Sie gaben Faust den Lauf ihres idyllischen Studios The Manor, um Faust IV aufzunehmen. „Eines der Mädchen, die dort arbeiteten, sagte, ihr Freund sei Musiker und fragte, ob er das Studio benutzen könne, wenn wir schliefen“, erinnert sich Irmler. „Und so hat Mike Oldfield Tubular Bells aufgenommen.“

In der Zwischenzeit veröffentlichten sie 1973 The Faust Tapes, das, wenn überhaupt, noch anspruchsvoller war als ihr Debüt: 26 fragmentarische, wild kontrastierende Tracks, die in 43 Minuten gestopft sind. Aber es verkaufte sich 60.000 Mal, vielleicht weil es bei 48p verkauft wurde. Richard Branson hatte sich als seltsam resistent gegen die Idee der Band erwiesen, das Album kostenlos zu verschenken. „Wir waren sehr zufrieden“, sagt Peron. „In Deutschland wurden wir ignoriert. Als wir in England ankamen, öffneten sie ihr Herz, ihre Ohren, ihre Arme, sie begrüßten uns auf der Straße.“

Sicherlich wurde eine Reihe von Gigs trotz – oder gerade wegen – der außergewöhnlichen Herangehensweise der Band an Live-Auftritte begeistert aufgenommen. Bei einem Auftritt, erinnert sich Irmler, wurde ihr Bus von Baustellen aufgehalten. Die Band stieg aus und bat einen Arbeiter mit einem Druckluftbohrer, an diesem Abend mit auf die Bühne zu kommen. Er lehnte ab, aber ein pneumatischer Bohrer wurde dennoch zu einem Teil ihres Arsenals auf der Bühne, ebenso wie ein Flipper, der über einen Synthesizer gespeist wurde, was ganz zu Perons Überzeugung passte, dass „eine Live-Performance nicht nur die Audiozentren erreichen sollte. Sie sollten seltsame Dinge sehen, wie zum Beispiel, dass ein Tenorsänger auf ein Gerüst gestellt wird und das Gerüst Feuer fängt. In Ihrem Unterbewusstsein gerät etwas aus dem Gleichgewicht, und dann werden Sie empfänglich. Dann fängst du an zu fragen: ‚Warum?‘“

Er lacht. „Wir wurden angenommen! Die Leute keuchten manchmal: ‘Was zum Teufel passiert da draußen?’ Wir haben im Dunkeln Flipper gespielt und es gab kein „Boo, steig aus – du bist scheiße“ wie in Hamburg bei unserem ersten Gig. In Großbritannien und speziell in London wurde Faust zum Leben erweckt, die Wiege, in der wir wachsen konnten.“

Doch alles ging schief: Manager Nettelbeck kündigte und kehrte nach Deutschland zurück, ebenso Irmler, Synthesizer und Saxophonist Gunther Wüsthoff und Gitarrist Rudolf Sosna. Peron erinnert sich: „Ein Typ, der unser erster Roadie war, Ruud Bosmer, sagte, ‚Faust sei ihr eigener schlimmster Feind’. Sobald wir uns etwas Schönem näherten, neigten wir dazu, es zu negieren, es zu zerstören. Wir waren zu viel Mühe für Virgin. Richard hatte genug, und ich denke, ich kann es ihm nicht verdenken. Wir waren eine sehr schwierige Band. Wir haben kein Geld verdient, wir wollten keine Kompromisse eingehen.“

Faust regruppierte sich in München für ein letztes Hurra: Irmler überzeugte Produzent Giorgio Moroder, ihnen Freizeit in den Musicland Studios zu überlassen, „nachdem Donna Summer nachts nach Hause ging“. Sie nahmen ein Album auf, das nun erstmals als Punkt veröffentlicht wird; es ist Teil des neuen Box-Sets. Als Virgin sich weigerte, die Rechnungen der Band zu bezahlen, sagt Peron: „Wir haben uns getrennt, wir sind verschwunden. Wir hatten kein Geld, kein Ziel mehr, nichts. Und das war das Ende.“

Aber es war nicht. Fausts Musik erwies sich als enorm einflussreich, auf Post-Punk und darüber hinaus: Eine Liste ihrer Bewunderer würde alle von Stereolab bis Simple Minds umfassen, von Rapper-Produzent Madlib – der 1974s The Sad Skinhead gesampelt hat – bis zu Radiohead, das mit dem Titel huldigte Faust Arp aus dem Jahr 2007. Sonic Youth, Dalek und Nurse With Wound haben alle mit ehemaligen Mitgliedern oder neuzeitlichen Inkarnationen von Faust zusammengearbeitet. Trotz alledem weist Peron das Gerede über die Bedeutung der Band zurück. „Das war mir nie bewusst. Nie – und jetzt immer noch nicht. Wenn ich von einigen Gruppen höre, die mir sagen, ‘Ah, Faust hat das Leben unserer Band verändert, du hast uns so inspiriert’, ist das natürlich ein warmes Gefühl. Aber meine schönsten Momente sind, wenn meine Enkel einige unserer Lieder zu mögen scheinen. Für mich ist das großartig. Aber wenn sie Faust hören, heißt es natürlich meistens „Argh! Nein! Nein! Nein!'”