EIN Die Ansichten der Zeitung entwickeln sich weiter, aber ihre führenden Kolumnen repräsentieren ein Palimpsest ihrer Geschichte, in das sich Schicht um Schicht des Denkens eingeschrieben hat. Wie kommt also eine Publikation wie der Guardian dazu, zu entscheiden, was sie über ein Thema denkt? Die führende Kolumne der Zeitung reicht bis zur ersten Ausgabe 200 Jahre zurück, aber es dauerte lange, bis sie ihre Stimme fand.

Für David McKie, den ehemaligen stellvertretenden Herausgeber des Guardian, der mehr als 20 Jahre lang die Leitkolumne leitete, fiel die prägendste Zeit mit den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zusammen, der die Sichtweise der Zeitung in eine vertraute Form brachte.

In seiner Leitkolumne präsentierte der damalige Redakteur CP Scott die auf seinen liberalen Werten basierende Sichtweise der Zeitung und lenkte sie in Richtung der radikalen politischen Linken – unterstützte die Heimatherrschaft in Irland, unterstützte die organisierte Arbeiterschaft und kritisierte britische Truppen für Kriegsverbrechen im Sudan. Was die Zeitung zwischen 1897 und 1902 tat, ließ den Guardian beinahe untergehen. Aber es wurde durch das, was seine Londoner Rivalen versäumten, gerettet.

Das entscheidende Jahr war 1899. Die Zeitung führte eine scharfe Opposition gegen den Burenkrieg und griff in Leitartikeln rivalisierende “Jingo-Papiere” an, weil sie Konflikte unterstützten, als ob es “eine bekannte Methode zur Wiederherstellung des Vertrauens, zur Belebung der Industrie und zur Stimulierung des Handels” wäre. Es enthüllte Konzentrationslager unter britischer Leitung, in denen Hungersnot herrschte. Die Haltung stand im Widerspruch zu einem Großteil der öffentlichen Meinung und vertrieb viele Leser.

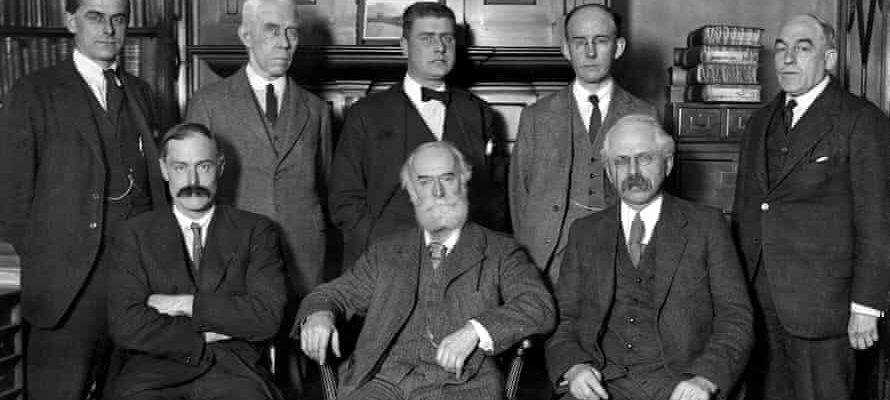

Aber bis 1902 hatte Scott im Wesentlichen Recht gehabt. McKie weist darauf hin, dass seine führenden Autoren – Charles E Montague und Leonard T. Hobhouse – während der Abwesenheit des Herausgebers zur treibenden Kraft der Zeitung wurden (er war auch ein liberaler Abgeordneter). Montague, der Scotts Tochter heiratete, war sein leitender Autor und Stellvertreter. Sein Leitgedanke war, „alle politischen Handlungen auf die gleichen Prüfungen zu stellen wie das persönliche Verhalten“.

Hobhouse begann Journalismus als finanziell lohnende Flucht vor der Oxford-Akademie. Als Pionier der Soziologie erkannte er, dass der Liberalismus die Sehnen der aufstrebenden Arbeiterbewegung brauchte, um an der Macht zu bleiben. Er unterstützte fröhlich Maßnahmen in der Guardian-Führungskolumne, die nach seinen eigenen Worten „zweifellos sozialistischen Charakter hatten, in dem Sinne, dass alle Sozialisten außer denen, die für unmittelbare Barrikaden sind, sie als eine Rate von dem akzeptieren würden, was sie wollen“.

Heute ist der Guardian natürlich eine ganz andere Zeitung. Seine führenden Schriftsteller sind nicht mehr ausschließlich weiße Männer und viele haben Einwanderererbe. Sie sind nicht alle, wie zu Scotts Zeiten, Oxford-Absolventen in Klassikern. Eine kleine Gruppe von führenden Autoren trifft sich und diskutiert die großen Themen des Tages. Sobald man sich zu einem Thema geeinigt hat, werden Korrespondenten konsultiert und sobald der Artikel geschrieben ist, wird überprüft, ob die geäußerte Meinung eine ist, mit der das Papier einverstanden ist. Schließlich gibt der Chefredakteur oder der stellvertretende Redakteur der Kolumne grünes Licht.

Auch die Themen, die heute zur Debatte stehen, sind ganz andere als vor 100 Jahren. Nach dem Burenkrieg beschäftigte sich die britische Politik damit, die Armut zu Hause zu lindern und gleichzeitig ein globales Imperium zu erhalten. 1906 verloren die Tories in einer erdrutschartigen Wahl, eine Niederlage, die auf zwei Probleme zurückzuführen ist: moralische Empörung über den Einsatz chinesischer Sklaven in den südafrikanischen Goldminen durch die Regierung (die auf Kosten der weißen Arbeiter den räuberischen Geschäftsinhabern die Schuld gegeben hat) und die potenziellen Kosten für Konservativer Zollprotektionismus für die Armen.

Die führende Kolumne des Guardian billigte das „Freihandelssystem“, das die neue liberale Regierung verfolgte, sowie neue Beschränkungen für „sklavische“ Arbeitskräfte. So begannen 10 Jahre liberaler Dominanz, unterstützt von einem aufstrebenden parlamentarischen Block der Labour-Partei. Der Guardian stand auf der Seite seines politischen Verbündeten, des liberalen Kabinettsministers David Lloyd George, der maßgeblich an der Entwicklung vieler Reformen beteiligt war, für die sich die führende Kolumne der Zeitung eingesetzt hatte.

Von 1903 bis 1914 hatte die Zeitung „die Erfahrung gemacht, die ihrem Genie fast fremd und vielleicht nicht ganz ihrem Geschmack entsprach, bei der Mehrheit zu sein, und … war das Objekt einer großen persönlichen Zuneigung der liberalen Partei“, sagte William Haslam Mills, ein Biograph der ersten 100 Jahre des Papiers.

Aber dann kam der Krieg, der die liberale Meinung spaltete. Diese Spannungen spielten sich im Guardian ab zwischen denen, die für den Frieden eintreten, und denen, die einen Kampf mit Deutschland unterstützen. Im Sommer 1914 wollte Hobhouse, der inzwischen einen Sitz im Guardian-Vorstand hatte, Großbritannien neutral bleiben. Scott setzte sich dafür ein, dass das liberale Kabinett von Herbert Asquith herausbleibt. Aber die deutsche Invasion in Belgien veränderte die Stimmung – zum Entsetzen vieler, die vom früheren Pazifismus des Guardian angezogen wurden.

Für Montague war der Krieg eine Prüfung seiner eigenen Aufrichtigkeit. Er hatte den Führer vom 24. August 1914 geschrieben, in dem es hieß: „Europa muss entweder das preußische Junkertum zerschlagen oder von ihm zerschlagen werden“. Weniger als vier Monate später war er in die Armee eingetreten (im Alter von 47 Jahren, erst als er sich die Haare färbte, nahmen ihn die Royal Fusiliers auf). Scott konnte nicht verstehen, warum er sich angeschlossen hatte. Montagues Schwester hatte eine offene Erklärung: “Er will einen Deutschen töten.”

Der Erste Weltkrieg hat Großbritannien verändert. Es gab große Hoffnungen, dass es zugunsten des Wächters geändert werden würde. Diese wurden noch verschärft, als Scott im Dezember 1918 die einzige „inoffizielle“ Person wurde, die US-Präsident Woodrow Wilson traf, als er nach Manchester kam. Aber Amerika zog sich von der Weltbühne zurück und überließ Großbritannien für weitere 25 Jahre die Rolle der Supermacht, die es könnte letztlich nicht halten.

Bis 1924 lautete die Leitlinie des Guardian, dass das Britische Empire eine „große Angelegenheit“ blieb, aber sie unterschied zwischen Teilen des Imperiums, die von „gemeinsamen Aktien“ – einer losen Konföderation weißer anglophoner Rassen – gebaut wurden, und denen, die es nicht waren. Während erstere allein stehen könnten, dachte der Guardian, dass es für letztere, insbesondere für ihre indianischen Besitztümer, „schwierige und schmerzhafte Schritte“ zu einem unbekannten Ziel geben würde.

Montague hatte sich inzwischen wieder im Guardian-Leben niedergelassen und war besorgt, dass er keine liberale Regierung wiedersehen würde. Er hatte recht. Der Untergang der Partei begann im Dezember 1916, als Asquith im Kabinett ausmanövriert wurde, zum Rücktritt gezwungen wurde und als Premierminister von Lloyd George als Chef einer von Konservativen dominierten Regierung abgelöst wurde. Scott hatte Lloyd George unterstützt, als er 1918 allen Männern über 21 Jahren und grundbesitzenden Frauen über 30 die Stimme gab. Aber wenn die Wähler dankbar waren, zeigten sie es nicht, bestraften eine gespaltene liberale Partei und wandten sich an die Konservativen und Arbeit. Lloyd George war Großbritanniens letzter liberaler Premierminister.

Scott verzweifelte an dem Misstrauen und dem Misstrauen zwischen den Führern der Liberalen und der Labour-Partei, die die Tories an der Macht hielten. Die Überbrückung dieser Kluft ist auch heute noch eine sehr lebendige Sache in der Zeitung. Bis vor kurzem waren Wahlleiterartikel dem Chefredakteur vorbehalten, der ein paar Kollegen konsultieren und dann den Artikel schreiben würde. Jetzt gibt es eine Sitzung, bei der alle Redaktionen ihre Ansichten vortragen. Und der Redakteur schreibt nicht mehr den Leader, obwohl er immer noch das letzte Wort hat.

Die anderen Sensibilitäten aus der Zeit, die heute Bestand haben, sind Scotts Sympathie für den Underdog, seine Skepsis gegenüber der Regierungspropaganda und das Verständnis, dass es „gut ist, offen zu sein; es ist noch besser, fair zu sein“. All diese Vorstellungen wurden, wie McKie sagt, geschmiedet, als „Liberale und Labour im Guardian zum ersten Mal eine gemeinsame Heimat fanden“.