Auch nach der Uno-Klimakonferenz in Glasgow bleibt es eine Herausforderung für die Staatengemeinschaft, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Ein Überblick über die neusten Vereinbarungen und Massnahmen.

Ohne einschneidende Massnahmen steuert die Erde auf eine Erwärmung von 2,5 oder gar 3 Grad zum Ende des Jahrhunderts zu.

Die neusten Entwicklungen:

- Während der Amtszeit des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat die Abholzung im Amazonasgebiet stark zugenommen. Die abgeholzte Fläche zwischen August 2018 und Juli 2021 stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2015 und 2018 um 56,6 Prozent, wie das Nachrichtenportal G1 am Freitag (4. 2.) unter Berufung auf das Institut für Umweltstudien im Amazonas (Ipam) berichtete. Vor allem in Schutzgebieten und auf Ländereien der indigenen Gemeinschaften nahm die Abholzung deutlich zu. Bolsonaro sieht das Amazonasgebiet vor allem als ungenutztes wirtschaftliches Potenzial und will noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschliessen. Der Amazonas gilt als einer der grössten CO2-Speicher der Welt, emittiert wegen der Rodungsbränden gegenwärtig aber mehr, als er absorbiert.

- Der Bundesrat will das Verfahren für Wasserkraft- und Windenergieanlagen in der Schweiz beschleunigen. Der Bau solcher Anlagen sei für die Stromversorgung in der Schweiz von grosser Bedeutung. Jedoch sind ihm die Verfahren, die diese Projekte bis zur offiziellen Baubewilligung durchlaufen müssen, bis anhin zu umständlich. Um dies zu ändern, hat der Bundesrat am Donnerstag (3. 2.) einen entsprechenden Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt. Zusätzlich will er stärkere Anreize für den Bau von Photovoltaikanlagen schaffen. Zum Bericht

- Die EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas vorübergehend als klimafreundlich ein. Mit dem Entscheid von Ende Januar will die EU ihre Bürger dazu bewegen, in klimafreundliche Technologien zu investieren, um so die Klimaziele zu erreichen. In Deutschland sorgte der Entscheid für unterschiedliche Reaktionen der Ampelpartner. So äusserten die Grünen ihren Unmut zu der neuen Taxonomie, wobei insbesondere die Entscheidung zur Atomkraft kritisiert wurde. Aufseiten der FDP wurde hingegen die klimafreundliche Einstufung von Gas gelobt. Der Entscheid der EU-Kommission führte auch in anderen Ländern zu Kritik. Die österreichische Regierung bereitet derzeit rechtliche Schritte gegen den Entscheid vor.

- Die deutsche Bundesregierung bekommt einen Milliarden-Spielraum für Investitionen in den Klimaschutz. Der Bundestag beschloss dafür Ende Januar einen von der Ampelkoalition vorgelegten Nachtragshaushalt für 2021. Damit werden 60 Milliarden Euro umgeschichtet, die eigentlich als Kredite zur Bewältigung der Corona-Pandemie bereits genehmigt waren, im vergangenen Jahr aber nicht mehr gebraucht wurden. Die Union hält das Vorgehen für verfassungswidrig und unternahm deshalb direkt erste Schritte für eine Klage. Die Ampelkoalition will das Geld zweckgebunden für Investitionen in Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft nutzen. Dazu gehören etwa energieeffizientere Gebäude und eine CO2-neutrale Mobilität.

- Die Uno-Klimakonferenz in Glasgow hat die Staaten der Welt dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Die am letzten Verhandlungstag Mitte November gebilligte Erklärung von rund 200 Staaten fordert zudem, «ineffiziente» Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. Die Formulierung wurde allerdings in letzter Minute auf Druck von China und Indien abgeschwächt. Statt von einem Ausstieg («phase-out») ist auf Druck der stark von Kohle abhängigen Staaten China und Indien nun nur noch von einem schrittweisen Abbau («phase-down») die Rede. Die nächste Weltklimakonferenz COP27 tagt im November 2022 in Ägypten. Zum Bericht

So trifft uns der Klimawandel – die wichtigsten naturwissenschaftlichen Fakten zum weltweiten Klimawandel finden Sie hier.

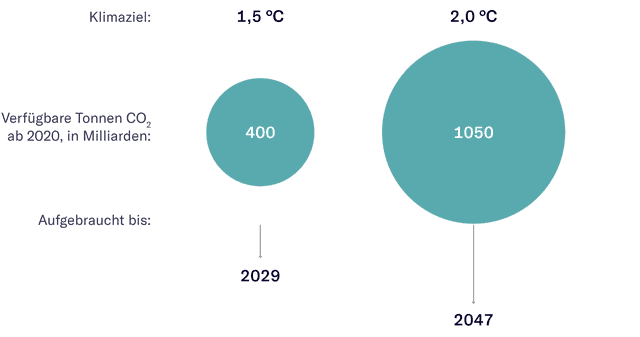

Der Temperaturanstieg auf der Erde soll bis zum Ende des Jahrhunderts auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden. Idealerweise soll versucht werden, den Anstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Darauf hat sich die internationale Gemeinschaft im Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 geeinigt. Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow im November 2021 wurde das politische Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel noch einmal bekräftigt.

Klimawandel: Warum sprechen wir immer von 1,5 Grad?

Um das zu erreichen, sollen die jährlichen weltweiten Emissionen von Treibhausgasen, die für den Grossteil des menschengemachten Klimawandels verantwortlich sind, drastisch reduziert werden. So wurden an der Klimakonferenz in Glasgow die Staaten der Welt erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten.

Das Ziel der Pariser Klimakonferenz lautet: Klimaneutralität in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Das bedeutet, nur so viele Treibhausgase auszustossen, wie sie Wälder, Moore oder andere CO2-Speicher wieder binden können. Deswegen wird auch oft davon gesprochen, die Emissionen auf netto null zu drücken. In ihren national festgelegten Beiträgen und langfristigen Klimastrategien (NDC) sind die Regierungen aufgefordert, ihre Verpflichtungen zur Erreichung dieses globalen Ziels darzulegen. In Glasgow wurde zudem beschlossen, dass die Länder bis Ende 2022 nachgeschärfte Klimaziele bis zum Jahr 2030 vorlegen sollen, um die Emissionsminderungen global zu beschleunigen.

Laut Wissenschaftern braucht es dafür einen raschen Umbau weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren und klimafreundlichen Alternativen. Denn die Menschheit hat in der Vergangenheit bereits so viele Treibhausgase in die Atmosphäre geleitet, dass sie nicht mehr viel Spielraum hat, um die Klimaziele einzuhalten.

Die weltweiten Anstrengungen, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad oder 2 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu begrenzen, werden immer grösser. Jedoch reichen sie bei weitem nicht aus, einen radikalen Klimawandel abzuwenden, so die Klimarahmenkonvention der Uno (UNFCCC) im September. Eine Zusammenfassung der jüngsten nationalen Klimapläne (NDC), die wenige Wochen vor der Weltklimakonferenz in Glasgow veröffentlicht wurde, zeigte einen weiteren Anstieg der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2010 um 16 Prozent. Das würde gemäss dem Bericht zu einer Erderwärmung von etwa 2,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts führen.

Die Aussicht hat sich aber dank neuen Verpflichtungen im Rahmen der Konferenz in Glasgow noch einmal verbessert. Laut den jüngsten Hochrechnungen steuert die Welt nun auf 2,4 Grad zu; im bestmöglichen Falle sogar auf knapp unter 2 Grad.

Nur wenige Länder sind auf Kurs, das 2-Grad-Ziel oder gar das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das stellt ein Konsortium von Organisationen fest, das mittels des sogenannten Climate Action Tracker die Klimaschutzmassnahmen der Regierungen beurteilt. Dänemark, Schweden und Norwegen belegen die vorderen Ränge des Klimaschutzindexes, der am 9. September in Glasgow von mehreren Umweltschutzorganisationen vorgelegt wurde. Die Länder landen auf den Rängen vier bis sechs – vor allem dank grossen Fortschritten beim Ausbau erneuerbarer Energien und guter Klimapolitik. Die Plätze eins bis drei blieben erneut frei, «da sich noch kein Land tatsächlich auf einem 1,5-Grad-Pfad befindet», wie es hiess.

Der Climate Action Tracker vergleicht nationale Massnahmen und Vorhaben zum Klimaschutz. Länder werden aber auch auf Basis ihrer historischen Verantwortung und ihrer finanziellen Möglichkeiten, einen fairen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten, bewertet. Ganz Europa, die USA und Japan beispielsweise werden zurzeit als ungenügend eingestuft, die Anstrengungen Chinas, Indiens, Mexikos und Brasiliens sind gar stark ungenügend.

Viele Regierungen versprechen zwar, ihre Emissionen stark zu reduzieren – die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus. Zwar hat sich politisch das Ziel der Klimaneutralität durchgesetzt, und die grossen Treibhausgasemittenten der Welt, wie etwa die EU, Kanada und die USA, haben sich bis zum Jahr 2050 dazu verpflichtet; China bis 2060, Indien bis 2070. Aber dieses Jahr werden die Emissionen laut der Internationalen Energiebehörde (IEA) dennoch steigen.

Wie die Länder bei ihren Klimazielen bewertet werden

Climate Action Tracker (CAT):

Der CAT ist ein Konsortium von Organisationen, das die Klimaschutzmassnahmen von 39 Ländern und der EU an dem weltweit vereinbarten Ziel des Pariser Abkommens misst. Gesamthaft werden mit den beurteilten Ländern über 80 Prozent aller weltweiten Emissionen abgedeckt. In die Beurteilung der Länder fliessen mehrere Beobachtungen ein. Zum einen werden die von einer Regierung umgesetzten oder erlassenen politischen Massnahmen und ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die nationalen Emissionen bis 2030 und darüber hinaus begutachtet. Zum anderen werden die Auswirkungen der nationalen Zusagen und Ziele auf die nationalen Emissionen angeschaut sowie auch der historische Beitrag des Landes zum Klimawandel. Es wird beurteilt, ob ein Land, gemessen an seiner historischen Verantwortung, einen fairen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leistet.

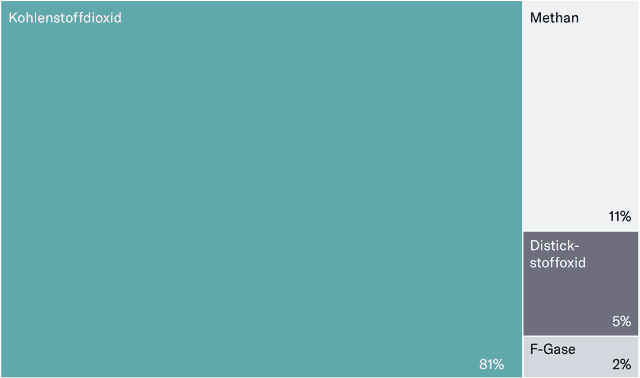

Ob wir nun unser Handy aufladen oder mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen – derzeit nutzt die Menschheit grossteils Erdöl, Kohle und Erdgas, um nutzbare Energie zu erzeugen. Die Nutzung dieser fossilen Energieträger setzt grosse Mengen von Treibhausgas frei und ist hauptverantwortlich für die Erderwärmung. Zu den freigesetzten Treibhausgasen gehören neben Kohlenstoffdioxid (CO2) etwa auch Methan und Distickstoffoxid (N2O), auch Lachgas genannt. Lachgas wird vor allem bei der Düngung in der Landwirtschaft in immer grösseren Mengen freigesetzt.

Treibhausgase entstehen bei allen möglichen menschlichen Aktivitäten: wenn wir unsere Gebäude heizen, uns fortbewegen, Strom produzieren, Materialien und Produkte herstellen, Nahrungsmittel anbauen, Wälder abholzen und Nutztiere halten. Jedes Jahr werden weltweit etwa 50 Milliarden Tonnen Treibhausgase freigesetzt.

Bei der Erzeugung von Strom entstehen die meisten Treibhausgase. Es folgen die Bereiche Bauwesen und Industrieprozesse (vor allem Zement und ähnliche Materialien) und die Landwirtschaft.

Strom (32 Prozent aller Treibhausgase)

Dass wir jederzeit das Licht anknipsen und unser Mobiltelefon aufladen können, halten wir für selbstverständlich. Die Stromversorgung in reichen Ländern ist verlässlich und billig. Das ist sie aber nur, weil der Grossteil des weltweiten Stroms mit fossiler Energie aus Kohle oder Erdgas hergestellt wird – zuverlässige und günstige Energieträger, deren Nutzung grosse Mengen von Treibhausgas freisetzt. Sollen die Emissionen drastisch sinken, muss Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder aus Kernenergie gewonnen werden und wird zunächst teurer werden.

Produktion, Bauwesen und Industrieprozesse (19 Prozent)

Nach dem Stromsektor sind Produktion, Bauwesen und Industrieprozesse der zweitgrösste Sektor. Dazu gehören etwa die Eisen-, Stahl-, Papierindustrie oder die Zementherstellung. Die Menge an Treibhausgasen, die hier ausgestossen wird, macht etwa 19 Prozent aus und war seit einigen Jahren relativ konstant, jüngst ist sie sogar leicht gesunken. Trotzdem sagt die Internationale Energieagentur (IEA) wegen des Wirtschaftswachstums ohne weitreichende Massnahmen einen Anstieg in den nächsten Jahrzehnten voraus. Technologien müssen energieeffizienter werden, es müssen erneuerbare Brennstoffe eingesetzt werden sowie kohlenstoffarme Verfahren einschliesslich CO2-Abscheidungs- und -Einlagerungs-Technologien (CCS).

Transport (17 Prozent)

Damit Autos, Busse, Flugzeuge, Schiffe und Lastwagen Menschen und Waren um die Welt transportieren können, brauchen sie Benzin oder Diesel. Während in der Schweiz und in anderen Industrieländern der Transport die grösste Emissionsquelle ist, sind es weltweit «nur» 17 Prozent.

Allerdings müssen zum Erreichen von Klimaneutralität im Verkehr nicht nur die derzeit 8 Milliarden Tonnen Treibhausgase pro Jahr eliminiert werden, sondern bald mehr. Denn vor allem in den Schwellenländern steigt der Bedarf an Transport. Die OECD sagt voraus, das gesamte Verkehrsvolumen werde sich bis 2050 im Vergleich zu 2015 mehr als verdoppeln. Die Lösung liegt in der Elektrifizierung der meisten Fahrzeuge – sofern der Strom für die Fahrzeuge aus erneuerbaren Energien kommt. Weltweit steigt der Bestand der Elektroautos zwar, gesamthaft machen sie aber noch immer einen kleinen Teil aller Fahrzeuge aus.

Landwirtschaft (12 Prozent)

Die Treibhausgase, die in der Landwirtschaft entstehen, machen etwa 12 Prozent aus. Zum einen produzieren Nutztiere (vor allem Wiederkäuer wie Rinder und Schafe) bei der Verdauung als Nebenprodukt Methan. Zum anderen entsteht bei der Düngung von Böden mit synthetischem Dünger Distickstoffoxid (Lachgas), ein 300-mal stärkeres Treibhausgas als CO2. Auch durch Dünger tierischer Herkunft entstehen Methan und Lachgas.

Gebäude (6 Prozent)

In gewerblichen Gebäuden und Wohngebäuden werden etwa 6 Prozent aller Treibhausgase freigesetzt. Die Emissionen entstehen vor allem bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe zum Heizen, Kochen, bei der Abfallverwertung und beim Abwasser. Dazu kommen indirekte Emissionen, die andernorts entstehen, aber mit dem Stromverbrauch von Haushalten und Unternehmen zusammenhängen, sowie fluorierte Treibhausgase, die entstehen, wenn Gebäude gekühlt werden. Um Emissionen zu reduzieren, müssen unter anderem neue Wege zur Wärme- und Energieerzeugung gefunden werden, wie beispielsweise elektrische Wärmepumpen.

Der Ausstoss von Treibhausgasen muss innerhalb der nächsten Jahrzehnte drastisch reduziert werden. Der Umbau zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft, also ohne die Nutzung fossiler Brennstoffe, ist nötig, damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden können. Dafür müssen Regierungen die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen setzen. Es geht vor allem um:

- marktwirtschaftliche Anreize

- politische Verordnungen und Verbote

- Kompensation von Emissionen

- Verhaltensänderungen

- gerichtliche Zwangsmassnahmen

Emissionspreise

Ökonomen sind sich einig, dass Emissionspreise der Königsweg in der Klimapolitik sind. Die Grundidee ist einfach: Der Preis soll die «wahren» Kosten der Nutzung von fossilen Brenn- und Treibstoffen abbilden. Dadurch geht die Nachfrage nach diesen zurück, alternative Energieformen werden relativ günstiger, Innovationen werden angeregt.

Die Einführung und Erhöhung von CO2-Preisen hat international Fahrt aufgenommen. Dadurch wird Klimapolitik jedoch sichtbarer und im Portemonnaie spürbarer – und politisch schwieriger umsetzbar. Deshalb sollten die Einnahmen aus den Preisinstrumenten an die Bevölkerung zurückgegeben werden. Im optimalen Fall fallen die Belastungen weg, weil keine fossilen Energien mehr genutzt werden. Für Preismechanismen gibt es zwei Varianten: Entweder wird eine CO2-Abgabe erhoben oder ein Handel mit Emissionsrechten durchgeführt, bei dem die Menge an erlaubtem CO2 festgelegt ist.

Gegenwärtig zählt die Weltbank 64 Preismechanismen, vor Jahresfrist waren es noch 57. Dadurch werden etwas mehr als ein Fünftel aller CO2-Emissionen erfasst. Global gesehen sind die Preismechanismen im Urteil der Klimaexperten aber noch viel zu wenig ehrgeizig, um genügend Wirkung zu entfalten.

Regulierungen und Subventionen

Obschon die meisten Ökonomen Emissionspreise als das effizienteste Steuersystem zum Klimaschutz empfehlen, sind in der Politik Regulierungen und Subventionen viel verbreiteter. Das hat einerseits mit Misstrauen gegenüber der Marktwirtschaft zu tun, anderseits mit der einfacheren Implementierung und Kontrolle von Vorschriften sowie mit dem Einfluss von Lobbygruppen, die von staatlichen Subventionen profitieren.

Eines der weltweit bedeutendsten Systeme zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung ist der Ausbau von erneuerbaren Energien, hauptsächlich Windkraft- und Solaranlagen, durch die Einführung einer Abnahmepflicht der Netzbetreiber und eine gesetzlich festgelegte höhere Vergütung des so erzeugten Stroms. Vorbild war das im Jahr 2000 von der damaligen rot-grünen Regierung in Deutschland in Kraft gesetzte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Dieses führte zum Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen und wurde von vielen Staaten kopiert. 2020 vermochte Deutschland damit bereits über 40 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien zu decken.

Die Kehrseite sind hohe Kosten dieses Fördersystems. Allein für das Jahr 2021 erwartet die Bundesnetzagentur in Deutschland Förderkosten von 27 Milliarden Euro für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, die von den Verbrauchern und durch Bundeszuschüsse getragen werden. Deshalb sind die Strompreise in Deutschland heute die höchsten in Europa.

Im Verkehr setzen die Behörden ebenfalls primär auf Regulierungen zum Klimaschutz. Durch immer schärfere Emissionsvorschriften treiben sie die stete Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren bzw. schliesslich den Übergang zu Elektromobilen an. Ergänzt wird die Strategie in verschiedenen Staaten durch Subventionen für Autos mit verbrauchsarmen Diesel- oder Elektroantrieben. In den letzten 20 Jahren konnte so der durchschnittliche CO2-Ausstoss von Neuwagen in der EU um 37 Prozent gesenkt werden, obschon die Autos heute erheblich schwerer und stärker motorisiert sind. Da gleichzeitig das Verkehrsvolumen kräftig wuchs, ging die Bedeutung des Verkehrssektors mit einem Anteil von 30 Prozent der Emissionen in Europa indessen nur wenig zurück.

Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow hat eine freiwillige Allianz von europäischen und anderen Ländern wie auch einigen Autofirmen angekündigt, dem Verbrennungsmotor in führenden Märkten ab 2035 ein Ende zu setzen. Ab dem Jahr 2040 sollen dann weltweit nur mehr Personenautos und kleine Lieferwagen verkauft werden, die keine CO2-Emissionen ausstossen. Wichtige Autoländer wie etwa die USA, China und auch Deutschland beteiligten sich aber nicht an der Erklärung.

Auch in der Industrie werden neuerdings ähnliche Ansätze von Regulierung und Subventionierung diskutiert, um die Umstellung der Produktionsprozesse auf CO2-neutrale Verfahren zu erleichtern. Mit den sogenannten Carbon Contracts for Difference (CCfD) sollen Erdgas, Methan oder andere CO2-haltige Gase im Produktionsprozess durch Wasserstoff ersetzt werden, der durch erneuerbare Energien hergestellt wurde. Da die Produktion erheblich teurer ist, sollen die Unternehmen dafür hohe Subventionen vom Staat erhalten.

Die Schlusserklärung der Klimakonferenz in Glasgow forderte die Staaten der Welt auch zum ersten Mal dazu auf, den Ausstieg aus der Kohle schrittweise einzuleiten. Darüber hinaus wurden mehrere freiwillige Länder- und Unternehmensallianzen vorgestellt, die der Reduktion von fossilen Brennstoffen dienen sollen, etwa die Beyond Oil and Gas Alliance. Ausserdem kündigte eine länderübergreifende Initiative an, Südafrika mit über 8 Milliarden Dollar dabei zu unterstützen, den Ausstieg aus der Kohleverstromung zu beschleunigen. Zudem spielt auch der Ausstieg aus bestimmten klimaschädlichen Investitionen eine Rolle: Über 20 Länder und Entwicklungsbanken wollen bis Ende 2022 aus der Finanzierung von Kohle-, Öl- und Gasprojekten im Ausland aussteigen.

Kompensation von Emissionen

Wer Emissionen verursacht, kann diese ausgleichen, indem er klimaschonende Projekte finanziell unterstützt – das ist die Idee hinter der Klimakompensation. Wer etwa eine Flugreise unternimmt, kann pro ausgestossene Tonne CO2 ein Zertifikat erwerben. Das Geld wird in Projekte gesteckt, die andernorts dafür sorgen, dass dieselbe Menge an CO2 eingespart oder aus der Luft gebunden wird, etwa durch Aufforstung oder den Ausbau erneuerbarer Energien.

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow wurde beschlossen, den Markt für Kompensationszertifikate strenger zu regulieren. Länder und Unternehmen sollen durch den Handel mit Emissionsreduktionen im Ausland ihre eigenen Klimaziele einfacher und kostengünstiger erreichen können. Sichergestellt werden soll dabei auch, dass Einsparungen nicht in zwei Ländern, also doppelt angerechnet werden können. Bis anhin können sowohl kommerzielle Anbieter als auch gemeinnützige Organisationen Zertifikate ausgeben. Die Preise für eine Tonne CO2 schwanken je nach den Kosten der jeweiligen Kompensationsprojekte sowie der Modelle, anhand deren die Emissionsmengen berechnet werden. Der Wettbewerb unter den kommerziellen Anbietern hat dazu geführt, dass die Kompensation einer Tonne CO2 teilweise weniger als 1 Euro kostet.

Auch privatwirtschaftliche Akteure setzen sich für eine Neugestaltung dieses Marktes ein. Denn auch Unternehmen haben ein Interesse daran, ihre Emissionen kostengünstig durch Zertifikate auszugleichen. Kritiker halten dies für eine Form von Greenwashing, die es Unternehmen ermögliche, sich als «klimaneutral» zu bezeichnen, ohne die eigenen Emissionen drosseln zu müssen. Auch wird hinterfragt, ob viele der Projekte nicht auch ohne Kompensationsgelder zustande gekommen wären und somit keine zusätzliche klimaschonende Wirkung entfalten. Unterschiedliche Qualitätssiegel sollen solche problematischen Effekte verhindern.

Verhaltensänderungen

Weniger Auto fahren, seltener fliegen, weniger Fleisch essen, Strom sparen, bewusster einkaufen – im Alltag kann jede und jeder Einzelne das Verhalten ändern, um Emissionen einzusparen. Die Frage ist nur, wie viel es tatsächlich bringt. Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt darauf teilweise eine Antwort. Sie hat einen Entwicklungspfad dargelegt, wie das Netto-Null-Ziel erreicht werden soll, bei dem der maximale Temperaturanstieg 1,5 Grad Celsius beträgt. Der Umstieg vom Auto auf den Zug, weniger Langstreckenflüge oder tiefere Heiztemperaturen könnten dazu beitragen, bis 2050 rund 10 Prozent der kumulierten Emissionen abzubauen.

Die IEA sieht die grössten Auswirkungen im Transportwesen. Drei Viertel der Emissionsverringerung durch verändertes Verhalten entstehen laut der Energieagentur durch gezielte Politikmassnahmen. Dazu gehört etwa der Ausbau von Infrastruktur, beispielsweise der Bau von Hochgeschwindigkeitszügen. Auch Regulierungen wie Geschwindigkeitslimiten, Preismechanismen wie eine Maut oder Aufklärungskampagnen tragen dazu bei. Die Frage ist, wie gross die Bereitschaft ist, sich zu einem klimafreundlichen Verhalten stupsen zu lassen.

Gerichtliche Zwangsmassnahmen

Ein relativ neues Instrument, um den Klimaschutz voranzutreiben, sind häufig von Nichtregierungsorganisationen (NGO) und Klimaaktivisten vorangetriebene strategische Klagen gegen Regierungen und Unternehmen mit dem Ziel, diese durch Gerichtsbeschlüsse zu Klimaschutzmassnahmen zu zwingen. Laut einer Datenbank des Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment wurden zwischen 2015 und Mai 2021 weltweit über 1000 solche Klagen eingereicht. Einige davon haben bereits spektakuläre Erfolge erzielt.

Zu den wichtigsten zählt die am 29. April 2021 publizierte Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts, wonach das 2019 erlassene deutsche Klimaschutzgesetz teilweise gegen das Grundgesetz verstösst. Die Verfassungsrichter hielten erstmals fest, aus dem Grundgesetz folge eine einklagbare Pflicht des Staates, wirksame Massnahmen zum Klimaschutz zu erlassen. Rechtlich hätte das Urteil kaum direkte Auswirkungen haben müssen. Politisch führte es aber dazu, dass die Regierung sogleich die CO2-Emissions-Ziele bis 2030 verschärfte und das Ziel der Klimaneutralität um fünf Jahre auf 2050 vorzog. Die Kläger erzielten folglich mit ihrer Klage einen grossen politischen Erfolg.

Aufsehenerregend war auch der Entscheid eines Gerichts in Den Haag, das im Mai 2021 den Erdölkonzern Royal Dutch Shell dazu verpflichtete, die CO2-Emissionen bis im Jahr 2030 gegenüber 2019 um 45 Prozent zu reduzieren. Das durch eine Sammelklage Tausender Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen ausgelöste Urteil wurde allerdings vom Unternehmen angefochten; das Revisionsverfahren ist noch offen.

Die sich häufenden Eingriffe von Gerichten in die Klimapolitik werden von Klimaschützern als wichtiges Instrument zur Erreichung ihrer Ziele betrachtet und vorangetrieben. Kritiker sehen dies allerdings als Fehlentwicklung. Grundsätzlich sollten die Abwägungen von Kosten, Massnahmen und Freiheitseinschränkungen, die der Klimaschutz mit sich bringt, durch politische Prozesse und nicht durch Richter ausgehandelt werden. Urteile gegen Unternehmen können willkürlich wirken, den Wettbewerb verfälschen und zu Rechtsunsicherheit führen.

Noch befindet sich die Staatengemeinschaft nicht auf einem Entwicklungspfad, der zum Erreichen der Pariser Klimaziele führt. Laut der jüngsten Schätzung der Vereinten Nationen würde die Welt nach gegenwärtigem Stand der Massnahmenpläne eher auf eine Erwärmung um 2,7 Grad zusteuern. Deshalb muss auch über Massnahmen für den Fall nachgedacht werden, dass die Pariser Klimaziele nicht ganz eingehalten werden können.

Negative Emissionen

Selbst mit grössten Anstrengungen dürfte es unmöglich sein, die Treibhausgasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts komplett auf null zu senken. Denn die Landwirtschaft, die Luftfahrt oder die Zementherstellung erzeugen Emissionen, die sich selbst mit innovativen Lösungen nicht ganz vermeiden lassen. Das Ziel der Klimaneutralität ist deshalb nur zu erreichen, wenn man die Restemissionen durch negative Emissionen neutralisiert. Damit ist gemeint, dass wir der Atmosphäre mindestens jene Menge an CO2 entziehen, die weiterhin freigesetzt wird.

Laut Schätzungen des Weltklimarats müssen der Atmosphäre ab 2050 jährlich ungefähr 10 Milliarden Tonnen CO2 entzogen werden, um die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Das ist etwa ein Fünftel der heutigen Treibhausgasemissionen.

An Ideen, wie das geschehen soll, mangelt es nicht. Im Vordergrund stehen dabei natürliche Lösungen wie das Aufforsten von Wäldern. So hat das World Economic Forum vor einem Jahr eine Initiative lanciert, die das Anpflanzen von einer Billion Bäumen bis 2030 vorsieht. Das allein wird aber nicht reichen, um genug CO2 zu binden.

Deshalb wird gegenwärtig intensiv an technischen Lösungen wie dem BECCS-Verfahren (Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Lagerung) geforscht. Hier wird in einem Kraftwerk Biomasse verbrannt. Das allein wäre klimaneutral. Indem man jedoch das CO2 aus den Abgasen abscheidet und es in geologischen Gesteinsformationen speichert, wird der Atmosphäre effektiv Kohlendioxid entzogen. Alternativ dazu kann man das CO2 direkt aus der Atmosphäre einfangen und dann unter die Erde verfrachten.

Beide Verfahren haben den Vorteil, dass das CO2 über sehr lange Zeiträume gespeichert wird. Doch es gibt Bedenken, dass der grossflächige Anbau von Energiepflanzen mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren könnte. Und das Abscheiden von Kohlendioxid aus der Luft ist heute noch sehr teuer und erst im kleinen Stil (4000 Tonnen CO2 pro Jahr) erprobt. Die Skalierung dieser Technologien auf eine Grössenordnung von Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr ist deshalb eine Aufgabe, die mindestens so anspruchsvoll ist wie das Vermeiden von CO2-Emissionen.

Die Rolle von Atomkraftwerken

Nach Schätzungen von Experten wird sich der weltweite Stromverbrauch bis 2050 verdoppeln. Eine CO2-freie Stromproduktion ist deshalb absolut notwendig, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. In erster Linie soll das durch den Ausbau der erneuerbaren Energien geschehen. Aber auch die weitgehend CO2-freie Kernenergie wird heute wohlwollender beurteilt als nach dem Reaktorunfall in Fukushima. Manche reden gar von einem Revival der Kernenergie.

Doch davon kann bis jetzt noch keine Rede sein. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) waren Ende 2020 442 Reaktoren mit einer elektrischen Leistung von 392,6 Gigawatt am Netz. Diese decken 10,2 Prozent des weltweiten Strombedarfs ab. Im Jahr 1990 trugen Kernkraftwerke noch rund 16 Prozent zur Stromproduktion bei.

Auch die Zukunftsaussichten sind nicht rosig. Zwar sind derzeit ungefähr 100 neue Reaktoren mit einer Leistung von 110 Gigawatt im Bau oder in Planung (die meisten davon in Asien). Gleichzeitig sind jedoch zwei Drittel der existierenden Reaktoren älter als 30 Jahre. Wird die typische Reaktorlaufzeit von 40 Jahren nicht verlängert, könnte nach 2030 mehr Kapazität verloren gehen, als neu hinzukommt.

Die Internationale Atomenergiebehörde kommt in einem Bericht zu dem Schluss, dass dringender Handlungsbedarf besteht, wenn die Kernenergie ihre heutige Rolle im Strommix behaupten will. Der Bericht stellt zwei Szenarien gegenüber. Wenn man die Kernenergie fördert und in neue Technologien investiert, etwa in kleine modulare Reaktoren, könnte sich die zur Verfügung stehende Leistung bis 2050 verdoppeln (auf 792 Gigawatt). Damit liessen sich etwa 12 Prozent des für 2050 prognostizierten Stromverbrauchs decken, also etwas mehr als heute.

Ohne diese Ambitionen, so die IAEA, dürfte 2050 etwa die gleiche Reaktorleistung zur Verfügung stehen wie heute. Damit würde die Kernenergie 2050 im ungünstigen Fall nur noch 6 Prozent zur weltweiten Stromproduktion beitragen.

Anpassungen an den Klimawandel

Der Klimawandel verändert die Lebensbedingungen auf der Erde. Die Strategie der Anpassung zielt darauf ab, die Infrastruktur und unsere Lebensgewohnheiten auf Veränderungen wie Wetterextreme und einen steigenden Meeresspiegel vorzubereiten. So können wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden im Katastrophenfall minimiert werden. Zur Anpassung zählen etwa der Hochwasserschutz, die Errichtung von Frühwarnsystemen, bauliche Hitzeschutz-Konzepte oder Umsiedlungen. Auch eine Anpassung der Landwirtschaft wird notwendig, um Erträge zu sichern.

Befürworter betonen, dass die Kosten für die Anpassung deutlich geringer seien als der Wiederaufbau im Schadensfall. Zudem könne man Massnahmen lokal und regional selbst vorantreiben und sei, anders als bei anderen Klimaschutzmassnahmen, nicht auf die Weltgemeinschaft angewiesen.

Dennoch standen Massnahmen zur Anpassung lange im Ruf, vom Ziel der Emissionsreduktion abzulenken und so den Kampf gegen den Klimawandel indirekt zu schwächen. Inzwischen herrscht weitgehender Konsens darüber, dass Reduktion und Anpassung einander ergänzen – vor allem, weil es immer unwahrscheinlicher wird, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann und einige bereits eingetretene Klimaveränderungen in absehbarer Zeit wohl nicht rückgängig gemacht werden können. In diesem Rahmen ging es auch bei der Klimakonferenz in Glasgow immer mehr darum, inwiefern ärmere Länder bei den Kosten zur Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden. Die Schlusserklärung drängt Industriestaaten nun dazu, die Anpassungsfinanzierung im Vergleich mit 2019 bis zum Jahr 2025 insgesamt «mindestens zu verdoppeln», auf etwa 40 Milliarden Dollar pro Jahr.

Die Schweiz hat das Pariser Klimaabkommen aus dem Jahr 2015 mitunterzeichnet. Sie will bis 2050 den Ausstoss an Treibhausgasen auf netto null reduzieren. Dieses Ziel hat der Bundesrat 2020 konkretisiert. Gemäss CO2-Gesetz sollen bis zum Jahr 2030 die Emissionen mindestens um die Hälfte reduziert werden, im Vergleich zu 1990. Mit diesem Zwischenziel gehört die Schweiz nicht zu den ehrgeizigsten Ländern. Deutschland etwa will bis 2030 den CO2-Ausstoss gegenüber 1990 um 65 Prozent reduzieren.

Wie weit ist die Schweiz beim Klimaschutz?

Im Vergleich zu 1990 konnten die Treibhausgasemissionen in der Schweiz um 15 Prozent reduziert werden – dies, obwohl die Zahl der Wohnbevölkerung seither um 27 Prozent zugenommen hat. Pro Einwohner beträgt die Abnahme sogar rund ein Drittel. Damit liegt die Schweiz bei der Umsetzung der Pariser Klimaziele auf Platz 14 von 58 bewerteten Ländern gemäss dem Climate-Change-Performance-Index 2021.

Dennoch hat das Land noch einen langen Weg vor sich. Das gesetzte Zwischenziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenüber 1990 um 20 Prozent zu verringern, wurde knapp verpasst. Macht die Schweiz im bisherigen Tempo weiter, wird sie auch die weiteren Ziele verfehlen. Ohne zusätzliche Anstrengungen läge die Schweiz 2050 bei den Treibhausgasemissionen um etwa 60 Prozent über den Limiten des Pariser Klimaabkommens.

Von den gesamten Treibhausgasemissionen in der Schweiz entfällt der grösste Teil auf den Transport (ohne internationalen Flug- und Schiffsverkehr), es folgen Gebäude, die Industrie wie auch Industrieprozesse wie beispielsweise Zementherstellung und die Landwirtschaft.

Die Entwicklung verläuft nicht in allen Sektoren gleich. So gehen die Emissionen aus dem Transport erst seit einigen Jahren leicht zurück, sind aber immer noch über dem Niveau von 1990. Hingegen konnten die Emissionen in den Sektoren Gebäude und Industrie gegenüber 1990 bereits deutlich gesenkt werden.

Wie geht es mit der Schweizer Klimapolitik weiter?

Die Ablehnung des revidierten CO2-Gesetzes im Juni 2021 ändert nichts an den Klimazielen der Schweiz, zu denen sie sich im Pariser Klimaabkommen verpflichtet hat. Das Nein hat aber zu Unsicherheiten geführt, wie die Schweiz diese Ziele erreichen kann, denn genau das hätte die Revision des CO2-Gesetzes geregelt.

Mitte September hat der Bundesrat über das weitere Vorgehen entschieden und die Eckwerte der künftigen Klimapolitik präsentiert. An seinen klimapolitischen Zielen, die Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 zu halbieren, will er festhalten. Dabei soll aber auf Instrumente, die massgeblich zum Nein beim CO2-Gesetz beigetragen haben, verzichtet werden.

Folgende Eckwerte soll die künftige Klimapolitik unter anderem beinhalten:

- Die neue Vorlage soll auf dem bestehenden CO2-Gesetz aufbauen. Die unbestrittenen Elemente sollen Ende 2021 nicht auslaufen, sondern fortgesetzt werden.

- Neue Abgaben, etwa auf Flugtickets oder Benzin, soll es keine geben.

- Die Vorlage soll zusätzliche «Stützungsmassnahmen» beinhalten, die zu einem klimafreundlichen Verhalten motivieren. Beispielsweise will der Bundesrat den Ersatz alter Gas- und Ölheizungen mit zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützen. Die Infrastruktur für Elektroautos soll ausgebaut, das Steuerprivileg für Dieselbusse im öffentlichen Verkehr stufenweise aufgehoben werden.

- Neu sollen sich zusätzliche Unternehmen von der CO2-Abgabe befreien können, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, ihre Emissionen zu verringern. Bis jetzt können sich nur einzelne Branchen von der CO2-Abgabe befreien.

- Im Flugsektor soll ähnlich wie in der EU eine Beimischquote für nachhaltige Treibstoffe eingeführt werden.

Die Vorlage soll laut dem Bundesrat im Zusammenspiel mit dem technologischen Fortschritt und der Dynamik in verschiedenen Bereichen dafür sorgen, dass die Schweiz ihre Emissionen bis 2030 halbieren kann. So erfolgt die Reduktion zu zwei Dritteln im Inland, ein Drittel soll mit Klimaschutzprojekten im Ausland erreicht werden. Die neue Gesetzesvorlage zum revidierten CO2-Gesetz hat der Bundesrat im Dezember in die Vernehmlassung geschickt. Sie dauert bis am 4. April.

Recherche, Text und Grafiken: Gerald Hosp, Joana Kelén, Alexandra Kohler, Gian Andrea Marti, Kalina Oroschakoff, Peter Rásonyi, Christian Speicher, Sven Titz, Pauline Voss

Quellen und Inspiration: Our World in Data, Internationale Energiebehörde (IEA), IPCC Sixth Assessment Report, UNFCCC NDC Synthesis Report, United States Environmental Protection Agency, Bundesamt für Umwelt (Bafu), Climate Watch Data

Definitionen und Erklärungen

Treibhausgasemissionen nach Sektoren:

Die Daten der Quellen der weltweiten Treibhausgasausstösse stammen von Climate Watch Data, einer Datenbank des World Resource Institute. Für ein besseres Verständnis der genannten Sektoren werden diese hier noch einmal aufgeführt.

Strom: Der Elektrizitätssektor umfasst die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Strom. Die Verbrennung von Kohle, Erdgas und Öl zur Stromerzeugung ist die grösste Einzelquelle für weltweite Treibhausgasemissionen. Bauwesen und Industrieprozesse: Bei den Treibhausgasemissionen der Industrie handelt es sich in erster Linie um fossile Brennstoffe, die in den Anlagen vor Ort zur Energiegewinnung verbrannt werden. Das kann beispielsweise in einer Textil- oder Papierfabrik sein. Zu diesem Sektor zählen wir hier auch direkte Industrieprozesse, also die Zementindustrie und chemische Prozesse wie beispielsweise die Herstellung von Ammoniak. Transport: Zum Transportsektor gehören alle Treibhausgase, die bei der Verbrennung von Brennstoffen für Pkw, Lkw, Schiene, Flugzeuge und Schiffe ausgestossen werden. Landwirtschaft: Hier sind vor allem die Treibhausgase Methan und Lachgas relevant. Ersteres entsteht bei der Nutztierhaltung, Letzteres beim Düngen von Äckern. Flüchtige Emissionen: Oft gelangt unbeabsichtigt Methan bei der Öl- und Gasförderung und beim Transport aus beschädigten oder schlecht gewarteten Rohren in die Atmosphäre. Das nennt man flüchtige Emissionen. Zu dem Sektor gehört auch die absichtliche Verbrennung von Gas in Öleinrichtungen. Gebäude: Der Gebäudesektor umfasst alle Haushalte und Gewerbebetriebe (ohne landwirtschaftliche und industrielle Aktivitäten). Emissionen in diesem Sektor stammen hauptsächlich aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe zum Heizen und Kochen, der Bewirtschaftung von Abfällen und Abwässern. Landnutzung und Forstwirtschaft: Hier sind Landflächen und forstwirtschaftliche Flächen als Senken (Aufnahme von CO2 aus der Atmosphäre) und auch als Quellen von CO2-Emissionen (Aufnahme von CO2, z. B. durch Abholzung) gemeint. In der Schweiz beispielsweise sind land- und forstwirtschaftliche Flächen eine Nettosenke, sie nehmen also mehr Treibhausgase aus der Atmosphäre auf, als sie abgeben.