Christian Merz

175 Jahre sind vergangen, seit im Sonderbundskrieg die Liberalen gegen die Konservativen gewannen. Eine Reise in das Land der Unterlegenen.

Ruhe in Frieden

Die Erinnerung an den Kulturkampf liegt unter dem Boden der St.-Mauritius-Kirche in Appenzell, Peter Hersche und Roland Inauen gehen darüber hinweg. Oben auf der Empore probt die Organistin, vorne brennen ein paar Kerzen – und in den beiden Männern die Erinnerungen an eine vergangene Zeit.

Der Katholizismus, ein barockes Gemälde: in der St.-Mauritius-Kirche in Appenzell.

Peter Hersche, emeritierter Geschichtsprofessor (links), Roland Inauen, stillstehender Landammann, die alte Welt und ihre Erklärer: In Appenzell ist sie noch nicht untergegangen.

In dem Grab unter ihnen liegt Johann Anton Knill (1804–1878), jahrzehntelang Standespfarrer und bischöflicher Kommissar, einer der grossen Kulturkämpfer von Appenzell. Der Pfarrer und der damalige Landammann, Johann Baptist Emil Rusch (1844–1890), werden bis heute als katholisches Duo infernale bezeichnet: Päpstlicher Ehrenkämmerer und Pronotar, Forscher und Förderer der Schule der eine, Gründer der Sparkasse und der Feuerversicherung, Vorantreiber der Bahnstrecke Urnäsch–Appenzell und des Ortsmuseums der andere. Zusammen schufen sie eine katholische Welt.

Als Knill starb, schrieb Rusch in seinem Nachruf: So einen hat es noch nie gegeben und wird es nie wieder geben! Und dann setzte er ihm im Kirchenboden ein Denkmal. Ein grösseres Symbol für die Macht der alten Welt lässt sich kaum denken.

Jetzt steht ein anderes Duo am Grab: Peter Hersche, ein emeritierter Geschichtsprofessor, und Roland Inauen, stillstehender Landammann von Appenzell, zwei Gelehrte der katholischen Seelenlandschaften, an der Vergangenheit geschulte Männer, aber mit der Ironie der Nachgeborenen.

Inauen schaut kurz herunter: «Der selige Knill!»

Hersche grinst und sagt: «Ein Kandidat für die Heiligsprechung!»

Inauen: «Als Rusch ihm das Denkmal gesetzt hat, da sackerten die Liberalen gewaltig! Wie ein Satan taten sie!»

Krieg und Folgen

Appenzell Innerrhoden schickte damals keine Truppen in den Sonderbundskrieg, in dem im November des Jahres 1847 die katholisch-konservativen gegen die reformiert-liberalen Kantone kämpften. Man war zwar katholisch-konservativ, aber man war auch zu isoliert und zu schwach, wie Peter Hersche heute sagt.

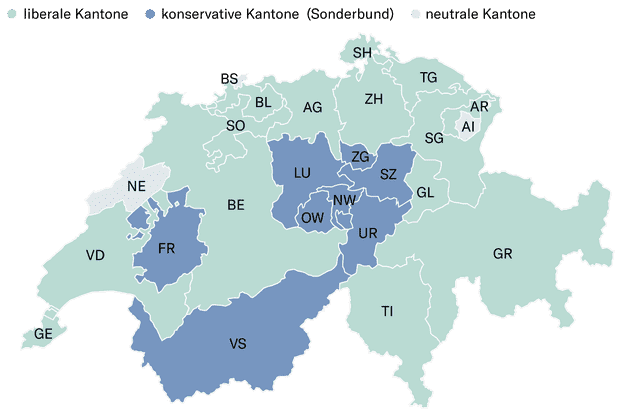

Zu den Truppen der Konservativen gehörten Soldaten aus dem Wallis, aus dem Freiburgischen und aus den katholischen Kantonen der Innerschweiz. Es war ein Bürgerkrieg, der lange als konfessioneller Konflikt interpretiert wurde. Doch vor allem standen sich damals eine liberale und eine konservative Vision der Schweiz gegenüber. Nach weniger als einem Monat, und nach ungefähr hundert gefallenen Soldaten, mussten die Konservativen im Gefecht von Gisikon im Kanton Luzern kapitulieren. Am 29. November kapitulierten auch die Walliser, das letzte Aufgebot des Sonderbunds.

Und die Liberalen gründeten die moderne Schweiz.

Wir sind noch einmal durch die Gebiete des Sonderbunds gereist, um der Frage nachzugehen, was übriggeblieben ist vom Kulturkampf. In Appenzell Innerrhoden meinten wir schon, die Grabrede auf die alte Welt gehört zu haben. Doch dann trafen wir Peter Keller am «Überfalldenkmal» in Ennetmoos, den Nationalrat von Nidwalden, der als katholischer Generalsekretär der SVP die Glaubensspaltung in sich zu überwinden versucht. Er sagt: «Es brauchte wieder mehr Kulturkampf.» Und wir trafen Franziska Biner in Zermatt, die Präsidentin der Oberwalliser Mitte-Partei, die das C im Namen der CVP aufgegeben hat und sagt: «Je weniger wir uns verstanden fühlen, desto mehr besinnen wir uns wieder auf uns selbst.»

Kämpfen sie wieder, die Erben der Katholisch-Konservativen?

Oder anders gefragt: Hat sich das Land nur an der Oberfläche säkularisiert und befriedet – und haben sich darunter die alten Gräben zwischen einer sonderbündlerischen, konservativen und einer zentralistischen, liberalen Schweiz sogar noch vertieft?

Sonderzone Innerrhoden

Appenzell Innerrhoden war immer umzingelt von der neuen Welt, umso länger blieb vielleicht die alte konserviert. In einem sonderbündlerischen Akt behauptete sich das katholische Milieu in den Hügelzügen des Alpsteins. Und es ruhte in sich selbst: Eine CVP wurde lange gar nicht gegründet, es wählten sowieso alle in ihrem Sinn.

Seelenlandschaft der katholisch-konservativen Schweiz: Alpstein mit Blick in Richtung Seealpsee.

Wo die Bauernhäuser «Hämetli» heissen: Wasserauen, Kanton Appenzell Innerrhoden.

So lebt die Vergangenheit auch in den Biografien von Peter Hersche und Roland Inauen weiter. Als wir wieder draussen vor der Kirche stehen, blickt Hersche rüber zum Hotel Hecht, das früher auch ein Kino war. Er selbst schaute dort die Krönung der Queen, 1953. «Jo ke Sex» hätte dort gezeigt werden dürfen: «Bevor die Filme liefen, wurden sie dem Klerus vorgeführt.» Die Macht des Standespfarrers war unermesslich, bis heute ist er der offizielle Berater der Regierung in kirchlichen Angelegenheiten.

Die konservative Geschichte wirkt lange nach: Noch als Roland Inauen in Basel studierte, musste er erklären, wieso sein Kanton noch immer kein Stimmrecht für die Frauen kannte. Im Jahr 1990 zwang das Bundesgericht die Innerrhoder dazu, nachdem sie es an einer Landsgemeinde im gleichen Jahr noch einmal abgelehnt hatten.

Auch die wenigen Reformierten mussten nach dem Sonderbundskrieg lange warten, bis sie zu ihren Rechten kamen. Im Jahr 1875 erst gab es einen Protestantenverein mit hundert Mitgliedern. Für ihren Gottesdienst erhielten sie von der katholischen Kirche grosszügigerweise, wie Peter Hersche noch immer meint, den Grossratssaal zugesprochen. Aber dann sagt Roland Inauen zu ihm: «Das dachte ich auch lange, aber es war ein absolut unwürdiges Spiel: Die Protestanten mussten ihren Gottesdienst in der Abstellkammer durchführen, die der Ratssaal damals war, zwischen den Proben des Männerchors und des Turnvereins. Und als sie eine Heizung wollten, wurde das schnöde abgelehnt: Die Katholiken müssten auch frieren beim Gottesdienst.»

Auf dem Friedhof gab es noch lange eine Protestantenecke, wie Peter Hersche sagt: «Damit es keine Vermischung gibt.»

Das Tourismus-Paradox

Zwar hat sich Innerrhoden in den vergangenen Jahrzehnten geöffnet. Zwar spielt es, anders als noch bei Roland Inauen, keine Rolle mehr, ob «der heimgebrachte Schatz» katholisch oder reformiert oder – die Steigerung von reformiert – ausserrhodisch ist. Zwar ist das alte Vokabular weitgehend verschwunden, den Armeleutsäckelmeister gibt es auch nicht mehr. Zwar wird heute kein Bauer mehr an den Pranger gestellt, wenn er sein Heu an einem Sonntag einbringt.

Aber ausgerechnet die entschiedenste Öffnung nach aussen, der moderne Tourismus, führte dazu, dass die alte Welt konserviert wurde. Am meisten auswärtige Autonummern sind in Appenzell am Fronleichnamstag zu sehen, wie Peter Hersche sagt. Bis heute wird die Prozession von jenen am Leben erhalten, die meinen, ein vergangenes Spektakel zu bestaunen.

«Und das Publikum am Strassenrand», sagt Roland Inauen, «hat sicher dazu beigetragen, dass die Alpfahrten und die Sennentrachten erhalten geblieben sind.»

Noch stolzer sind die Appenzellerinnen und Appenzeller nur darauf, dass sie eigen sind: Was von aussen kommt, wird kritisch begutachtet und im Zweifel abgelehnt. Neuen Technologien gegenüber ist man zurückhaltend, ob das nun die Gentechnik oder die nächste Impfung ist. Zum Arzt geht man sowieso erst, «wenn man den Kopf unter der Achsel trägt», wie Roland Inauen sagt. «Weshalb wir so eigen sind? Wir waren nie, oder nur kurzzeitig, ein Untertanengebiet.»

Das sehen sie bis heute, das sahen sie immer schon: auch als Kampf.

Lizenz zum Rebellentum

Denn der Kampf war für die konservative Minderheitsschweiz immer auch Selbstzweck: Solange es ihren Kampf gab, gab es auch sie. Sobald es den Kampf nicht mehr gäbe, ginge sie in der Mehrheitsschweiz auf. Eine eigene Identität hat nur, was verteidigt wird.

«Hier haben die Vorfahren den Grind hingehalten für ihre Freiheit»: Peter Keller, Nationalrat und Generalsekretär der SVP.

«Das Volk von Nidwalden – den Helden von 1798»: das sogenannte Überfalldenkmal bei Ennetmoos.

Und so steht Peter Keller auf einer Wiese in Ennetmoos, auf der ein Bauer gerade den Elektrozaun richtet. Keller beginnt zu referieren: «Das ist ein Kraftort für mich. Hier haben die Vorfahren den Grind hingehalten für ihre Freiheit!» Im Blick hat er einen Obelisken, fast zehn Meter hoch, der seltsam deplatziert wirkt in dieser lieblich-voralpinen Landschaft. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: «Das Volk von Nidwalden – den Helden von 1798».

Das «Überfalldenkmal» erinnert an den Kampf der Nidwaldner gegen französische Truppen. Angestachelt von ultrakonservativen Geistlichen und Politikern, hatten sie sich partout der «Helvetischen Republik» nicht unterordnen wollen, die der Eidgenossenschaft von Frankreich aufgezwungen worden war (und die alte ständische Gesellschaft egalisierte). Sie wurden bestraft, rund hundert Nidwaldner Soldaten und dreihundert Zivilisten, unter ihnen Frauen und Kinder, wurden umgebracht.

«Ein Massaker», sagt Keller. «Nur weil man hier die eigene urwüchsige Freiheit wollte, nicht die Liberté der Aufklärung.»

Peter Keller mag es widerspenstig, auch im Habitus. Er ist ein Intellektueller in Funktionsjacke. Einer, der gerne provoziert, aber dabei sanft spricht. Einer, der sich als «guter, ungläubiger Katholik» versteht – und den Konservativismus als «Lizenz zum Rebellentum». In der SVP, der grössten Partei des Landes, gehört er seit langem zum engsten Machtzirkel. Er war persönlicher Mitarbeiter von Christoph Blocher, er war Redaktor der «Weltwoche», er ist Nationalrat und Generalsekretär in Personalunion.

Für Keller, der als Bub Landwirt werden wollte, aber Lehrer für Geschichte wurde, gibt es in der Schweiz eine historische Kontinuität: den Kampf für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, seit der mythischen Gründung auf dem Rütli 1291. «Wir haben die saftigste Geschichte, nur wird sie heute in den linken Schulbüchern nicht mehr erzählt.»

Auf der Wiese vor dem Denkmal gibt er Nachhilfe. Keller ordnet die Vergangenheit anhand von Kriegen und Kämpfen, vom «Franzosenüberfall» direkt zum Sonderbundskrieg, wo sich die Katholisch-Konservativen gegen den Zentralismus der Liberalen wehrten und verloren. Den 1848 von den Siegern errichteten Bundesstaat nennt Keller einen «freisinnigen Monopolstaat», der die Konservativen während Jahrzehnten «ghettoisiert» habe. Im 20. Jahrhundert ist es dann vor allem die Verteidigung der «Schweizerart» gegenüber dem aggressiven Ausland, seit einigen Jahrzehnten gegenüber den Technokraten aus Brüssel. «Im Kern geht es um die ewige Frage: Können wir unsere Souveränität behalten?», sagt Keller.

Und man bekommt bei Peter Keller den Eindruck, souverän könne nur sein, wer sich abgrenze.

Untergang des Abendlandes

Doch die Bevormundung droht nicht mehr nur aus dem Ausland. Sondern auch wieder in der Schweiz selbst, in diesem Staat, der so meisterhaft von unten aufgebaut ist. «Auf dem Papier», wie Keller anfügt.

Peter Keller sagt: «Wir haben die saftigste Geschichte.» Winkelried-Denkmal in Stans.

Wo früher die Katholisch-Konservativen regierten, wird heute die SVP gewählt: Umbruchlandschaft bei Ennetmoos.

Der Staat dränge immer weiter ins Private vor, blähe sich auf, rede zu viel drein. Ganz extrem sei es in den links-grünen Städten. «Dort herrscht eine neue Feudalkaste, die dem Rest des Landes ihren Lifestyle aufzwingen will und die konservative Bevölkerung verachtet, wegdrängt, mundtot macht.» Für die SVP ist der Kampf gegen diesen «anmassenden» Staat eine Neuauflage des Kulturkampfs. Keller sagt: «Es braucht wieder mehr Kulturkampf. Man muss die Bestie aushungern.»

Als wir etwas später in Hergiswil im Restaurant der bekannten Glasi sitzen, bestellt Peter Keller den Rehpfeffer und Rivella. An den Nebentisch setzen sich zufällig Bekannte, mit denen er im Sommer das Kantonalschwingfest organisiert hat. Auch das ist Teil seiner Schweiz: Eigenverantwortung und Milizprinzip.

Nur, gibt es diese Schweiz noch? Keller schüttelt den Kopf.

Besonders betrübt ihn die Erosion der eigenen Kultur, gemeint ist: der christlich-abendländischen Kultur. In einer Oberstufenklasse, die er unterrichtete, habe er beim Thema Glaubensspaltung mal gefragt, wer katholisch und wer reformiert sei. «Es gab erstaunlich viele, die es nicht wussten, obwohl sie nicht konfessionslos waren.»

Man könnte das auch als Erfolg sehen, als Ausdruck einer vollständigen Integration der Schweiz, die vor 175 Jahren einen Bürgerkrieg erlebt hatte, der stark konfessionell geprägt war. Für Keller ist es der Verlust der Identität. «Ich habe ein inniges Verhältnis zum Niedergang. Aber es kann doch nicht sein, dass heutige Generationen wie Analphabeten in der Sixtinischen Kapelle in Rom stehen.»

Blochers Dreiklang

Seine konservative Schweiz steht auf der Basis von Unabhängigkeit, Neutralität, direkter Demokratie und Föderalismus. In seiner reinen Form setze sich heute nur die SVP dafür ein, sagt Peter Keller. Der Katholik aus Nidwalden steht damit idealtypisch für den grössten Umbruch in der Parteienlandschaft der letzten Jahrzehnte. In den konservativen Milieus des Landes wählten die Reformierten traditionell die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), die spätere SVP, und die Katholiken wählten die CVP, die sich heute Mitte-Partei nennt.

Doch viele Katholisch-Konservative verloren ihre politische Heimat, als sich die CVP modernisierte und liberalisierte, inklusive Europa-Euphorie. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass sie dann ausgerechnet dem reformierten Pfarrerssohn Christoph Blocher nachliefen. Für Keller ist das nur konsequent, weil Blocher den «konservativen Dreiklang von Heimat, Familie und Arbeit» am besten verkörpere. Die frühere CVP habe sich schon lange von diesen Werten verabschiedet. Deren Präsidenten Gerhard Pfister sieht er als aktiven Sterbehelfer – als «Ludwig A. Minelli einer einst stolzen Partei».

Das hohe C

Als Gerhard Pfister, einer der letzten Kulturkatholiken in der Schweizer Politik, damals das C im Namen aufgeben wollte, kam der Widerstand innerhalb der eigenen Partei vor allem aus dem Oberwallis.

«Seit einiger Zeit spüre ich, dass sich die Menschen wieder auf ihre Traditionen besinnen»: Franziska Biner, Präsidentin der Mitte-Partei im Oberwallis.

Vieles ist verlorengegangen, aber die Bilder hängen noch: Kapelle in Blatten bei Zermatt.

Zurück von einer Sitzung mit den Ortsparteien sagte Franziska Biner, die Präsidentin der Oberwalliser CVP: «Sie bestehen alle auf dem C. Und sie drohen mit einem Austritt, sollten wir es aufgeben. Die kritischen Stimmen werden noch zunehmen.»

In diesem Sommer, zwei Jahre später, gab die CVP Oberwallis fast einstimmig ihr C auf. «Den Leuten tat das im Herzen weh», sagt Biner, «aber rational wussten sie: Wir wollen uns nicht abschotten, sondern zum grossen Ganzen gehören.»

Es ist nur ein Satz, aber er erklärt die spannungsreiche Geschichte des Wallis, dieses mit Fels- und Eismauern abgeschlossenen und gleichzeitig mit Pässen an die Welt angeschlossenen Kantons. Einst war das Wallis eine römische Provinz, dann gehörte es zum Königreich Burgund. Napoleon erklärte es zur unabhängigen Republik, um es dann zu einem französischen Département zu machen. Und selbst als die Regierung näher war, als der Bischof von Sitten regierte, wehrte sich das Wallis gegen den Zentralismus und erkämpfte seine Eigenständigkeit zurück.

Nur um dann seine Pässe der Welt wieder zu öffnen. Es scheint eine ewige Walliser Bewegung zu sein.

Dufourspitze

Franziska Biner ist in Zermatt aufgewachsen, beide Familien ihrer Eltern kommen aus dem Dorf. Sie ist 36 Jahre alt, und lange muss sie geglaubt haben, so wie es der CVP ergangen sei, müsse es auch dem kulturkämpferischen Wallis ergehen.

Die alte Ordnung ist eigentlich erodiert. In ihren fünf Jahren als Parteipräsidentin hat sie nie einen Rat vom Klerus erhalten, nicht einmal zur Sterbehilfe. Wenn sie früher einmal im Monat mit ihrer Schulklasse in die Messe ging, fehlten manche, und das war kein Problem. Wenn am 8. Dezember Mariä Empfängnis gefeiert wurde, wusste niemand mehr, worum es eigentlich ging. Dass das Gornerhorn einst vom Bundesrat zur Dufourspitze ernannt wurde – nach dem General der Liberalen im Sonderbundskrieg –, das provoziert schon lange niemanden mehr. Am Ende dieser Entwicklung strichen die Oberwalliser das C aus dem Namen ihrer Partei.

«Vieles hat sich verändert», sagt Biner, «aber seit einiger Zeit spüre ich, dass sich die Menschen wieder auf ihre Traditionen besinnen. Unsere Identität, unsere Geschichte ist wichtig.»

Neuer Verein, altes Zermatt

Wir wandern aus Zermatt heraus und hinauf in Richtung des Matterhorns zu einem Weiler aus alten Holzstadeln, der Blatten heisst. Die Beiz, in der Franziska Biner reserviert hat, schreibt auf ihrer Website über diesen Flecken: «Seine intakte Ursprünglichkeit lässt uns erahnen, wie das Leben sich hier ehemals abgespielt haben mag.»

Früher, so erzählt es Biner, importierten die Restaurants hier oben teuren Kaviar, heute servieren sie Walliser Plättli. Lange hätten die Walliser im ausserschweizerischen Fernsehen versucht, ihren Dialekt abzulegen, heute mache das niemand mehr. Und in Zermatt gibt es einen neuen Verein, der «Altes Zermatt» heisst: Er hat einen alten Weg wiederhergestellt, und er beschriftet die ältesten Stadel im Dorf noch einmal neu. Als der Verein einen Film über einen Bauern drehen liess, der mit seinen Schafen noch die alten Stationen abläuft, waren die Vorstellungen ausgebucht.

Einer der Grossväter von Franziska Biner sprach einst alte Geschichten über Gespenster und andere arme Seelen auf Tonband. «Lange hat das niemanden interessiert. Jetzt fragen mich die Leute wieder nach den Kassetten.»

Alte Gräben

Seit einigen Jahren kämpfen die Unterlegenen des Sonderbundskriegs wieder. Im Wallis hat man die verlorenen Abstimmungen zur Raumplanung, zum Zweitwohnungsgesetz, zum Jagdgesetz (und damit: zu einer stärkeren Regulierung des Wolfs) nicht vergessen.

Ist es der alte Kulturkampf mit neuen Etiketten?

«Damals strebten die Liberalen einen Zentralstaat an», sagt Franziska Biner, «einen solchen Staat wollten die Konservativen nicht. Ich glaube aber, es ging schon damals weniger um die Religion und mehr um die Unterschiede zwischen den Bergkantonen, die frei sein wollten, und den anderen Kantonen, die daran glaubten, dass alles in die gleiche Richtung gehen müsse.»

Biner schaut in den Himmel, der jetzt von Wolken verdeckt ist, und hinüber zu schlecht begehbaren Abhängen, an denen im Sommer eigentlich die Schafe hätten grasen sollen. Sie grasen nicht mehr dort, sondern auf besser begehbaren Wiesen – weil die Bauern sie immer häufiger rund um die Nachtpferche zusammenziehen, um sie in der Nacht gegen den Wolf schützen zu können. «Es ist aber wichtig, diese Abhänge abzugrasen, gegen die Lawinen im Winter.»

«Je weniger man sich verstanden fühlt, desto mehr besinnt man sich wieder auf sich selbst»: Franziska Biner.

Schafe, Wölfe und die Freiheit: Wen und was gilt es zu schützen?

Das sind die Geschichten, die man sich im Wallis erzählt – wo man auch nicht versteht, wieso die Ausserschweizer, solange es um den Wolf geht, auf die natürliche Ordnung der Natur verweisen, aber nur so lange, bis es darum geht, dass sie im Winter frieren könnten: Dann sei es plötzlich in Ordnung, wenn die Alpen mit Solarpanels zugebaut würden.

Franziska Biner ist eine Frau der Mitte. Sie studierte nach ihrer Matura in Zürich, an der ETH. Nachher kehrte sie nach Zermatt zurück, wo sie als Architektin neue Häuser in die alte Welt hineinbaut. Sie will keine Rückkehr des Kulturkampfs, sie weiss, dass es ihr Wallis ohne die Schweiz nicht gäbe, aber sie sagt: «Je weniger man sich verstanden fühlt, desto mehr besinnt man sich wieder auf sich selbst. Wir wünschen uns, dass der Föderalismus wieder eine grössere Bedeutung bekommt.»

Das Rezept bleibt geheim

Die Konservativen sind selbstbewusst geblieben. Franziska Biner sagt: «Wir wollen keinen Kulturkampf mehr, wir wollen einfach mehr Autonomie – unsere regionalen Probleme in der Region lösen können.» Und der SVP-Politiker Peter Keller in Nidwalden sagt angesichts der «zunehmenden Bevormundung» durch den Bund: «Die Schweiz ist nur dann politisch stabil, wenn man die Leute in Ruhe lässt. Sonst räblet’s.»

Die Verlierer des Sonderbundskriegs sind erfolgreicher als gedacht. Das lässt sich schon an der Geschichte ablesen. Die Schweizer Nationalsaga, die im 19. Jahrhundert kanonisiert wurde, um die Konservativen in den modernen Bundesstaat zu integrieren, beginnt in den meisten Köpfen auch heute noch 1291 auf dem Rütli, mit den drei schwörenden und verschwörerischen Eidgenossen. Die Mythenstürmerei linker und liberaler Historiker hat daran wenig geändert. Peter Keller, der gerne über den heutigen «unpatriotischen» Geschichtsunterricht meckert, freut es: «Es ist brillant. Unser Gründungsort ist eine Wiese mit Kuhfladen.»

Und so bleibt am Ende dieser Reise eine Geschichte vom Anfang. Als wir in Appenzell vor der St.-Mauritius-Kirche standen, mit dem Historiker Peter Hersche und mit dem stillstehenden Landammann Roland Inauen, sagte einer der beiden: «Die Konservativen haben den Sonderbundskrieg verloren, aber nicht den Kulturkampf. Das sehen Sie am Erfolg der Appenzeller-Käse-Werbung.»

In dem berühmten Werbespot setzt sich ein Tourist aus dem Ausland zu zwei Appenzellern auf das Bänkli und fragt: «Warum ist er so gut?» Der Tourist rutscht näher heran, und die Appenzeller weichen aus. «Was steckt denn da drin?» Was immer kommt, die beiden Appenzeller schweigen. Und eine Stimme aus dem Off sagt: «Das Rezept seines Geschmacks bleibt geheim.»

Der Sonderbundskrieg selbst ist kaum mehr irgendwo ein Thema. Das katholische Milieu ist verschwunden – aufgelöst von Modernisierung, Säkularisierung und Zuwanderung.

Aber die konservative Essenz, die eigenen Rezepte, werden gehütet und bewahrt. Sie verkaufen sich gut, gegen innen und gegen aussen.