Hier zeigt und beschreibt die Fotostiftung Schweiz Highlights aus ihrer Sammlung

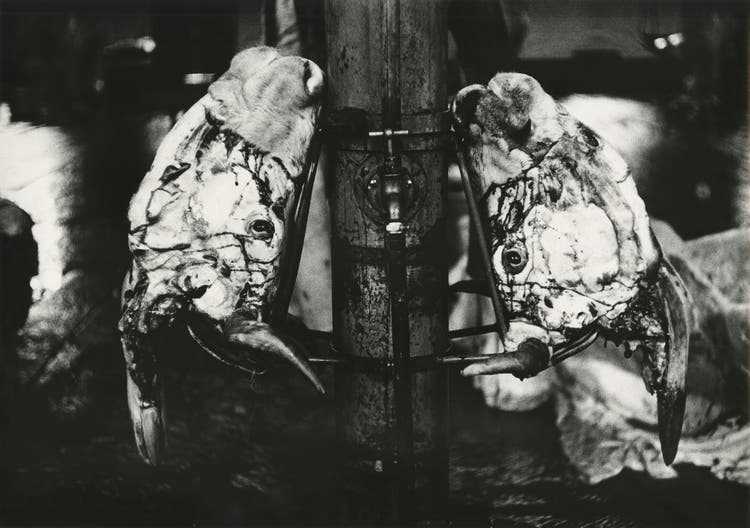

Ein letzter Maskenball

Henriette Grindat: Aus der Serie «Essais surréalistes», 1944 – 1949.

Besonders verstörend sind Masken, wenn nichts dahinter ist. Edgar Allan Poes Erzählung «Die Maske des roten Tods» berichtet davon: An einem Maskenball taucht ein Gast auf, der so furchterregend ist, dass ihn der Gastgeber um jeden Preis entlarven will. Doch hinter der Maske kommt nichts zum Vorschein – denn der Gast ist der Tod.

Auch Henriette Grindats (1923–1986) Bild ist weit mehr als eine im Vorübergehen erhaschte Karnevalsimpression. Es gehört zu den «Essais surréalistes», mit denen die junge Westschweizer Fotografin unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris Aufsehen erregte: In der Tradition der surrealistischen Fotografie interessierte sich Grindat für eine fragmentierte Körperlichkeit, Identitätsverlust und für all jene paradoxen Risse im Alltag, die den Blick ins Unbewusste freigeben. Die Maske als Symbol des Verhüllens einer tiefer liegenden Wahrheit – oder einer existenziellen Leere – spielte dabei eine wichtige Rolle.

André Breton, Raoul Ubac und andere Protagonisten aus dem Umfeld des Surrealismus waren von Grindats Fotografien begeistert, Man Ray ermutigte die junge Künstlerin zu ihrer ersten Ausstellung in der legendären Buchhandlung und Galerie «La Hune». Grindat sei eine «Träumerin der Materie», schrieb der Kritiker Charles-Henri Favrod treffend: «Sie flüchtete sich in die Exaktheit, sie vagabundierte nach Fahrplan – Schlüssel und Kompass zur Traumwelt. Ihr surrealistischer Scharfblick drängte sie gleichermassen zum Instinkt und zum Kalkül, zur Wut und zur Prüfung, zum Absurden und zur Geometrie, in einer Art Dialektik der Kontrolle und des Überströmens, der Trunkenheit, der Begeisterung.»

Ab den fünfziger Jahren arbeitete Grindat mit Schriftstellern wie Albert Camus, René Char oder Francis Ponge zusammen, später machte sie das Unterwegssein zur Methode, auch um die eigenen Abgründe zu überwinden. 1986 schliesslich brach sie zu ihrer letzten Reise auf – freiwillig. Die Vielschichtigkeit ihres Werks bleibt weiterhin zu entdecken.

Winterlandschaft mit Eisläufern

Gotthard Schuh: Schlittschuhweiher, 1936.

Gotthard Schuh (1897–1969), bekannt als einer der grossen Reporter der Schweiz, haderte immer wieder mit der Schnelllebigkeit des Fotojournalismus. Selbst in den Arbeiten für die «Zürcher Illustrierte», dank der er sich in den 1930er Jahren als Bildberichterstatter etablierte, drückt sein Hang zum Malerischen und zur zeitlosen Poesie durch. Aber auch später weist sein Schaffen viele Züge auf, die mehr ins Reich der Imagination und des Unbewussten gehören als in die Welt der realen Ereignisse. Schuhs Herkunft aus der Malerei erkennt man insbesondere bei Bildern von Frauen und Paaren, aber ebenso bei seinen zauberhaften, seltsam entrückten Landschaftsaufnahmen.

Sie vermitteln eine Art Fernweh, ein Verlangen nach Schönheit und Sinnlichkeit, eine tiefe Sehnsucht nach Wärme – Utopien im wahrsten Sinn des Wortes. «Jeder bildet nur das ab, was er sieht, und jeder sieht nur das, was seinem Wesen entspricht», notierte der Fotograf. Besonders in seinen stillen, lyrischen Arbeiten versuchte er, einer inneren Stimmung Ausdruck zu verleihen. Und häufig hatte er die Bilder schon im Kopf, wenn er sich auf die Pirsch machte. So beschäftigte er sich zu verschiedenen Zeiten mit denselben Motiven: «Die Landschaft, die schon früh mein Lebensgefühl mitgeprägt hat, war die Landschaft am Saume unserer Flussläufe. Alle später mir vertrauten Landschaften waren verwandt mit diesen Auenwäldern.

Auch sie waren immer wieder Flusssäume, Randzonen kleiner Seen oder welliges, halb urbanisiertes Gelände.» Der Schlittschuhweiher, den Gotthard Schuh 1936 im Kanton Bern fotografierte, gehört zweifellos zur Kategorie der seelenwärmenden Traumlandschaften, die der Fotograf immer wieder suchte – in der Art, wie er sie darstellte, klingen Brueghels Winterszenen mit Eisläufern nach.

Gesichter und Geschichten

Barbara Brändli: Aus der Serie «La brega diaria» (Der tägliche Kampf), 1978 – 1995

Barbara Brändli (1932–2011), Pfarrerstochter aus dem thurgauischen Basadingen, wollte eigentlich Balletttänzerin werden. Diesen Traum gab sie jedoch auf, als sie ihrem Mann, einem venezolanischen Architekten, nach Caracas folgte. Sie begann zu fotografieren, veröffentlichte bald erste Reportagen und profilierte sich später mit Buchprojekten – etwa über die brodelnde Hauptstadt.

Ihre Liebe aber galt der indigenen Bevölkerung. Schon 1962 unternahm sie eine abenteuerliche Expedition zum Oberlauf des Orinoko und begann als eine der Ersten, das Leben der Yanomami zu dokumentieren – ein Akt des Widerstands gegen die Auslöschung der Ethnie. Ein zweites Langzeitprojekt widmete sie den Anden: Ein Teil der Einheimischen hatte sich in das karge Bergland, den Páramo, zurückgezogen, als die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert immer weiter vorgerückt waren.

In dieser Zone zwischen 2000 und 3500 Metern über Meer lernte Brändli eine fast verschüttete Kultur kennen, die sich in einer reichen mündlichen Überlieferung spiegelte – und in Vorstellungen, in denen sich magisches Denken und christliche Sagenwelt überlagerten. Brändli hielt ihre Geschichten auf 100 Stunden Tonband fest und machte Aufnahmen wie diese: Während die Fotografin von der Frau fixiert wird, scheint der Mann in eine verlorene Vergangenheit zu blicken – oder in eine ungewisse Zukunft.

Wladimir, der Gartenzwerg

Niels Ackermann: Aus der Serie «Looking for Lenin», Kiew, 20. Juni 2016.

Von unten sieht die Weltgeschichte anders aus: Wladimir Iljitsch Lenins Kopf war wohl Teil einer überdimensionierten Figur, die den zentralen Platz einer Stadt oder eines Dorfes überblickte. Auf der Fotografie von Niels Ackermann (* 1987) hingegen darf er allenfalls den Kindern beim Ballspiel zuschauen. Einer der mächtigsten Männer des 20. Jahrhunderts erscheint als eine Art Gartenzwerg hinter dem Haus einer Frau, die sich freiwillig der ukrainischen Armee anschloss, um gegen die von Russland unterstützten Separatisten zu kämpfen.

Das in Kiew aufgenommene Fragment stammt von einem der rund 5500 Lenin-Denkmäler, die in der Ukraine während Jahrzehnten den öffentlichen Raum prägten. Als sich das Land 1991 von der Sowjetunion abspaltete, wurden sie vielerorts gestürzt und demontiert, 2015 schliesslich offiziell verboten. Dennoch blieben zahlreiche Skulpturen im Verborgenen erhalten – umgestaltet, angemalt, malträtiert und geköpft, manchmal aber auch nostalgisch verehrt. In der Ukraine fand die Vergangenheitsbewältigung kreative Wege.

2015 machte sich Ackermann zusammen mit dem französischen Journalisten Sébastien Gobert auf, Lenins Überreste aufzuspüren: in Vorgärten und Hinterhöfen, bei Altmetallhändlern oder Künstlern, die sie für Kunstprojekte verwendeten. Ihre als Buch publizierte Serie «Looking for Lenin» ist eine nüchterne und überraschende Bestandsaufnahme. Die Bilder illustrieren den Zerfall eines von oben indoktrinierten Geschichtsbilds und stellen zugleich die Frage, wie das Vakuum gefüllt werden kann – ein Lehrstück über den vergeblichen Versuch, die Geschichte zu entsorgen.

Milch und Brot

Paul Senn, Mittagessen in der Bergschule, Achseten bei Adelboden, 1935.

Zu Beginn des Winters 1935 reiste Paul Senn (1901–1953) in den abgeschiedenen Weiler Achseten bei Adelboden, um über den Alltag einer kleinen Dorfschule zu berichten. Senn, einer der ersten professionellen Reporter der Schweiz, engagierte sich gerne für Menschen am Rand der Gesellschaft. Sein Bericht aus dem Berner Oberland war Teil einer Kampagne: Durch Spenden sollte dem Schulhaus die Anschaffung des ersten Radioapparats im Dorf ermöglicht werden.

«Jeder kleine Beitrag an die eben eingeleitete Radio-Berghilfs-Aktion trägt zur Erziehung der jungen Menschen in diesen abgelegenen Gegenden bei, denn ihr Blick wird durch den Schulfunk geweitet, ihr Wissen vergrössert, ihr Ahnen um die Welt realer», konnte man in der «Schweizer Illustrierten Radio-Zeitung» lesen. Unter den Bildern, die Paul Senn ablieferte, sticht eine Fotografie heraus: Sie zeigt einen Jungen, der wie alle anderen die Mittagspause im Schulzimmer verbringt, weil der Weg nach Hause viel zu lang und beschwerlich wäre. «Die Schule schenkt ihnen heisse Milch aus, und aus ihren Tornistern kramen sie ein Stück Butterbrot.»

Senn publizierte diese Momentaufnahme später in unterschiedlichen Zusammenhängen – der gelernte Grafiker spürte wohl ihre ikonische Kraft. Vorder- und Hintergrund bleiben unscharf, die ganze Aufmerksamkeit liegt auf dem Jungen. Das abgewetzte «Tschöpli», die von der Feldarbeit gezeichneten Hände, die Konzentration auf den Moment des Trinkens, die sich in den Falten auf der Stirn spiegelt – zeichenhaft erzählt das Bild von der sozialen Situation und zugleich vom Wohlbehagen des Knaben, der am liebsten ganz in sein Schlaraffenland eintauchen möchte.

Es mag etwas weit hergeholt sein, in der Tasse die Sonne und im Brot die Mondsichel zu sehen – so wurde das Bild schon gedeutet –, doch die formale Prägnanz korrespondiert perfekt mit dem Inhalt und der Reduktion aufs Wesentliche: Milch und Brot. Die Welt des Schulfunks bleibt eine ferne Ahnung.

Nichts zu verbergen

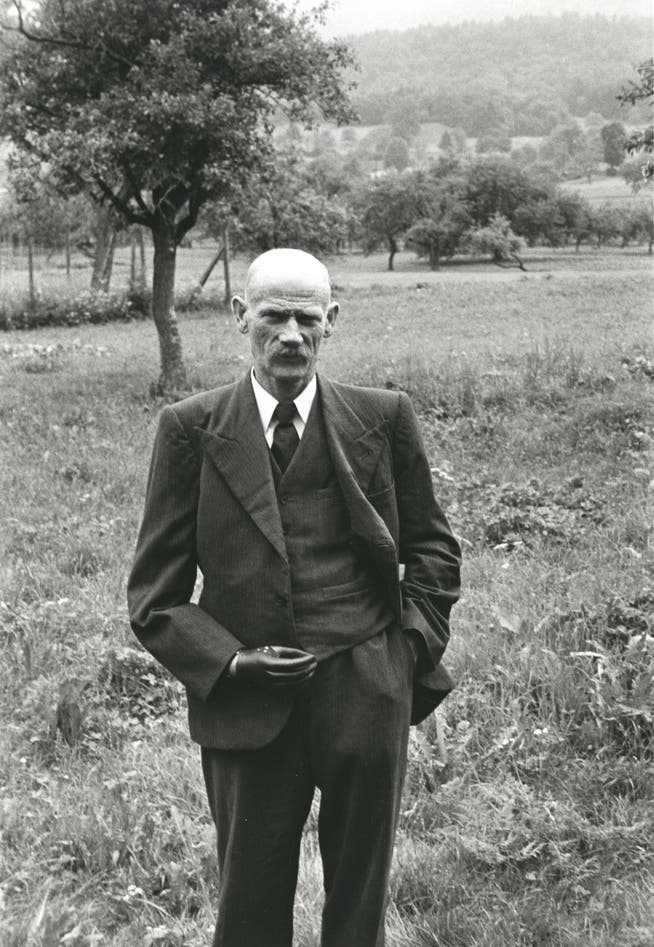

Georg Vogt: Metzger und Landwirt Adelbert Eggenschwiler-Meister (1887–1969).

Als Hitler am 10. Mai 1940 mit einer Blitzoffensive tief in den Westen vorrückt, wächst die Angst in der Schweiz: Viele Menschen, die in grenznahen Gebieten wohnen, flüchten überstürzt ins Landesinnere. Mit Personenkontrollen versuchen die Behörden, die Übersicht zu behalten, doch sie haben Mühe, die Identität der Flüchtenden zu überprüfen. Aus diesem Grund fordert das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Kantone auf, allen Einwohnerinnen und Einwohnern über 15 Jahre unverzüglich Identitätskarten mit Fotografien auszustellen.

Bei der Herstellung der offiziellen Bilder kommen auch Amateure zum Zug – unter ihnen der 26-jährige dienstuntaugliche Maschinenschlosser Georg Vogt (1914–1999): Er ist der Einzige, der im solothurnischen Aedermannsdorf eine Kleinbildkamera besitzt. Schon im Juni 1940 fotografiert er rund 450 Personen in drei Gemeinden des Bezirks Thal. Er porträtiert sie am liebsten im Freien und meidet direktes Sonnenlicht, wie er es in einem Lehrbuch gelesen hat. Und er sucht natürliche Situationen: Häufig nimmt er die Personen in ihren Gärten oder auf ihren Obstwiesen auf, aus leicht erhöhter Position und respektvoller Distanz.

Der 53-jährige Metzger und Landwirt Adelbert Eggenschwiler-Meister wirkt recht entspannt, obschon es ein feierlicher und ernster Moment sein muss, für den amtlichen Ausweis zu posieren. Er trägt seinen besten Anzug und rückt seine Handprothese unübersehbar in den Vordergrund; ein «wahres» Bild soll nichts verbergen. Leicht überbelichtet, fehlt dem Gesicht die feine, schön abgestufte Zeichnung – doch gerade dadurch schreibt sich die Notlage der Zeit in die Aufnahme ein. Das Porträt berührt auch deshalb, weil der Fotograf so viel mehr zeigen möchte als den eng beschnittenen Kopf, der, auf ein Stück Papier geklebt, die Identität des Mannes belegen soll.

Der Zauber nach der Show

Jutta Colberg, Circus Knie, 1953.

In den 1950er Jahren widmet sich eine Reihe bedeutender Fotografen und Filmer der Welt der Schaustellerinnen und Clowns: 1952 publiziert Robert Frank eine Fotoserie zum Thema Zirkus, 1954 kommt Fellinis «La Strada» in die Kinos, parallel dazu wird in mehreren Bildbänden das ungebundene Bohème-Leben der Artistinnen und Artisten sinnlich gefeiert. Dabei geht es vor allem um den Blick hinter die Kulissen, wo man eine Gegenwelt zur ideologisch festgefahrenen, in Konventionen erstarrten Gesellschaft findet. Allerdings geraten Clowns und Tramps schnell in Verdacht, auf der falschen Seite zu stehen, denn in der Zeit des Kalten Kriegs stellen diese Aussenseiter auch die bürgerliche Ordnung infrage. Charlie Chaplin wird 1952 als Kommunist diffamiert und aus den USA ausgewiesen.

Im folgenden Jahr fotografiert Christian Staub (1918–2004) die Artistin Jutta Colberg im Zirkus Knie, dessen Vorstellung Chaplin als Zuschauer im Schweizer Exil erlebt. Staub zeigt Colberg nicht bei ihrem Auftritt in der Manege, sondern in einem ruhigen Moment danach. Dem lauten Glamour der Vorstellung stellt er diese intime und berührende Szene gegenüber: In einer schlichten Metallschüssel sitzend, spült sie sich den Goldglitter vom Körper. Es ist, als ob darunter die wahre Person zum Vorschein käme – eine verletzliche und in sich gekehrte junge Frau.

Dabei verrät ihre anmutige Geste und Haltung, dass sie zu posieren und gemeinsam mit dem Fotografen eine Badeszene zu gestalten versteht, die sich in eine kunsthistorische Tradition einfügt. Obschon grelles Blitzlicht zum Einsatz kommt, tritt die Artistin sanft und zauberhaft aus der Dunkelheit hervor. In Staubs Bildessay «Circus», 1955 zusammen mit Zeichnungen der Künstlerin Hanny Fries veröffentlicht, ist diese Badende Teil der grossen Zirkusfamilie, die dem Publikum einen kurzen Ausbruch aus der Prüderie und Enge des damaligen Alltags ermöglicht.

Schönheitsfleck

Laurence Kubski, Sommerkomposition, 2019.

Warum hat die Fotografin Laurence Kubski (geb. 1986) dieses kleine Tierchen nicht von der zarten Lotusblüte entfernt? – Insekten spielen in der chinesischen Kultur eine wichtige Rolle. Früher beobachtete man ihr Verhalten, um den Zeitpunkt von Aussaat oder Ernte zu bestimmen; Maler und Dichter verewigten sie gerne in ihren Werken. Vor allem Grillen galten als Glücksbringer und Hoffnungsträger: Einerseits schätzte man ihren individuellen «Gesang», weshalb man sie als Haustiere hielt, anderseits wurden einige angriffslustige Arten in Miniarenen zum Kampf gegeneinander angestachelt. Solche jahrhundertealten Traditionen waren zwar während der Kulturrevolution verboten, seit einiger Zeit sind sie jedoch wieder zu einem beliebten Zeitvertreib geworden.

Für ihre Arbeit «Crickets» hat sich Laurence Kubski in China auf die Suche nach den Grillen gemacht – und dabei eine blühende Szene gefunden. Ihr fotografischer Essay berichtet von der Jagd nach den besten und stärksten Exemplaren, vom Handel mit kleinen Holzkäfigen sowie von Menschen, die sich von diesen Tieren verzaubern lassen. Kubski beleuchtet ein mitunter mafiöses Geschäft, bei dem für einzelne Grillen horrende Geldsummen bezahlt werden, und gibt Einblick in eine wenig bekannte Variante der in China so verbreiteten Spielsucht.

Es gelingt ihr aber auch, die in der Tradition verankerte Poesie bei ihrer Darstellung der Insekten nachzuempfinden. So präsentiert sie, neben präzisen dokumentarischen Bildern, eine Reihe von Meditationen über das Zusammenspiel von Ästhetik und Symbolik. Die Lotusblüte, umrahmt von einer Welschen Mispel, steht nach chinesischer Lesart für die Fülle des Sommers und die Harmonie. Und die kleine Grille könnte man als einen Schönheitsfleck bezeichnen: Er steigert das Glücksgefühl, das die sich öffnende Blume vermittelt, und erinnert zugleich an deren Vergänglichkeit.

Langer Schatten

Hans Peter Klauser, Waldspaziergang, Schweiz, 1933.

Eine geheimnisvolle Unruhe erfüllt die Szene, die Hans Peter Klauser zu Beginn der 1930er Jahre in der Nähe von Zürich fotografierte. Liegt es an der tief stehenden Sonne, die das Paar wie ein Scheinwerfer von der Seite her beleuchtet, so dass ihre langen Schatten auf den Boden und auf das dichte Geäst im Hintergrund fallen? Oder sind es die Bewegungen der beiden Figuren, die diesem «Waldspaziergang» alle Gemütlichkeit nehmen? Das Paar scheint in Eile zu sein: Die schwingenden Arme der Frau deuten auf einen schnellen Schritt, und der Mann hält wohl seinen Hut in der Hand, damit er ihm nicht vom Kopf fliegt. Irritierend vor allem die dritte Figur im Bild: Wie ein Phantom legt sich der Schatten des Fotografen über den hellen Mantel seines vorbeihuschenden Gegenübers – das Fotografieren wird fast zu einem physischen Akt.

Hans Peter Klauser (1910–1989) gelang diese Aufnahme, als er noch im Ingenieurstudium war, wobei er sich schon damals mehr mit technischen Fragen rund um die Fotografie befasste als mit seinem Studium. Dieses brach er 1935 ab, um sich bei seinem Vorbild Gotthard Schuh zum Fotografen auszubilden. Seinen Lebensunterhalt bestritt Klauser mit Reportagen, als Werkfotograf in der Industrie und als Spezialist für fotografische Grossformate.

Doch sein wahres Talent zeigte sich, wenn er seinem Hang zur Poesie nachgehen konnte. Auf viele seiner atmosphärisch dichten Bilder, entstanden in den Strassen von Zürich oder Paris, trifft die Bezeichnung «poetischer Realismus» zu. Im Bild «Waldspaziergang» bleibt das meiste unaufgelöst – von der Identität der Figuren bis zur Frage nach ihrer Beziehung; umso mehr regt es zum Phantasieren an.

Der unsichtbare Feind

Tomas Wüthrich, aus der Serie «Hof Nr. 4233», 1999/2000.

Die ungemähte Wiese füllt den grössten Teil des Bildes: ein vom Wind zerzaustes Fell, ohne klare Ausrichtung und ohne Tiefe. Im Vordergrund neigen sich die Gräser in alle Richtungen, im Hintergrund verdichten sie sich zu einem Horizont aus feinsten Strichen, darüber hängt ein stumpfer, grauer Himmel. Ungemütlich wirkt diese Szene vor allem wegen der Bäuerin, die wie ein mittelalterlicher Krieger durch die Landschaft stürmt. Die Heugabel ist ihr Langspiess, das hohe Gras ihr Schlachtfeld, in dem der unsichtbare Feind lauert. Aber was für ein Kampf wird hier ausgetragen? In den Jahren 1999 und 2000 machte es sich der 1972 geborene Fotograf Tomas Wüthrich zur Aufgabe, die Auflösung des elterlichen Bauernhofs in Kerzers mit der Kamera zu begleiten – stellvertretend für Tausende von Höfen, die in den 1990er Jahren aufgegeben werden mussten.

Für ihn ging es aber nicht nur um eine soziologische Studie zur Agrarreform oder ein zeitgeschichtliches Dokument des «Bauernsterbens». Vielmehr setzte er sich auf diese Weise nochmals mit Haus, Stall, Vieh und dem Terrain seiner eigenen Kindheit auseinander, mit dem dreissigjährigen Kampf seiner Eltern ums wirtschaftliche Überleben. Sein visuelles Tagebuch ist die Aufarbeitung einer Zeit, die vom verzweifelten Festhalten an einer überholten Lebensform geprägt war. Die Fotografien, die er erst zwanzig Jahre später in einem Buch mit dem lapidaren Titel «Hof Nr. 4233» zusammenfasste, zeigen eine eindrückliche Mischung aus emotionaler Nähe und nüchterner Distanz. Manchmal sind sie rätselhaft-hintergründig, dann wieder zärtlich und mitfühlend. Die Mutter, die gegen den unsichtbaren Feind zu kämpfen scheint, findet ein Pendant im Fotografen, der mit der Kamera die Geister seiner Kindheit zu bannen versucht.

Im Karo vereint

Gebrüder Bruder: Frauen mit Kind, Daguerreotypie, 1850er-Jahre. Das Original dieser Daguerreotypie ist derzeit zu sehen in der Ausstellung «Nach der Natur. Schweizer Fotografie im 19. Jahrhundert» in der Fotostiftung Schweiz, Winterthur (bis 30. Januar).

Was zuerst auffällt, sind die Stoffe: ein Monument aus sorgfältig arrangierten Textilien, in deren Karomuster die zwei Frauen und der Junge zu einer Einheit verschmelzen. Das Bild ist eine Daguerreotypie aus dem Neuenburger Atelier «Gebrüder Bruder», aufgenommen in den 1850er Jahren, als die Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte. Für das nach Louis Jacques Mandé Daguerre benannte Verfahren wurden silberbeschichtete Kupferplatten verwendet, auf denen das Licht, das in die Kamera eindrang, feine Zeichnungen hinterliess. Die anschliessend fixierten Belichtungen faszinieren bis heute durch ihre Präzision und Lebendigkeit. Dass man auf diese Weise fast ohne menschliches Zutun Bilder «nach der Natur» erzeugen konnte, war in den Augen der Zeitgenossen eine Sensation.

Gross war denn auch der Erfolg bei der wohlhabenden Kundschaft, die sich die teuren Unikate leisten konnte. Über 90 Prozent der erhalten gebliebenen Daguerreotypien zeigen Porträts. Obschon die abgelichteten Personen häufig unbekannt sind, verraten sie einiges über ihr Milieu und ihre Zeit.

So lässt diese Aufnahme der Gebrüder Bruder die Vermutung zu, dass die beiden Damen Schwestern sind: Aus dem eingekauften Stoff wurden gleich mehrere Kleider genäht. Symmetrisch postiert, dominant und beschützend zugleich, zeigen die Frauen dieselbe Nähe zum Jungen.

Keine von ihnen scheint ihren eigenen Sohn zu präsentieren – dazu ist wohl auch der Altersunterschied zu gross. Haben sie den Platz der abwesenden oder verlorenen Mutter eingenommen? Das Buch als Requisit deutet auf Erziehung zu Sittsamkeit oder Frömmigkeit hin, auf Vermittlung von Kultur und Bildung. Nimmt der Knabe die prominente Rolle im Zentrum ein, weil er der Stammhalter ist? Vieles bleibt Spekulation. Aber es gibt kaum Zweifel daran, dass hier – selbst ohne klassisches Elternpaar – der Zusammenhalt der bürgerlichen Familie zelebriert wird.

Was für eine Illusion

Making of «Tsunami» (von einem unbekannten Touristen, 2004), 2015

Noch ist das Ferienparadies mit Palmen, Pool und Liegestuhl intakt, das stille Wasser lädt zum Bade. Doch die unabwendbare Katastrophe ist schon da: eine brodelnde, schmutzige, tödliche Wasserwand, welche die Idylle im nächsten Moment in eine apokalyptische Landschaft verwandeln wird. Die Aufnahme ging um die Welt, weil sie die unfassbare Gewalt jener Flutwellen sichtbar macht, die am 26. Dezember 2004 infolge eines Erdbebens über Südostasien hereinbrachen. Dass sie einem Amateurvideo entstammt, verstärkt ihre Horrorwirkung; das brutale Aufeinanderprallen von vermeintlichem Paradies und realer Hölle weckt Urängste. Dieses Bild, mittlerweile eine historische Ikone, prägt bis heute unsere Wahrnehmung des Ereignisses. Es ist Teil einer kollektiven Erinnerung geworden, in der sich Fakten und Phantasie vermischen. Dieses «Überschreiben» der Wirklichkeit durch einprägsame Fotografien ist denn auch das Thema der Arbeit «Icons», mit der das Zürcher Künstlerduo Jojakim Cortis (geb. 1978) und Adrian Sonderegger (geb. 1980) international bekannt wurde.

Ab 2012 bauten sie in ihrem Atelier Dutzende von Ikonen, die unser visuelles Gedächtnis besetzen, in aufwendiger Kleinstarbeit nach – mit Papier, Karton, Sand, Holz, Textil, Watte, Styropor, Gips, Zement, Farbe und viel Klebstoff. Aus einem ganz spezifischen Blickwinkel fotografiert, verblüffen und faszinieren die Modelle durch ihre Perfektion. Doch indem sie die verschiedenen Wirklichkeitsebenen ineinandergreifen lässt, funktioniert die lustvolle und listige Bricolage von Cortis und Sonderegger auch auf einer medienreflexiven Ebene: Das Foto von der modellhaften Darstellung einer fotografierten Szene ist das Abbild des Abbilds des Abbilds. Die Illusion, wonach eine Fotografie als wahres Zeugnis eines historischen Ereignisses gelten könnte, fällt in sich zusammen, wenn man die Werkzeuge, Materialien und andere Spuren des «Making of . . .» entdeckt. Fotografie ist immer eine perspektivische Verkürzung der Wirklichkeit.

Auf der Schattenseite

Rob Gnant: Jugendlicher Arbeiter beim Sortieren der Kohle, Borinage, Belgien, 1953.

1949 stellt der Basler Kunsthistoriker Georg Schmidt den Schweizer Fotoschaffenden ein schlechtes Zeugnis aus: Er kritisiert die «Schönfärberei» und vermisst «die eminent photographische Lust am Enthüllen bisher verbotener Wahrheiten, die eminent photographische Lust am Grauen wie an der Poesie des Zwielichthaften». Ungefähr zur gleichen Zeit macht sich eine neue Generation von Fotografinnen und Fotografen auf, die klassischen Konventionen des guten Bilds über Bord zu werfen; ihr frecher, lebensnaher und subjektiver Stil erregt Aufsehen. Einer von ihnen ist Rob Gnant, geboren 1932 in Luzern, der sich nach dem Abschluss seiner Fotografenlehre als Reporter zu profilieren hofft. Hungrig, die Welt und das Leben ausserhalb der beschützten Schweiz zu entdecken, fährt er 1953 nach Belgien und nimmt eine Stelle als «Mädchen für alles» in einem Altersheim bei Elouges an. Vor allem aber interessiert er sich für die nahe gelegene Borinage, eine Gegend mit zahlreichen Kohlengruben, die er in der Freizeit mit seiner Kamera erkundet. Für eine gute Reportage fehlen ihm indes Bilder aus dem Innern der Gruben. Weil der Zutritt für Fotografen verboten ist, lässt sich Gnant von einer Grubengesellschaft als Handlanger anstellen. Als er schliesslich einfahren darf, schmuggelt er die Kamera im Brotsack mit und fotografiert heimlich. Trotz miserablen Lichtverhältnissen gelingen ihm unter Tag und in den vorgelagerten Industrieanlagen eindrucksvolle Aufnahmen, darunter das Porträt des 14-jährigen Sohns eines italienischen Grubenarbeiters, der Kohle sortiert – wenn er 18 ist, darf auch er einfahren. Mit dieser Fotografie gibt der 21-jährige Rob Gnant eine überzeugende Antwort auf die Kritik des angesehenen Kunsthistorikers: Die Enthüllung «bisher verbotener Wahrheiten» ist darin ebenso enthalten wie die «Poesie des Zwielichthaften». Über das individuelle Schicksal hinaus steht das Bild für die damals ungern gesehene Schattenseite des beginnenden Wirtschaftswunders.

Gipsfüsse

Alberto Giacometti im Atelier in Paris, um 1960.

Das klassische Künstleratelier ist ein inspirierender Ort: ein Raum, in dem Ideen und Phantasien materielle Gestalt annehmen, von Kreativität durchdrungen und meist voller Spuren, die vom Ringen um das gültige Werk erzählen. Alberto Giacomettis Pariser Atelier war in dieser Hinsicht exemplarisch. Es war vollgestopft mit unfertigen Skulpturen, die Wände übersät mit Skizzen; die Gipssedimente, die den Boden bedeckten, bildeten immer wieder neue Formationen.

Der Fotograf Ernst Scheidegger (1923–2016), ausgebildet an der Zürcher Kunstgewerbeschule und mit Giacometti befreundet, genoss einen privilegierten Zugang zu dieser magischen Welt. So durfte er 1960 in Giacomettis Atelier fotografieren, während der Meister seine ganze Energie auf eine Plastik verwendete, die für einen Platz in New York bestimmt war. Aus der damals entstandenen Fotoserie sticht eine Aufnahme heraus: Sie zeigt rechts die Künstlerbeine in gipsbesudelter Hose, links die Stelzenbeine einer Figur, die ihrem Schöpfer davonzueilen scheinen.

Die kleine Szene, die durch das seitlich einfallende Licht räumliche Tiefe gewinnt, wirkt wie eine Metapher für Giacomettis unaufhörliche Suche nach Perfektion. Der Künstler schwankte jeden Tag zwischen Erfüllung und Verzweiflung. Oft überarbeitete er das Resultat, ohne je ans Ziel zu gelangen – oder zerstörte es, um gleich darauf von Neuem zu beginnen. Vom Unvollendeten, das sich durch Giacomettis Werk zieht, erzählt auch Scheideggers Fotografie. Reduziert auf die Beine, zeigt sie Stillstand und Bewegung zugleich – als hätte der Künstler seiner Skulptur gerade Leben eingehaucht. Während er zur Säule erstarrt, stiehlt sie sich leichtfüssig davon.

Sperrige Idylle

Nicolas Faure: A9 – Le pont de Riddes, Dezember 1997.

Wie eine künstliche Kulisse sitzt das Panorama der schneebedeckten Walliser Alpen auf einem Bauwerk, das unschwer als Seitenwand einer Autobahnbrücke zu erkennen ist. Die Umkehrung der Verhältnisse ist perfekt: Nicolas Faure (* 1949) richtet seine Kamera mit Vorliebe genau auf jene Erscheinungen, die in Landschaftsfotografien meist ausgeblendet werden. Der elegant über dem Boden schwebende Betonriegel und sein Schatten sind so dominant ins Bild gesetzt, dass die gewohnte Wahrnehmung der Berge schlagartig in sich zusammenfällt.

Faure treibt die Umwertung auf die Spitze, indem er die Landschaft bei schönstem Postkartenwetter aufnimmt und seine Fotografie als grossformatiges, gemäldeartiges Tableau präsentiert.

In der Schweiz gehörte er zu den Ersten, die konsequent auf Farbe setzten. Mit umfangreichen Projekten sucht er immer wieder nach dem ungeschönten Gesicht der Gegenwart – aber nicht als Kritiker, sondern als nüchterner, unaufgeregter Beobachter von verdrängten und übersehenen Tatsachen. Faures Buch «Switzerland On the Rocks» (1992), das der zwanghaften Dekoration von Gärten mit «wilden» Felsbrocken nachgeht, fand eine Fortsetzung in «Autoland» (1999), einem Essay über die Transformation der Landschaft durch technische und bauliche Eingriffe, und schliesslich in «Landscape A» (2005), einer Arbeit über Autobahnen, zu der auch das sperrige Bild aus dem Wallis gehört.

Grosse Hände

Roberto Donetta, Bleniotal, 1904–1932.

Mit grossen, starken Fingern umfasst der Junge den Unterarm des Mädchens. Kaum zu glauben, dass die Hand diesem Halbwüchsigen gehört. In Metzgerschürze und Kittel, darunter eine Krawatte, präsentiert er sich als Lehrling oder Angestellter. Neben ihm, vom Fotografen auf die richtige Höhe gebracht, steht wohl seine Schwester. So kann sie der Junge beschützend zu sich hinziehen, sie festhalten, wie sie die Katze, die wohl lieber davonspringen würde.

Im Bleniotal, einem kargen Tessiner Bergtal, war geschwisterliche Fürsorge zu Beginn des 20. Jahrhunderts wichtig; viele Familien mussten auswandern, um zu überleben, während die Daheimgebliebenen auch auf die Arbeitskraft ihrer Kinder angewiesen waren, die einen Beitrag zur Ernährung vielköpfiger Haushalte leisteten.

Das berührende Doppelporträt ist dem Autodidakten Roberto Donetta (1865–1932) zu verdanken, der als Samenhändler regelmässig das ganze Bleniotal durchwanderte. Was er verdiente, investierte er in die Fotografie. Bald wurde der Sonderling zum Chronisten des Tales, das er kaum je verliess – mit Porträts, Hochzeitsbildern, zahlreichen Aufnahmen von Kindern, die ernst und feierlich in die Kamera blicken. Meistens sehen sie wie kleine Erwachsene aus. Doch mit der Fotografie brachte Donetta auch die Poesie ins Tal. Wenn er mit seiner schweren Glasplattenkamera auftauchte, wurde er zum Regisseur, der die Umgebung in ein Studio verwandelte, mit den wenigen verfügbaren Requisiten virtuos improvisierte und liebevolle Kompositionen erfand. Donetta war ein verkannter, zuweilen verzweifelter Künstler in einer abgeschiedenen Gegend, ganz seiner Leidenschaft und seinen Träumen verfallen. Am Ende zerbrach er daran.

Japanische Meerjungfrau

Ernst A. Heiniger, Seegras-Taucherin, Filmszene aus Ama Girls (USA, 1958), um 1956.

Wochenlang fuhren Ernst A. Heiniger (1909–1993) und seine Frau Jean die japanischen Küste entlang, um den richtigen Ort für einen Film zu finden, den sie 1956 im Auftrag von Walt Disney realisierten. Disney hatte die neue Dokumentarfilm-Reihe «People and Places» lanciert und, als er die «Weltausstellung der Photographie» in Luzern besuchte, den Schweizer Fotografen und Kameramann entdeckt.

Heiniger wurde sogleich für drei Filme engagiert – einen über die Schweiz und zwei über Japan. Der auf einem Bauernhof in Urdorf aufgewachsene Fotograf übersiedelte in die USA, begann eine Karriere in Hollywood und stellte sich begeistert den neuen Herausforderungen. Für «People and Places» eignete sich Heiniger zum Beispiel das neuartige Cinemascope-Verfahren mit Breitbild an, wofür es damals nur Farbfilme mit schwacher Lichtempfindlichkeit gab. Dem dokumentarischen Ansatz zum Trotz arbeitete er mit studioähnlichen Inszenierungen und künstlichem Licht, um den technischen Mangel des Filmmaterials auszugleichen.

Eine Tagesreise westlich von Tokio fand Ernst A. Heiniger einen Ort nach seinen Vorstellungen: das archaisch wirkende Fischerdorf Inatori. Er wählte einige Dorfbewohner aus, arrangierte sie zu einer Familie und liess sie ihren «authentischen» Alltag spielen. Yukiko – im richtigen Leben eine 18-jährige Friseuse – gehört im Film zu den mit besonderen Fähigkeiten ausgestatteten Taucherinnen. Minutenlang bleiben sie unter Wasser, um das begehrte Seegras zu ernten.

Der 30-minütige Film «Ama Girls» wurde 1959 mit einem Oscar ausgezeichnet und beflügelte Heinigers weitere Karriere. Zwischen den Dreharbeiten waren am Set auch zahlreiche Fotografien entstanden, wie diese Aufnahme der gerade dem Meer entstiegenen vermeintlichen Taucherin. Als eine Art Meerjungfrau verkörpert sie ein Phantasma: schön, geheimnisvoll, exotisch und unnahbar.

Perfekt zerstört

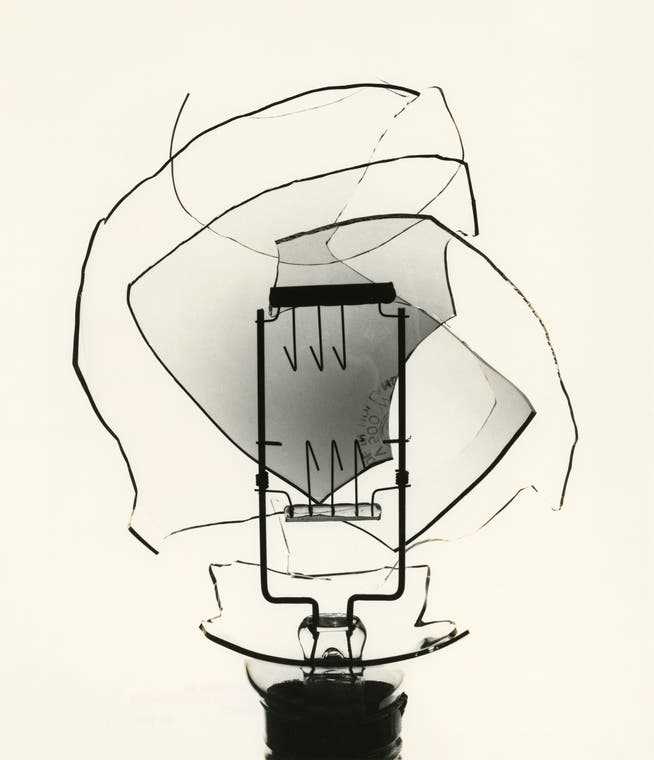

Luzzi und Michael Wolgensinger, Glühbirne, 1968

Die zerbrochene Glühbirne wirkt wie eine Antwort auf Hans Finslers Ikone der makellosen Eier. In dessen Fotoklasse an der Zürcher Kunstgewerbeschule lernten sich Luzzi Herzog (1915–2002) und Michael Wolgensinger (1913–1990) kennen. 1936, zwei Jahre vor ihrer Hochzeit, gründeten die beiden ein Atelier für Sachaufnahmen, Bildberichte und Werbung.

In den folgenden fünf Jahrzehnten mussten sich die Bildideen an die Ästhetik der Zeit und die Wünsche der Kundinnen und Kunden anpassen: Es entstanden üppige, zum Teil humoristische Inszenierungen der zu bewerbenden Objekte; auch für Farbfotografie wurde das Atelier Wolgensinger bekannt. Doch die Aufnahme der Glühbirne aus dem Jahr 1968 paraphrasiert die Neue Fotografie der 1920er und 1930er Jahre: In grösster Präzision wurden die Scherben so angeordnet, dass sie doch an eine kompakte Birnenform erinnern. Sie wurden so gekonnt beleuchtet, dass sich die Kanten wie schwarze Linien vom weissen Hintergrund abheben und im Zentrum das Glas dunkler getönt ist.

Ein Meisterwerk der Produktfotografie, das sich aber dem Zweck der Reklame verweigert – die dargestellte Glühbirne ist zwar als solche noch zu identifizieren, aber in diesem Zustand nutzlos. Das Bild wiederum wird in dieser Kombination von Zerstörung und Perfektion zum Selbstzweck, zum Kunstwerk.

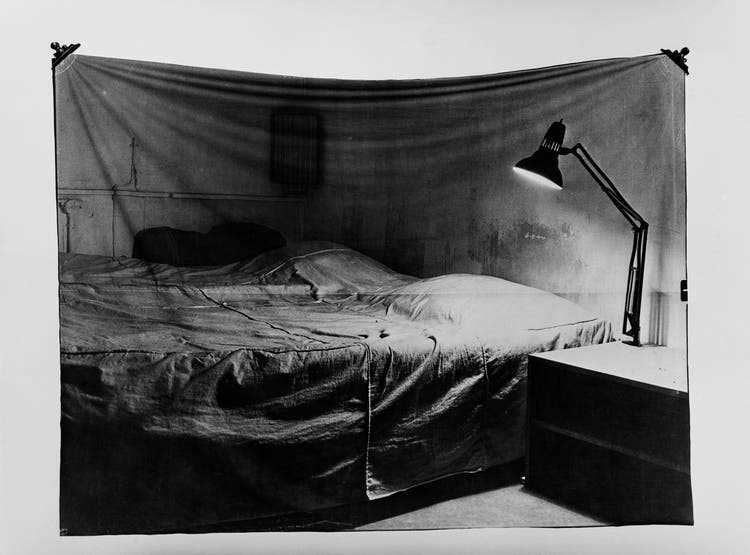

(K)ein gewöhnliches Bett

Balthasar Burkhard, Markus Raetz, Das Bett, 1969/1970.

Fotografien eröffnen Räume. Oft dringt der betrachtende Blick durch die Oberfläche des Bildes, er gilt der dargestellten Szene und ignoriert das Medium. Gegen einen solchen Zugang sträubt sich die Fotografie dieses kargen Interieurs – eine fleckige Wand, ein Bett, das von einer Schreibtischlampe beleuchtet wird.

Die Aufnahme entstand 1969, als Balthasar Burkhard (1944 bis 2010) seinen Künstlerfreund Markus Raetz (1941 bis 2020) in dessen Atelier in Amsterdam besuchte. Für eine Ausstellung im Kunstmuseum Luzern vergrösserten die beiden das Bild ein Jahr später in einer Breite von 2,60 Metern auf Fotoleinwand. Mit der ungewohnten Materialität und dem grossen Format forderten sie zur kritischen Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung auf, ganz im Sinne des Satzes «The medium is the message» des Soziologen Marshall McLuhan von 1964.

Die abfotografierten Falten der Bettdecke und die tatsächlichen Falten der Leinwand überlagern sich, Räumlichkeit und Oberfläche vermischen sich. Wenn es um die Erzeugung der perfekten Illusion geht, so ist die Fotografie der Malerei überlegen. Als künstlerisches Medium jedoch musste sie sich zu Beginn der 1970er Jahre erst noch beweisen. Mit konzeptuellen und monumentalen Werken wie diesem unterwanderte das Duo Burkhard/Raetz die gängigen Sehgewohnheiten – eine Grenzüberschreitung, die der Fotografie den Weg in die Museen ebnete.

Ein ruhender Pol

Philipp Giegel, Auf dem Löwenplatz Zürich, 1950

Als Hausfotograf der Schweizerischen Zentrale für Verkehrsförderung prägte Philipp Giegel (1927–1997) 43 Jahre lang das Erscheinungsbild der Tourismuswerbung. Der Absolvent von Hans Finslers Fotoklasse an der Zürcher Kunstgewerbeschule machte unzählige Aufnahmen von Skifahrerinnen und Wanderern vor Bergpanoramen. Besonders gern fotografierte er sportliche Wettkämpfe, die es ihm erlaubten, Geschwindigkeit und Dynamik auf spektakuläre Weise darzustellen. Auch bei der in Zürich festgehaltenen Strassenszene spielt Bewegung eine wichtige Rolle – den Mittelpunkt der Komposition jedoch beansprucht eine statuenhafte Figur: Die in Mantel und Decke gehüllte Zeitungsverkäuferin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, während es die Welt um sie herum eilig hat.

Der Skirennfahrer auf dem Cover der feilgebotenen Zeitschrift rast gleich zweifach den Berg hinunter. Ein Passant hastet vorbei und übersieht die Protagonistin geflissentlich. Ein Fensterputzer wirbelt seinen Lappen übers Glas. Drei Menschen begegnen sich auf engstem Raum, doch keiner beachtet den anderen. Der vierte Akteur ist der Fotograf, der die Zeit anhält und sich so zum Komplizen der Zeitungsverkäuferin macht. Die Stadt ist nur indirekt und seitenverkehrt in den Schaufenstern zu erkennen. So erscheint sie flüchtiger, fragiler als die im Zentrum thronende Frau, die sich auf ihre Weise gegen die Vergänglichkeit auflehnt.

Ein Kino in vier Bildern

Werner Gadliger, aus der Maquette des Buches Begegnungen, vor 1979

Ein Clown, ein Verrückter, ein Strassenkünstler, ein Stadtoriginal? Die eigenwilligen Gesten des Mannes verweigern sich der Einordnung in bekannte Kategorien. Doch gelingt es ihm mit der seltsamen Aufführung, Passantinnen und Passanten zum Verweilen – und Mitmachen – einzuladen. Vier Aufnahmen genügen Werner Gadliger (* 1950), um die Statik der Fotografie aufzulösen. Die Bildergeschichte wird zum animierten Daumenkino. Wobei «animiert» auch mit der Bedeutung «beseelt» übersetzt werden darf: Wer durch Gadligers Buchmaquette «Begegnungen» von 1979 blättert, trifft auf höchst reale Individuen.

Es sind liebevolle fotografische Zwiegespräche, als Gleichberechtigte sind sich die Protagonisten der Annäherungen des Fotografen bewusst. Oft reagieren sie auf seine Präsenz mit Blicken oder Grimassen. «Ich fotografiere Menschen nicht, um sie blosszustellen, sondern um ihre Einzigartigkeit festzuhalten», schreibt Gadliger. Zum Auftritt kommen Originale und Aussenseiterinnen ebenso wie Künstler – Bildhauer, Malerinnen, Filmschaffende und Schriftsteller. Ob bekannt oder unbeachtet, ihnen fühlt sich Gadliger verwandt. Sein Werk liest sich wie ein Manifest für Diversität, ein Plädoyer gegen Kleingeist. Auch seine absurden Gedichte und surrealistischen Zeichnungen belegen: Hier tut sich ein grosszügiges Weltbild auf, in dem vieles Platz hat.

Rhythmik-Studie

Walter Schwabe, Rhythmik-Studie in der Tanzschule Suzanne Perrottet, 1927

Die Tänzerin beherrscht das Bild: in der Bewegung erstarrt, den Kopf wie in Trance nach hinten geworfen, einen Arm ausgestreckt, als würde sie nach einem Sonnenstrahl greifen. Ihre Hand markiert die Spitze eines kompositorischen Dreiecks, in dessen Ecken die am Boden sitzenden Elevinnen mit Zimbel, Tamburin und Triangel den Rhythmus angeben. Sie beobachten und stützen die Darstellung dieses Körpers, der sich im luftigen Hemdchen hell vom Hintergrund abhebt.

Die Rhythmik-Studie von Walter Schwabe (1887–1961) vermittelt Konzentration und Hingabe – und die Modernität der Tanzschule von Suzanne Perrottet. Sie war eine Pionierin des Ausdruckstanzes, der als Bestandteil einer lebensreformerischen Utopie entwickelt wurde.

Der klassische Aufbau der Fotografie und die technische Umsetzung als Bromöldruck stehen im Kontrast zur Radikalität des neuen Tanzes – das Bild folgt den Konventionen des Piktorialismus, dem die Malerei als Vorbild diente. Tatsächlich war Schwabe, ein gelernter Lithograf, bis 1914 in München als Maler tätig, bevor er in die Schweiz emigrierte, um nicht in den Krieg eingezogen zu werden. In Zürich betrieb er von 1915 bis 1961 ein Fotoatelier und spezialisierte sich neben Porträt-, Sach- und Modeaufnahmen auf Tanzfotografie. Offenbar war seine Faszination für die moderne Körpersprache aber grösser als sein Interesse an der Bildsprache avantgardistischer Fotografie.

Der Augenblick danach

Candid Lang, Zuschauer und Polizei nach dem Rolling-Stones-Konzert im Hallenstadion Zürich, 14. April 1967

Es war der Moment, als die Welle des internationalen Showbiz über die behäbige Schweiz schwappte, und zwar mit solcher Wucht, dass randalierende Fans aus der Bestuhlung des Zürcher Hallenstadions Kleinholz machten – das Gastspiel der Rolling Stones am 14. April 1967. Die Fotografie von Candid Lang (1930 bis 2006) dokumentiert den Auftakt zu den nachfolgenden Jugendrevolten, die etwa als «Globuskrawall» (1968) oder als «Opernhauskrawall» (1980) in die Geschichte eingingen. Das harte Durchgreifen der Stadtpolizei bildete den Nährboden für die Auseinandersetzungen, die sich häufig anlässlich von kulturellen Veranstaltungen entzündeten.

Lang war als äusserst produktiver Fotograf eine Grösse in der Schweizer Pressefotografie. Dem Ideal der Unverfälschtheit folgend, wirken seine Reportagen und Porträts zahlreicher Persönlichkeiten bis heute frisch und spontan. Die Aufnahme aus dem Hallenstadion lebt von einer besonderen Spannung: Sie zeigt aus erhöhter Perspektive eine chaotische Situation. Das Stadion ist hell erleuchtet und gleicht einem Schlachtfeld. Zwar sind die eigentlichen Ausschreitungen im Anschluss an das Konzert bereits vorüber, doch zeugen Hunderte umgestossener und zerstörter Klappstühle von der Brachialität des Geschehenen. Die Ausschreitungen rückten in den Mittelpunkt der medialen Berichterstattung, die Fans stahlen den Rolling Stones gewissermassen die Show.

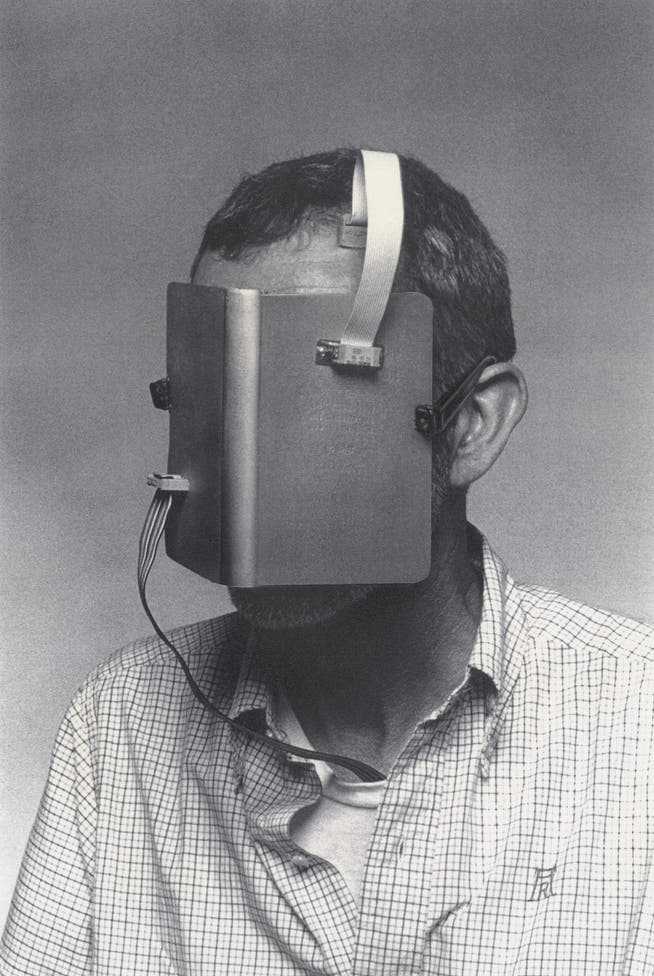

Totale Vernetzung

Art Ringger, Fotomontage aus der Serie Vom Bücherwald zum Datennetz, 1995

Das verkabelte Notizbuch im Gesicht des Mannes lässt uns heute an eine Virtual-Reality-Brille denken, die dreidimensionale Welten simuliert. Es verdeckt aber auch die Sicht des Mannes und hindert ihn daran, etwas wahrzunehmen. Verhelfen die elektronischen Medien zu neuen Einsichten – oder verhindern sie sie? Art Ringger (*1946) scheint diese Frage prophetisch vorwegzunehmen. Zwar hatte der Personal Computer schon 1995, als das Bild entstand, seinen Siegeszug angetreten. Seither aber ist die Ablösung der Gutenberg- durch die Turing-Galaxis exponentiell vorangeschritten: Vernetzte Computer haben das Buch als globales Leitmedium abgelöst. Ringgers Serie Vom Bücherwald zum Datennetz thematisiert diesen Medienwandel mit Witz, Scharfsinn und nicht zuletzt viel technischem Können.

Der «Fotomontör», wie er sich nannte, machte sich einen Namen als Meister der analogen Fotomontage, bevor diese durch die digitale Bildbearbeitung zum Kinderspiel wurde. Sein Werk fällt in diese Transformationsphase: Der Übergang vom Fotoabzug zur frei zirkulierenden Bilddatei hat auch seinen Umgang mit der Fotografie radikal verändert. Art Ringgers Stil ist hyperrealistisch, oft ausgehend von analogen schwarz-weissen Montagen, die er mit Airbrush-Technik handkolorierte. Ein Markenzeichen, mit dem er sein Publikum verblüffte – und das der Fotograf und Illustrator äusserst versiert zu Zwecken der Satire, Werbung und Kunst einsetzte.

Böse Überraschung

Jules Decrauzat, Absturz des Fliegers François Durafour, Collex bei Genf, 1911

Mit gebrochenen Flügeln liegt der Doppeldecker von François Durafour im Dickicht von Bäumen und Sträuchern – ein weiterer Schweizer Flugpionier hat am 23. Juli 1911 in der Nähe von Genf den Kampf gegen die Schwerkraft verloren. Der Fotograf Jules Decrauzat (1879–1960) ist auf einen Baum geklettert, um die Szene gut ins Bild zu rücken. Aus der Vogelperspektive sieht man vor allem die Sommerhüte der elegant gekleideten Personen, die sich um das Wrack drängen. Doch wer das Bild genau absucht, macht eine böse Entdeckung: In der unteren linken Ecke, halb verdeckt von Blättern, ist das Gesicht eines Mannes zu erkennen, zweifellos der Pilot. Seine Augen sind geschlossen – ist er tot?

Der aus Biel stammende und in Genf als Bildhauer ausgebildete Jules Decrauzat war der erste professionelle Fotoreporter der Schweiz. Schon um 1900 machte er sich mit packenden Momentaufnahmen einen Namen in der französischen Presse, ab 1910 arbeitete er für die Genfer Illustrierte «La Suisse Sportive» und widmete sich mit Vorliebe dem aufkommenden Flugsport. Decrauzat war ein glühender Verfechter des Fortschritts: Überall, wo Geschwindigkeitsrekorde erzielt wurden, war er dabei. Und zwangsläufig war er auch Augenzeuge von vielen Tragödien, die das neue Zeitalter mit sich brachte. In diesem Fall könnte es sein, dass der Fotograf den gefallenen Helden erst beim Entwickeln des Bilds in der Dunkelkammer entdeckte – da wusste er zum Glück schon, dass Durafour den Absturz überlebt hatte.

Sommernachtstraum

Aus der Werkgruppe Flaxen Diary, 2003.

Das ist in der Laubhütte vorgefallen, aus welcher das Mädchen mit dem Karnickel herausstürzt? Der zurückgelassene Ball deutet auf ein harmloses Kinderspiel, die sommerliche Kleidung des Kindes leuchtet in fröhlichen Farben. Doch die schnappschussartig eingefangene nächtliche Szene wirkt düster und beunruhigend. Die kleine Hexe duckt und schüttelt sich, als wollte sie sich von einer unsichtbaren Hand befreien. Sie selbst hält das zappelnde Tier am Genick – was sie ihm antut, scheint ihr selbst zu widerfahren. «We don’t see things as they are, we see things as we are», zitiert der Fotograf Christian Vogt (*1946) eine talmudische Sentenz und erklärt damit seine Beziehung zur Fotografie, sein Bewusstsein dafür, dass es keine objektive Wahrnehmung der Wirklichkeit gibt, geschweige denn eine allgemeingültige Deutung von Bildern.

Ab den 1970er Jahren machte sich Vogt einen Namen als Fotokünstler, der die vielfältigen Möglichkeiten seines Mediums ausschöpft: Er inszeniert, konstruiert, integriert Sprache und Schrift. Er schätzt aber auch das «assoziative Potenzial der Realität». So in der ab 2003 entstandenen Serie Flaxen Diary: Zufällig beobachtete Begebenheiten werden durch Beleuchtung und Ausschnitt zu rätselhaften Bildwerken, zu Fragmenten einer Erzählung. Bedeutungsvoll wird diese Erzählung jedoch erst im sinnsuchenden Blick der Betrachter.

Fotografisches Gedächtnis

Doppelwohnhaus (von Südosten), Dessau, 1926

Hinter einem Vorhang aus Föhrenstämmen stehen die Meisterhäuser. Lucia Moholy (1894–1989) hat die Not zur Tugend gemacht: Sie integriert die Bäume ins Bild. Die dunklen Stämme durchbrechen die horizontalen Linien der Bauhaus-Gebäude in Dessau und gliedern die weisse Fassade in Vierecke, das geometrische Grundelement der modernen Architektur. Die verschwommenen Büschel der Baumkronen schaffen einen Kontrast zur schonungslosen Klarheit der Gebäude. Diese müssen auf die Einwohner von Dessau einst beunruhigend modern und fremd gewirkt haben, scheinen aber in Moholys Darstellung die alte Ordnung nicht zu bedrohen.

Die Neue Sachlichkeit, hier in Architektur und Fotografie umgesetzt, war der prägende Stil am Bauhaus und wurde von der Fotografin konsequent verfolgt: Nüchtern und mit hohen Qualitätsansprüchen ging sie ans Werk, wenn sie die Objekte aus den Werkstätten ablichtete – von der Kaffeetasse bis zur Möblierung ganzer Zimmer. Ihre Bilder waren ein Instrument, mit dem das Bauhaus seine Ideen zu etablieren und seine Produkte zu vermarkten versuchte. Während ihr Mann, der Bauhaus-Lehrer László Moholy-Nagy, mit seinem experimentellen Ansatz berühmt wurde, prägt Lucia Moholy, die ab 1959 in Zollikon lebte, mit ihren Fotografien bis heute den Mythos der Avantgarde-Institution.

Männerblicke

Männerblicke, Sao Paulo, 1952.

Zielstrebig schreitet die junge Frau durch eine Gruppe von Männern. Sie hat ihre Handtasche fest im Griff und konzentriert sich auf den Boden, um keinen der vielen Männerblicke zu erwidern, denen sie ausgesetzt ist. Armin Haab (1919 bis 1991) hat diese Situation 1952 in São Paulo festgehalten. Wollte er damit den lateinamerikanischen Machismo dokumentieren? Das würde zum ethnografischen Interesse passen, mit dem Haab in vielen Ländern unterwegs war.

Der Sprössling eines Mühlenbesitzers und spätere Inhaber der Mühle war finanziell abgesichert. Er reiste, sammelte mexikanische Grafik und fotografierte. Haab war professionell ausgebildet, doch er konnte es sich leisten, seinen privaten Interessen nachzugehen – ohne Auftrag und Termindruck. Zwischen 1948 und 1969 entstand ein beeindruckendes Werk, das Haab in über 40 Kassetten zusammenfasste; einige seiner Reportagen erschienen in der Zeitschrift «Du».

Bei der obigen Aufnahme erwischte er den entscheidenden Moment. Die Protagonistin befindet sich im Zentrum, die Statisten bilden einen Kreis um sie, etliche drehen sich nach ihr um. Das männliche Verhalten wirkt zudringlich und schwärmerisch zugleich, Voyeurismus und Verehrung liegen nahe beieinander. Auch in Haabs Fotografie: Das Bild ist ein Beutestück und zugleich ein Kompliment an eine stolze, selbstbewusste Frau, die sich durch Macho-Gehabe nicht von ihrem Weg abbringen lässt.

Zauberlehrling

Jean-Pascal Imsand: Die Milchstrasse, 1987.

Soeben landet die Schattenfigur in einem Lichtnebel, erst ein Fuss steht auf der konturlosen schiefen Ebene, ihr Mantelzipfel flattert noch. Durch die flügelartig ausgebreiteten Arme scheint sie verbunden mit den Sternen über ihr, tanzt mit ihnen durch die Galaxis. Jean-Pascal Imsand (1960–1994), der Schöpfer dieses düsteren Vogelmenschen, war ausgebildeter Lithograf, profilierte sich aber ab Mitte der 1980er Jahre als Fotograf mit grösseren Essays für Publikationen wie «Du», NZZ, «Das Magazin» oder «Le Nouveau Quotidien». Zu seinen herausragenden Leistungen gehören die Montagen, mit denen er in der Dunkelkammer sein handwerkliches Können und seine imaginative Kraft bewies. In der Arbeit «Die Milchstrasse» zum Beispiel fliessen mindestens zwei Aufnahmen nahtlos ineinander, indem er verschiedene Negative nacheinander auf dasselbe Papier belichtete – ein analoges Verfahren, das digitale Techniken vorwegnimmt. Imsand liess reale Szenen perfekt miteinander verschmelzen und erzeugte so ein neues, surreales Traumbild; er schöpfte aus seinem Negativfundus und komponierte damit, wie das Hirn nachts im Schlaf, dunkle Phantasien. Man hätte Jean-Pascal Imsand noch viele brillante Projekte zugetraut. Doch 1994 nahm er sich, erst 34-jährig, das Leben. Vor diesem Hintergrund erinnert das Motiv an den Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr loswird.

Im Kreis der Fotografenfamilie

Carl Taeschler (zugeschrieben): Johann Baptist Taeschler mit seinen Söhnen, Daguerreotypie gerahmt, um 1850.

Zwei Generationen einer Fotografenfamilie, die in der Schweiz zu den Pionieren zählten: Johann Baptist Taeschler (1805–1866), umgeben von seinen Söhnen Emil, Max und Ludwig. Carl, der älteste, steht wahrscheinlich hinter der Kamera. Der Uhrmacher Taeschler beherrschte die Daguerreotypie, das erste kommerziell nutzbare Fotografieverfahren, bereits wenige Jahre nach der Patentanmeldung in Paris 1839. Er bannte die Porträts vermögender Leute in dieser aufwändigen Unikattechnik auf versilberte Kupferplatten – zu Beginn als Wanderfotograf, ab 1850 in seinem Fotoatelier in St. Fiden bei St. Gallen.

Der künstlerische Anspruch offenbart sich im Firmennamen «photographisch-artistisches Atelier Taeschler», unter dem die Gebrüder Taeschler das Geschäft nach dem Tod des Vaters weiterführten. Sie waren bekannt für malerische Negativretuschen und qualitativ hochstehende Abzüge. Etwas vom Flair einer Künstlerfamilie schwingt auch in diesem für die Zeit ungewohnt zwanglosen Familienbild mit: Obschon sie lange stillhalten mussten, gruppieren sich die Knaben mit ihren eleganten Foulards gar nicht steif um den Vater, der mit seiner Hausmütze das Familiäre betont. Gleichwohl wirken die Platzierung und der Ausdruck der Hände sorgfältig einstudiert. Vermutlich ist es nicht das erste Mal, dass sie vor der Kamera posieren.

Solche privaten Familienbilder finden erst knapp 40 Jahre später, mit der Einführung von Handkameras und Rollfilm, allgemeine Verbreitung. Bemerkenswert ist, dass die weiblichen Familienmitglieder zwar tüchtig zum Geschäftserfolg beitrugen, aber weder im Bild noch in der Familienchronik einen entsprechenden Platz finden.

Wind vom Süden

Anny Wild-Siber: Ginster.

Im piemontesischen Frühsommer fing Anny Wild-Siber (1865–1942) ein eigenartiges Bild ein: eine mediterrane Landschaft mit sanften Hügeln und Zypressen, eingerahmt von einem blühenden Ginsterstrauch und einem sich im Wind wiegenden Zweig eines Baumes. Während die Schärfe der Aufnahme dem Ginster vorbehalten ist, erscheint die Landschaft derart entrückt, als handle es sich um einen gemalten Hintergrund. Die samtene Farbigkeit der Fotografie trägt zur traumhaften Stimmung bei.

Die gedämpfte Buntheit ist typisch für die Autochromplatten, die 1907 auf den Markt kamen und es auch Laien erlaubten, in Farbe zu fotografieren. Für das Verfahren wurden die Glasplatten, die als Träger der lichtempfindlichen Emulsion dienten, zusätzlich mit einer Schicht orange, grün und violett gefärbter Kartoffelstärkekörnchen überzogen. Diese wirkten als Lichtfilter und erzeugten einen pointillistischen Farbeffekt.

Anny, die jüngste Tochter des Zürcher Seidenfabrikanten Siber, hatte 1893 Emilio Wild geheiratet und war mit ihm nach Norditalien gezogen, wo er erfolgreich in der Baumwollindustrie geschäftete und sie sich – finanziell abgesichert – der Kunst widmete: Erst malte sie Stillleben und kopierte alte Meister, später fotografierte sie. Dank der Autochrom-Erfindung der Gebrüder Lumière kamen ihre Landschaften und Blumenarrangements der Malerei erstaunlich nahe.

Die Leichtigkeit des Seins

Martin Glaus, Stadt-Spielplatz, Nizza, 1948.

Drei Jahre nach Kriegsende fotografiert der aus Thun stammende Martin Glaus (1927– 2006) eine unspektakuläre Strassenszene in Nizza: Durch ein grosses Eisentor, dessen Scheiben teilweise herausgeschlagen sind, fällt der Blick auf spielende Kinder, ärmliche Fassaden, eine gepflasterte Strasse und die darüber hängende Wäsche. Das Tor beansprucht den grössten Teil der Bildfläche; Fetzen abgerissener Plakatierungen fügen sich mit der Gitterstruktur zu einem abstrakten Muster, das sich fast organisch mit dem Geschehen auf der Strasse und den Textilien in der Luft verbindet. Die Überlagerung der verschiedenen Ebenen verstellt die freie Sicht – eine Dekonstruktion, die vor Augen führt, dass Fotografie immer nur fragmentarisch sein kann. Glaus, der gerade erst seine Ausbildung abgeschlossen hat, scheint mit seiner Kamera eher zu registrieren als zu fokussieren. Er gehört zur Generation junger Fotografinnen und Fotografen, die sich nach dem Krieg mit einer «Subjektiven Fotografie» von der sauberen, sachlichen, beschönigenden und blutleeren Fotografie ihrer Väter abwendet.

Der Bildtitel Stadt-Spielplatz ist mehr als eine Inhaltsangabe; darin steckt auch ein generelles Interesse am städtischen Alltag, in dem Öffentliches und Privates auf engem Raum zusammenkommt und das Nebeneinander verschiedener Lebenswelten unvorhersehbare Bilder ermöglicht – ein anregendes Umfeld für eine lyrische, expressive Fotografie, bei der das persönliche Seherlebnis wichtiger ist als die objektive Abbildung. Glaus beobachtet die Kinder auf der Strasse aus respektvoller Distanz, ohne sie beim Spiel zu stören. Eingerahmt von grauen und schwarzen Feldern vermitteln sie eine Ahnung von der Leichtigkeit des Seins.

So fern, so nah

Yvonne Griss, aus der Serie «Melancholie», 1988.

Fernsehen soll das Fremde in unsere Nähe rücken, die grosse weite Welt mitten in unsere Wohnzimmer bringen. Sonderlich fasziniert wirken diese vier Zuschauer jedoch nicht. Eher nachdenklich und in sich versunken. Yvonne Griss (1957–1996) interessierte sich für den Gesichtsausdruck der Fernsehenden und bemerkte dabei: «Der Mensch taucht in diesem Augenblick in einen Zustand innerer Betrachtung.» Wird der Blick in die Ferne also zur Reise zu uns selbst? Die Bilder sind Teil der Serie «Melancholie», die 1988 in der Zeitschrift «Du» erschien. Das kontrastreiche Schwarz-Weiss und die dramatische Beleuchtung durch den hellen Bildschirm, der die Porträtierten in seinen Bann zieht und von der Fotokamera ablenkt, lassen die Aufnahmen wie Filmbilder wirken.

Nach der Lehre zur Industriefotografin machte Griss ein Volontariat als Kamerafrau und arbeitete in der Filmproduktion. Die konzeptuelle Arbeitsweise und das sorgfältige Inszenieren waren ebenso Teil ihrer fotografischen Praxis. Mit viel Phantasie und Experimentierfreude illustrierte sie für verschiedene Schweizer Magazine oft abstrakte Themen. Sie setzte sich fotografisch mit der Menstruation auseinander und mit Kinderlosigkeit, erstellte aber auch eine humoristische Serie über Waffennarren oder exotische Haustiere. Griss reiste nicht in ferne Länder, auf der Jagd nach einer Fotoreportage – die Berichterstattung wurde in jenen Jahren ohnehin mehr und mehr vom Fernsehen übernommen. Stattdessen richtete sie ihren Blick auf das meist Übersehene, das Private, das Naheliegend

Modellieren mit Licht

In den 1920er und 1930er Jahren lotete eine Avantgarde die fotografischen Gestaltungsmittel aus: Ungewöhnliche Ausschnitte, Perspektiven oder Beleuchtungseffekte wurden eingesetzt, um Vertrautes überraschend neuartig, ja befremdlich darzustellen. Im Zusammenspiel des Fotografen Martin Imboden mit der Tänzerin und späteren Theaterwissenschafterin Axi (eigentlich Agnes) Bleier diente ihr Gesicht als Projektionsfläche für eine gemeinsame Inszenierung.

Martin Imboden (1893–1935) war gelernter Schreiner, musisch sehr interessiert und vielseitig begabt. Nach verschiedenen Kursen und ersten veröffentlichten Reportagen entschied er sich 1929, die Fotografie zum Beruf zu machen. Wie bereits als Lehrling ging er wieder auf Wanderschaft, diesmal mit der Kamera, und blieb bis zu seinem frühen Unfalltod ein Reisender.

Während seines Aufenthalts in Wien bewegte er sich im Umfeld der freien Tanzszene, die neue, expressive Elemente weit weg vom klassischen Ballett erprobte. Mit seinen Fotografien versuchte Imboden diesen Ausdruckstanz nicht zu dokumentieren, sondern nachzuempfinden. In der Aufnahme von Axi Bleier konzentriert sich die Expressivität auf die durch das Licht modellierten Gesichtszüge – sie kommt nicht von innen, sondern wird wie eine Maske von aussen über das Antlitz gelegt.

Imbodens Bild entlarvt die physiognomischen Klischees jener Zeit, als fotografische Porträts missbraucht wurden, um Menschen in Rassen einzuteilen und ihren Charakter zu bestimmen. Man kann seine Sphinx durchaus als Antithese zur sogenannten Typenfotografie verstehen.

Berge besetzen

Jean Gaberell, Am Gallina, um die Jahre 1914–18.

Das Hochgebirge war in früheren Zeiten eine gefürchtete, unheimliche Zone; erst im 19. Jahrhundert begannen Abenteurer, Gipfel zu besteigen. Klettern bekam eine tiefere Bedeutung: Wer oben ankam, hatte einen Sieg errungen, Aussicht und Einsicht erlangt und symbolisch das Territorium markiert.

Letzteres spielt bei der Aufnahme, die Jean Gaberell (1887 – 1949) zur Zeit des Ersten Weltkriegs am Pizzo Gallina machte, eine zentrale Rolle. Das Gotthardmassiv, zu dem der Gallina gehört, wurde damals zum Inbegriff der Alpenfestung Schweiz. Tatsächlich erkennt man bei genauerem Hinsehen, dass die beiden exponierten Figuren nicht einfach tollkühne Sportler, sondern furchtlose Wachposten sind. Wie Spielzeugfiguren posieren sie für den Fotografen und besetzen «ihren» Berg. Tief unter ihnen leuchtet ein heller Bergsee, wodurch die fast senkrechte Felswand noch dramatischer wirkt.

Jean Gaberell, dessen fotografisches Archiv verschollen ist, hatte im erfolgreichen Thalwiler Postkartenverlag Gebr. Wehrli AG gelernt, wie man mit Fotografie ein breites Publikum erreichen kann. Später profilierte er sich selber mit eindrucksvollen Bildern der Schweizer Bergwelt, in der Kriegszeit auch in militärischem Zusammenhang. Viele seiner Aufnahmen wurden in Broschüren abgedruckt, mit denen die Armee den Wehrwillen stärken wollte. Seine besten Landschaftsaufnahmen fasste er in zwei opulenten Bänden unter dem Titel «Gaberells Schweizer Bilder» (1927/30) zusammen: dank hervorragender Tiefdruckqualität ein Markstein in der Geschichte der Schweizer Fotobücher.

Aussicht und Hoffnung

Thomas Kern, Camp Canaan, Bon Repos, Haiti, 2012.

An einem improvisierten Mast flattert die Flagge von Haiti, in der tiefer liegenden Ebene sind zahllose Behausungen auszumachen. Nachdem 2010 ein Erdbeben das Land verwüstet und nach offiziellen Angaben über 300 000 Todesopfer gefordert hatte, liessen sich Zehntausende, die obdachlos geworden waren, hier nieder; sie steckten Landparzellen ab und errichteten neue Unterkünfte. Kanaan heisst das planlos entstandene Lager, doch Milch und Honig fliessen dort nicht. Es fehlt an Wasser, Elektrizität, medizinischer Versorgung, sanitären Einrichtungen, Schulen.

Thomas Kern (* 1965), Mitgründer der Zürcher Fotografenagentur Lookat Photos (1990–2004), arbeitete als Fotojournalist unter anderem in Nordirland, im Nahen Osten und auf dem Balkan. Während zwanzig Jahren kehrte er immer wieder nach Haiti zurück, um sich dem Alltag der haitianischen Bevölkerung zu widmen, abseits der scheinbar endlosen Abfolge von Katastrophen und Kalamitäten. Seine Fotografie von 2012 ist mehr als ein Dokument – sie vermittelt auch eine Stimmung. Unbeugsamkeit und Stolz, die sich in der angeschnittenen Flagge spiegeln, kommen auch in der aufrechten Haltung des Mädchens in Schuluniform zum Ausdruck. Die unscharf gehaltene Figur, die gedankenversunken einen Stift an ihre Lippen hält, blickt in die Ferne – dorthin, worauf der Fotograf den Fokus gelegt hat. So erzählt dieses Bild auch von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf Bildung, auf ein Leben in Würde. Kann dieser Traum in Haiti, wo schwarze Sklaven 1804 die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich erkämpften, jemals Wirklichkeit werden?

Es werde Licht

Hugo Paul Herdeg, Lichtschalter, um 1945.

Längst ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir mit einem einzigen Klick die Nacht zum Tag machen können. Für diesen Komfort erfand die Schweizer Firma Feller 1932 einen Kippschalter, bei dem Form und Funktion perfekt zusammenpassten – Max Bill bezeichnete ihn als «vielleicht die endgültige Form eines elektrischen Lichtschalters überhaupt». Der Fotograf Hugo Paul Herdeg (1909 bis 1953) würdigte dieses schlichte, aus Kunstharz produzierte Objekt auf seine Weise: Er löste es aus seinem alltäglichen Zusammenhang und tilgte alle Spuren des Zufälligen. Vor schwarzem Hintergrund ins Licht gesetzt, wirkt der kleine, weisse Schalter monumental – ein Ready-made, das den Betrachtern selbstbewusst und überdeutlich entgegentritt.

Herdeg war zweifellos der richtige Fotograf für diesen Auftrag. Nachdem er in Paris mit seinen modernistischen Aufnahmen der Weltausstellung 1937 Aufsehen erregt hatte, kehrte er 1939 nach Zürich zurück, wo er eines der wichtigsten Ateliers für Sachfotografie führte. Seinem sachlich-strengen Stil, der auch surrealistische Einflüsse integrierte, blieb er treu. Herdeg ging es nicht ums Dokumentieren, sondern um die Konstruktion von Bildern, die das Wesen eines Objekts präzis erfassen. Stunden- oder tagelang habe er seinen Gegenstand erforscht, ihn umkreist und abgetastet, sagen ihm seine Freunde nach – bis er ihn in sich trug und ganz genau wusste, wie die gültige Aufnahme auszusehen hatte.

Hüte und Frisuren

Hansbeat Stricker, USA, 1953.

Ein fotografisches Destillat amerikanischen Grossstadtlebens Anfang der 1950er Jahre: Schulter an Schulter stehen Frauen und Männer in ihren Trenchcoats und warten. Vielleicht öffnet das Kino bald seine Türen, vielleicht geht die Schranke zum Einstieg in die Fähre gleich hoch. Von oben, durch eine Metallkonstruktion hindurch, beobachtet Hansbeat Stricker (1924–2015) Hüte und Frisuren. Oder steht er selbst mittendrin und fotografiert die Szene von unten, mit Blick in eine verspiegelte Decke? Die enge Begrenzung des Ausschnitts macht aus dem Bild ein Rätsel. Stricker hinterliess eine ganze Reihe von Aufnahmen aus New York, die mehr sind als Zeitdokumente. Sie sind geprägt von der Faszination für diese Metropole, von ihrer ikonischen Kulisse und von der Choreografie des Alltags, die Menschen zusammenführt und wieder trennt. Nach seiner Fotografenlehre in Basel arbeitete Stricker in der Reklameabteilung von Ciba, später für Ciba-Geigy. Die Aufenthalte in den USA, die Weiterbildung beim Dokumentarfilmregisseur Leo Hurwitz und die Bekanntschaft mit Herbert Matter müssen den jungen Mann nachhaltig geprägt haben. Beruflich bevorzugte er fortan das Bewegtbild, schuf Dokumentar- und Kulturfilme sowie Tonbildschauen, doch das Fotografieren gab er nie auf. Er blieb auf der Suche nach den Momenten jener Verdichtung, die seine Komposition aus Köpfen und Schultern auszeichnet.

Technik und Kunst

Stefan Jasienski, Schnellzug Bern – Thun, 1907.

Irgendwo zwischen Bern und Thun zieht eine Dampflok an einem Telegrafenmast vorbei – zwei Symbole für Mobilität und Kommunikation im angehenden 20. Jahrhundert. Das diffuse Licht und die weichgezeichnete Umsetzung verwandeln die kraftvolle Maschine in eine wolkige Schattengestalt. Die Anklänge an die Malerei sind kein Zufall. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich der Piktorialismus etabliert: eine Bewegung von Amateurfotografen, die aus der Fotografie mehr herausholen wollten als die getreue Abbildung der Natur. Um Stimmungen zum Ausdruck zu bringen und eigenständige Kunstwerke zu schaffen, wurde besonders beim Herstellen der Abzüge grosser Aufwand betrieben. Die Aufnahme der Lokomotive machte Stefan Jasienski (1899–1990) im Alter von nur acht Jahren.

Ein fotografisches Wunderkind? Nicht ganz. Auch wenn das Bild gelungen ist, lebt es doch hauptsächlich von der künstlerischen Interpretation bei der späteren Übertragung auf Papier. Darin war Jasienski ein Meister. Schon als Jugendlicher tüftelte er im Fotolabor und beherrschte alle möglichen Edeldruckverfahren. Dafür erhielt er internationale Preise und die Möglichkeit einer Einzelausstellung im «Camera Club of New York». Beruflich beschäftigte sich Jasienski mit der fotografischen Optik und arbeitete massgeblich an der Weiterentwicklung von Schweizer Kameramodellen mit. Es gelang ihm, Technik und Kunst zu verbinden.

Wirbel um den Mathis 333

Marcel Bolomey, Mathis 333, Pariser Autosalon, 1946.

In diesem Bild dreht sich alles um das Automobil, nämlich um den Prototyp des Mathis VL 333, der 1946 am Pariser Autosalon vorgestellt wurde. Das Fahrzeug mit dem runden Dreier-Konzept – drei Räder, drei Sitzplätze, drei Liter Benzin auf 100 Kilometer –, mitten im Krieg vom Automobilproduzenten Émile Mathis entwickelt, sollte für die breite Bevölkerung erschwinglich sein. Das stromlinienförmige Design verweist schon auf das Tempo der kommenden Epoche, und dieser Dynamik hat auch der Genfer Fotograf Marcel Bolomey (1905–2003) Ausdruck verliehen. Durch eine lange Belichtungszeit versetzt er die Messebesucher, die um dieses Objekt der Begierde kreisen, in weich fliessende Bewegungen – ein Wirbel, der die Tropfenform des Autos umso prägnanter hervortreten lässt.

Für die Massenproduktion des Mathis VL 333 erteilten die Behörden des kriegsgeplagten Frankreich jedoch keine Genehmigung. Beinahe wäre er ebenso in Vergessenheit geraten wie Bolomey selbst. Dieser begann vermutlich in den 1930er Jahren als Autodidakt zu fotografieren und arbeitete als Fotojournalist für verschiedene Zeitschriften. Zu den Höhepunkten seiner Fotografenkarriere gehören eine Reportage über die Hinrichtung Mussolinis sowie die Aufträge, die er als erster offizieller Fotograf der Vereinten Nationen erhielt. Erst vor wenigen Jahren ist sein Nachlass in den USA, wohin Bolomey 1947 ausgewandert war, wieder aufgetaucht. Eine Fülle sorgfältig komponierter Bilder voller Zeitgeschichte wartet auf ihre Wiederentdeckung.

Magie des Alltags

Annelies Štrba: Sonja mit Samuel-Maria; 1994; aus der Serie «Shades of Time».

Vier blaue Augen starren aus dem Bild. Die Mutter schaut wissend, aber unergründlich, das Kind ahnungslos und dennoch weise wie ein kleiner Buddha. Das zerwühlte Bett vermittelt eine intime Atmosphäre; die Betrachter sind mit einer ungestellten und sehr privaten Szene konfrontiert. Trotz dem Blitzlicht erhält man aber nicht das Gefühl, ein unerlaubter Eindringling zu sein. Die Fotografie «Sonja mit Samuel-Maria» ist Teil der Serie «Shades of Time» von Annelies Štrba, die 1997 als dreiteilige Diaprojektion mit 240 Bildern sowie in Buchform veröffentlicht wurde. Štrba fotografierte ab den 1970er Jahren ihre drei Kinder Sonja, Samuel und Linda obsessiv – meist in beiläufigen Situationen in ihrem Haus in Richterswil.

Auch Katzen und andere Familienangehörige sind Akteure der Bildergeschichten, die in ihrer Gesamtheit zu einem traumartigen Kosmos verwoben werden. Annelies Štrba ist die Mutter und Fotografin, die man nie sieht. Sie vermag die alltäglichen Begebenheiten in universelle Wahrheiten zu verwandeln. 1994, als ihre älteste Tochter selbst Mutter wird, verdoppelt sich der mütterliche Blick. Die Momentaufnahme von Sonja und ihrem Sohn erinnert an Andachtsbilder der Jungfrau Maria und zitiert nicht nur eines der ältesten Motive der westlichen Kunstgeschichte, sondern scheint den Ursprungsmythos der Menschheit einfangen zu wollen.

Retuscheure bei der Arbeit

Atelier Eidenbenz: Maler hinter dem Fenster, um 1940.

Die Fotografie wird häufig als Fenster zur Welt bezeichnet, und in der Geschichte des Mediums spielten Fenster immer wieder eine wichtige Rolle – so auch bei der Aufnahme aus dem Basler «Atelier Eidenbenz für Photographie und Graphik». Dieses Unternehmen, 1933 von den Brüdern Hermann, Reinhold und Willi Eidenbenz gegründet, gehörte zu den renommiertesten Werbeagenturen der Schweiz. Hier entstanden sowohl kommerzielle als auch freie und experimentelle Arbeiten. Die verschwommen wirkende Malerszene eignete sich allerdings kaum als Reklame für ein Malergeschäft, obschon sie bis ins Detail geplant wurde: Von den symmetrisch geöffneten Luken über die sorgfältig arrangierten Pinsel bis hin zur schön platzierten, dreieckigen Leiter in einem Feld von Rechtecken.

Auch die Aktion der zwei Maler, auf einem schwebenden Balken posierend, kann man als eine Gestaltungsidee verstehen, die dem optischen Verwirrspiel eine surreale, symbolische Komponente verleiht: Für einmal wurden die Retuscheure schon für die Aufnahme aufgeboten – nicht erst für die Nachbearbeitung des fertigen Bilds. Sie flecken die Fotografie sozusagen bei ihrer Entstehung aus. Die Ornamentgläser wiederum erinnern an die Mattscheibe einer Grossformatkamera, auf der sich die Wirklichkeit als mögliches Bild abzeichnet. Könnte dieses Werk eine kleine Reflexion über das Fotografieren und die trügerische Lesbarkeit der Welt sein? Ausgerechnet dort, wo zwei Durchblicke gewährt werden, ist fast nichts zu sehen.

Das ideale Objekt

Hans Finsler: Spiegeleier, 1929.

«Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose», lautet die berühmte Gedichtzeile von Gertrude Stein, die man gerne auf Hans Finslers Fotografie von 1929 übertragen möchte – ein Ei ist ein Ei ist ein Ei. Doch das wäre zu einfach. Denn Finsler, der 1932 Lehrer der Zürcher Fotoklasse wurde und Generationen von Fotografinnen und Fotografen prägte, wollte vielmehr ergründen, wie die Grammatik der Fotografie funktioniert: «Ich fragte mich, ob es nicht eine Art Grundform, ein Normalobjekt geben würde, an dem man allgemeine Gesetze der Fotografie studieren könnte, ohne durch ein besonderes Material, eine individuelle Formgebung oder eine bewusste Farbwirkung abgelenkt zu werden.» Im Ei fand Finsler den idealen Gegenstand: ein weisses, zeitloses Naturprodukt ohne Kanten und Ecken, auf dem sich die Übergänge von hell zu dunkel perfekt abzeichnen. Durch Komposition, Lichtführung, Ausschnitte oder Spiegelungen erzeugte er immer wieder neue, abstrakt anmutende Bilder, in denen die spezifischen Qualitäten der Fotografie schön zum Ausdruck kommen. Finsler nannte sein Bild augenzwinkernd «Spiegelei», doch hier geht es nicht um eine lebensnahe Darstellung eines Hühnereis, sondern um die Essenz des fotografischen Bildes. Er wolle die Objekte «aus der Unruhe des Veränderlichen und Zufälligen herauslösen», sagte Finsler und schuf damit Ikonen der modernen Fotografie.

Waghalsige Passage

Annemarie Meier: Die zerstörte Allenby-Brücke (Hussein-Brücke) über den Jordan, Jericho, 1967.

Die Zerstörung einer Brücke hat Symbolkraft. Sie versinnbildlicht wie kaum etwas den Abbruch von Beziehungen, in diesem Fall zwischen Israel und den Arabern. Die Brücke auf dem Bild ist in den Fluss, den Jordan, gestürzt. Die verbogenen Eisenträger und das Gewimmel der Menschen fügen sich zu einer kontrastreichen, unübersichtlichen Struktur aus Licht und Schatten, die fast die gesamte Bildfläche einnimmt und den Eindruck einer Situation verstärkt, aus der es kein Entrinnen gibt. Die waghalsige Passage über den schmalen Notsteg ist für die arabischen Flüchtlinge der einzige Weg vom Westjordanland nach Jordanien.

Die Fotoreporterin, die mitten im Geschehen stand, war Annemarie Meier, geboren 1943 in Zürich. Sie hatte bei Walter Binder in der Fachklasse für Fotografie an der Zürcher Kunstgewerbeschule studiert. Sie war vielseitig begabt, bewegte sich im Kunstmilieu, machte aber auch Ausflüge in die Modefotografie. 1966 dokumentierte sie in den USA Demonstrationen gegen die Diskriminierung von Afroamerikanern und die Adobe-Architektur in Santa Fe. 1967 wagte sie sich nach Israel, in den Sechstagekrieg: Ihre Bilder zeigen Operationssäle, Gefangenenlager, Tote auf den Strassen, Flugzeugwracks, Militärkonvois und immer wieder die Gesichter von Eroberern und Vertriebenen.

Dass das Engagement der Fotografin nicht mehr Beachtung fand, liegt wohl am frühen Ende ihrer Karriere: Ein Lawinenunglück riss die erst 24-jährige Annemarie Meier, die nebenbei als Schwimm- und Skilehrerin jobbte, abrupt aus dem Leben.

Schöpfung der Antimaterie

Christian Staub: «Genesis of Anti-Matter», Monroe, Washington, 1976.

Wie schafft man es, den dreidimensionalen Körper eines Hauses auf eine zweidimensionale Fläche zu reduzieren? Christian Staub (1918–2004) scheint sich mit seiner Aufnahme von 1976 diese Aufgabe gestellt zu haben. Zu sehen ist lediglich eine monochrome Fassade mit Türaussparung und angedeutetem Dach, die Fotografie selbst besteht aus lauter geometrisch aneinander stossenden Rechtecken. Nur der weisse Riss setzt einen Kontrapunkt. Wie ein Blitz schafft er eine Verbindung zwischen Himmel und Tür. Bekannt wurde Christian Staub, der in Menzingen (ZG) aufgewachsen ist, zunächst mit erzählerischen Bildern von Menschen. Sein Bildband «Circus» von 1955 zeigt den berühmten Clown Grock im Scheinwerferlicht der Manege und Artisten in intimen Momenten ausserhalb des Zeltes.

Diese Fotografien entstanden als freie Arbeiten neben seiner Anstellung als Fotograf bei einer Werbeagentur. Sein weiterer Weg führte Staub als Dozent für Fotografie ins Ausland: Nach Ulm, nach Ahmedabad in Indien und danach als Professor für (Architektur-)Fotografie an die Universitäten in Seattle und Berkeley, wo er bis Ende der 1980er Jahre lehrte. In dieser zweiten Schaffensphase wird der Mensch ausgespart und die von ihm gebaute Umwelt rückt in den Fokus. Staub interessiert sich für Randerscheinungen der Architektur, abweisende Orte mit zugemauerten Fenstern, öde Parkplatzflächen und menschenleere Kreuzungen. Er untersucht Gesetzmässigkeiten und Zeichenhaftigkeit der urbanen Welt; seine Bildtitel geben banalen Erscheinungen tiefere Bedeutung.

Mehr Masken als Gesichter

Franz K. Opitz: Guggenmusik, Luzern, um 1960.

Die Szene ist verwirrend: Blickt man hinab in Dantes Inferno? Oder wohnt man einem mexikanischen Totentanz bei? Die zigfachen Spiegelungen und Schattierungen von tiefem Schwarz bieten dem Auge keinen Halt. Einzig das Weiss der Gebeine sticht hervor. Sie schweben über dem regennassen Boden, während sie uns mit ihren Blasinstrumenten verhöhnen – unheimlich ist das. Franz K. Opitz (1916–1998), geboren in Zürich, liebte das Skurrile und Bizarre. Er fand es im Schweizer Brauchtum: Appenzeller Silvesterkläuse oder die Luzerner Fasnacht waren seine bevorzugten Motive. Und auch dem Zirkus mit seinen Schaustellern, Clowns und Akrobatinnen widmete er 1960 einen zauberhaften Bildband. Es war die Illusion, der Opitz huldigte, der entlarvende Blick hinter die Kulisse interessierte ihn nicht. Im Gehäuse seiner Leica fand das Wundersame, Magische und Absonderliche ein sicheres Refugium, von dem das rationale Denken ausgeschlossen blieb. Er nutzte dafür nicht nur die Mittel der Fotografie, zu der er erst in den fünfziger Jahren fand, sondern auch die Malerei, die Dichtkunst, die Druckgrafik, die Glasmalerei und das Geigenspiel. Franz K. Opitz war ein vielseitig begabter Künstler, und vielleicht war es diese Vielfalt, die ihm den grossen öffentlichen Erfolg in einer dieser Disziplinen verwehrte.

Vogel im Käfig

Heini Stucki: Ohne Titel, 1981.

Ein Fernsehgerät, ein gerahmtes Aquarell und ein Tisch mit zwei Stühlen. Viel mehr lässt sich in diesem spartanisch eingerichteten Raum nicht ausmachen. Die Fotografie lebt von der präzisen Komposition und der Spannung des flüchtigen Augenblicks, der hier für die Ewigkeit festgehalten wurde – «versteinert» oder vielmehr «versilbert», wie Heini Stucki sagen würde. Im Mittelpunkt steht der Greifvogel, der aus seinem Bildschirm-Käfig in die Freiheit auszubrechen und auf die gemalte Landschaft des benachbarten Bildes zuzufliegen scheint. Stucki (*1949) versteht es, den Blick immer wieder auf beinahe metaphysische Momente zu lenken, surreale Situationen, wie sie uns ständig begegnen, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Seine Bilder oszillieren zwischen Nüchternheit und Traumwelt, oft unterlegt mit leisem Humor. Stuckis bevorzugtes künstlerisches Ausdrucksmittel ist die analoge Schwarz-Weiss-Fotografie. Damit gelingt ihm eine Form von Reduktion, die auch zur Reflexion über das eigene Medium einlädt: Wirkt dieses scheinbar fensterlose Zimmer nicht wie eine Camera obscura, der Bildschirm wie der Sucher einer Kamera? Und erweist sich dieses kleine Fenster zur Welt, das sich auch noch auf der Tischplatte spiegelt, letztlich nicht als ein Trugbild? Der Vogel im TV-Gerät ist ein ebenso subjektives, mediales Abbild der Wirklichkeit wie das daneben hängende Aquarell oder die vorliegende Fotografie.

Abstrakte Intimität

Gertrude Fehr: Akt (negative Solarisation), Paris 1936.